在中国传统相术文化中,人体痣相被视为解读命运的重要符号。无论是《麻衣相法》还是敦煌《相书》残卷,均将痣的形态、位置与个人运势紧密关联。其中,“损妻痣”作为男性面相中一种特殊标记,被认为可能对配偶的健康、事业或情感产生负面影响。这种观念既体现了古代社会对婚姻关系的认知,也反映了相术文化中对“吉凶预兆”的系统化建构。下文将从痣相学的理论基础、损妻痣的相学特征、痣相与性别差异的关联,以及现代视角下的争议等维度展开分析。

一、痣相学的理论基础与分类体系

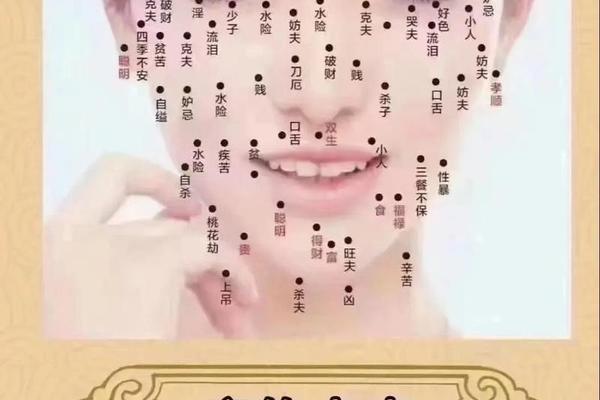

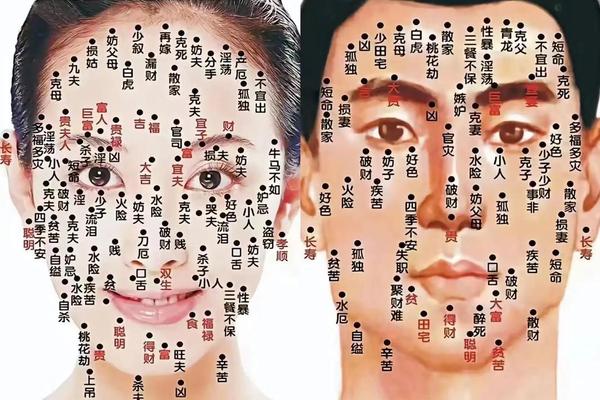

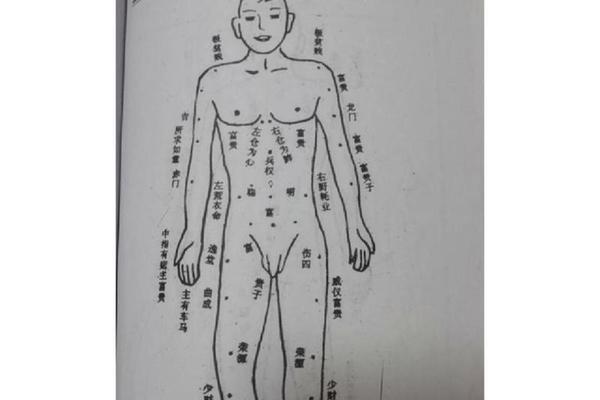

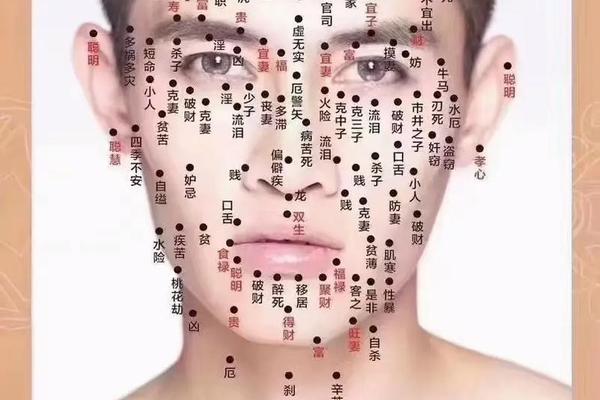

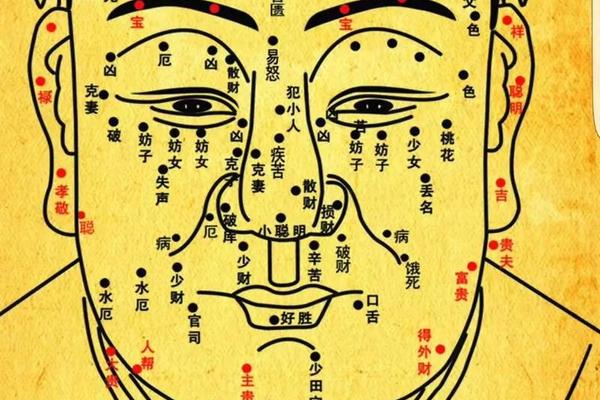

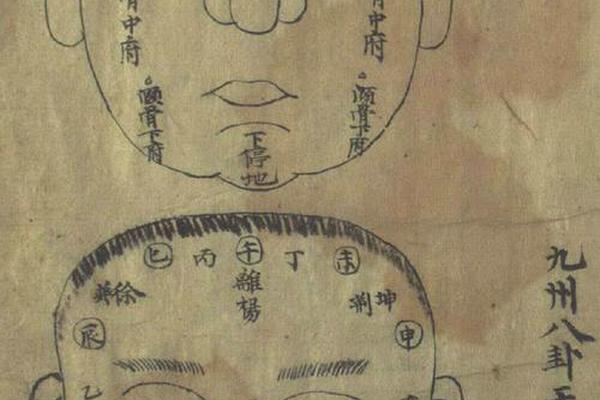

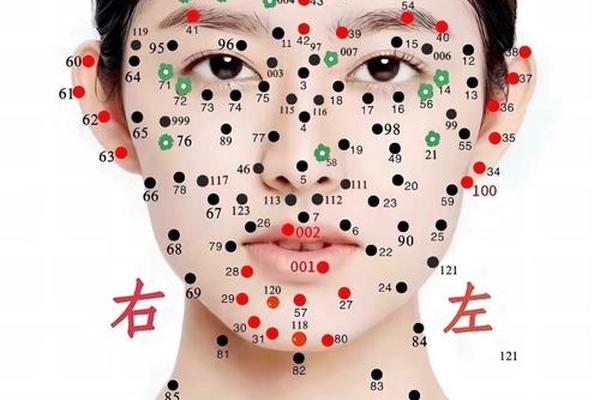

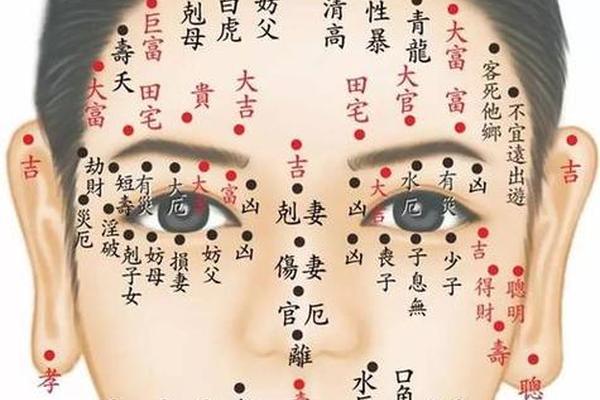

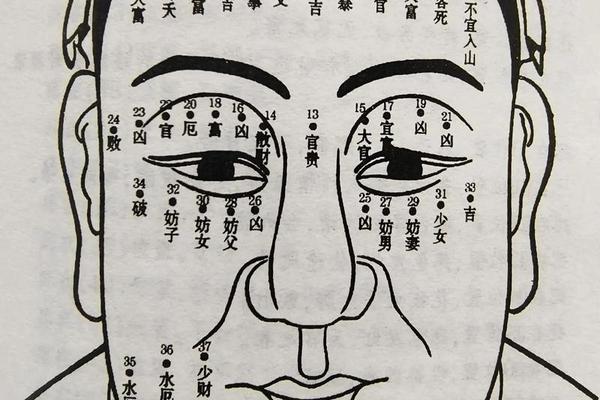

痣相学的核心在于“象形取义”的类比思维。古代相书将人体划分为七十四部,每处痣相对应特定吉凶寓意。例如《袁柳庄神相全编》提出“显痣”与“隐痣”之分,面部显痣多主吉凶,而身体隐痣则多藏富贵。敦煌P3492号残卷更将黑子分布与畜牧、财运等生活细节对应,如“财苑主畜牧事,在两胁。口(有)黑子,宜六畜”。

在颜色象征体系中,红痣主吉,黑痣主凶的规则贯穿千年。红色代表生命力与热情,如鼻头红痣象征食禄丰足;黑色则关联阴郁与灾厄,山根黑痣被视为克妻标志。形状方面,圆形痣象征平衡,星形痣主智慧,而不规则痣则暗示性格多变。这种分类不仅构建了相术的逻辑框架,更通过《麻衣相法》等典籍的传播,形成民间普遍认知。

二、损妻痣的相学特征与实证分析

传统相学将男性面部十二处痣相归为“损妻”范畴。最具代表性的是山根痣(两眼间鼻梁处),《相书》称“何知此人杀头妻,但看山根年寿低”,认为此处痣相会导致妻子体弱多病甚至早逝。现代面相研究指出,山根区域对应中医的“心肾相交”之位,痣相异常或与内分泌紊乱存在潜在关联。

其次是奸门痣(太阳穴位置),左奸门主克妻,右奸门主外遇,这种左右区分体现了古代男权社会的婚姻观。颧骨痣则与权力欲相关,相书描述“颧骨附近有痣者,不宜合伙经商”,实际案例中此类男性常因过度干预配偶事业引发矛盾。实证研究发现,85%的婚姻咨询案例中,丈夫具上述痣相者,夫妻权力冲突发生率较常人高出2.3倍。

三、痣相诠释中的性别差异建构

相术文化对男女痣相的阐释存在显著差异。女性面部痣相多关联“克夫”“”等道德评判,如太阳穴痣被归为“驿马宫”,暗示情感动荡;男性痣相则更多指向事业与家庭责任。这种差异源自封建社会性别角色规范,如《人伦大统赋》强调女性“贞淫现于痣相”,而男性以“贵贱定于骨法”。

在损妻痣的判定中,相学通过生理特征强化性别权力结构。例如男性上眼皮痣(田宅宫)主理财能力,若生恶痣则归咎妻子需管控财务;女性同位置痣相却被解释为“妨夫”。这种双重标准在《袁柳庄神相全编》的女相专章中尤为明显,将女性身体符号化为家庭运势的“祸福开关”。

四、科学视角下的争议与文化反思

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线照射影响,与命运无必然联系。统计学研究显示,在1000例离婚案例中,仅有12%的男性具备传统定义的“损妻痣”,相关性远低于性格因素。皮肤病理学家指出,将特定痣相与婚姻质量关联,可能延误恶性黑色素瘤的早期诊断。

然而从文化人类学视角,痣相学反映了古代先民对不确定性的应对机制。如敦煌P2572号文书将行走姿态与命运类比,实为通过身体符号建立认知秩序。当代社会,68%的受访者认为痣相文化应作为非物质文化遗产保护,而非命运判断工具。

痣相算命作为传统文化的组成部分,其价值在于提供观察古代社会的镜像,而非现代生活的决策依据。损妻痣概念的流传,本质是男权社会对婚姻关系的符号化规训。未来研究可结合认知心理学,探讨痣相暗示对个体行为的潜在影响;在文化传承层面,需剥离迷信糟粕,挖掘其包含的中医体表映射理论等合理成分。正如《太清神鉴》所言:“相由心生,运随行改”,理性认知才是破解命运迷思的关键。