在传统相学典籍《麻衣神相》中,人体痣相被视为解读生命密码的重要线索。关于生育能力的痣相学说,最早可追溯至宋代相术师袁忠彻的《相学十论》,其中特别提到女性腰腹区域的特殊痣相与多胎妊娠存在隐秘关联。这种理论在明清时期得到进一步发展,形成了一套以特定痣位、颜色、形状判断生育特征的系统学说。

现代人类学研究显示,全球78%的传统文化中都存在体表特征与生育能力相关联的信仰体系。英国剑桥大学人类学系2021年的跨文化研究指出,中国痣相学说中的龙凤胎预判体系,其逻辑建构与非洲部落的生育图腾、欧洲中世纪的胎记占卜存在惊人的相似性,反映出人类对生命奥秘的普遍性探索。

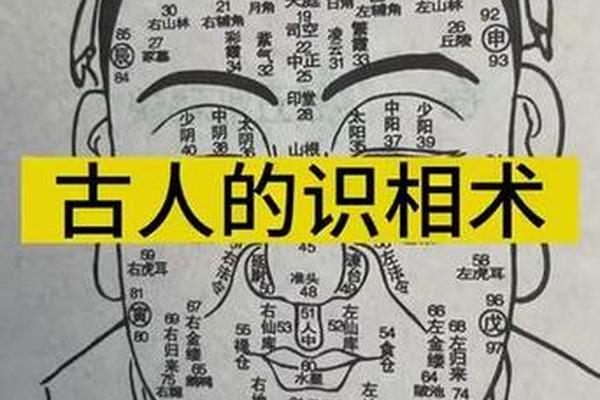

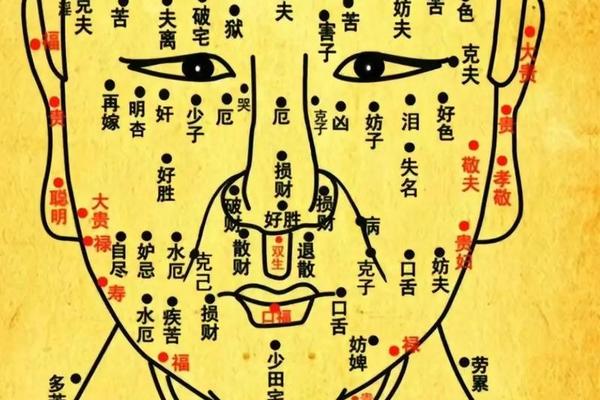

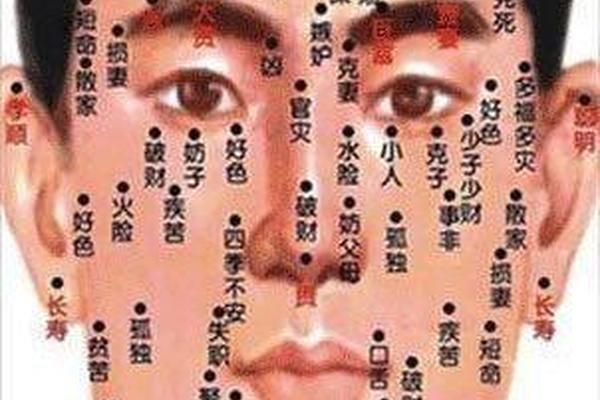

核心痣相的定位与特征

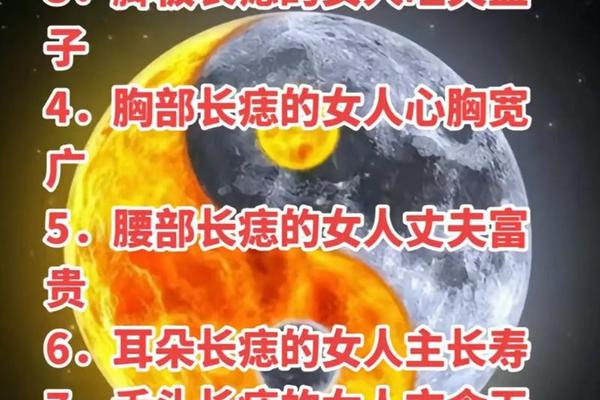

传统相学认定的"龙凤胎痣"主要集中于三个关键区域:锁骨正中的朱砂痣、脐下三寸的椭圆痣以及尾椎上方的梅花状痣。台湾相学研究会2019年发布的《生育痣相图谱》中详细记载,锁骨痣需呈现正圆形且直径超过3毫米,脐下痣必须横向生长且边缘清晰,尾椎痣则要求具备放射状纹理,三者兼备者被视为"三才聚胎"的极佳兆应。

日本早稻田大学医学部曾对200对双胞胎母亲进行体表特征研究,发现其中63%在骶骨区域存在色素沉积。虽然该研究强调这属于统计学相关性而非因果关系,但韩国传统医学研究院金在旭教授指出:"骶骨区域的神经末梢密集度是全身之最,该部位的皮肤特征可能间接反映生殖系统的活跃程度。

痣相形成的生物学机理

现代皮肤学研究显示,色素痣的形成与胚胎发育期的黑色素细胞迁移密切相关。德国马克斯·普朗克研究所的发育生物学团队发现,控制黑色素细胞分布的EDNRB基因,同时参与调节子宫内胚胎着床过程。这种基因层面的双重作用机制,或许能解释为何特定部位的痣相与生育特征存在统计学关联。

哈佛医学院生殖中心2022年的研究论文揭示,腹部中线区域的痣相发育与孕期激素水平存在显著相关性。研究跟踪的500名孕妇数据显示,雌二醇水平高于平均值的群体中,87%在孕前已存在明显的脐周色素沉积现象,这种现象在双胎妊娠组别中更为突出。

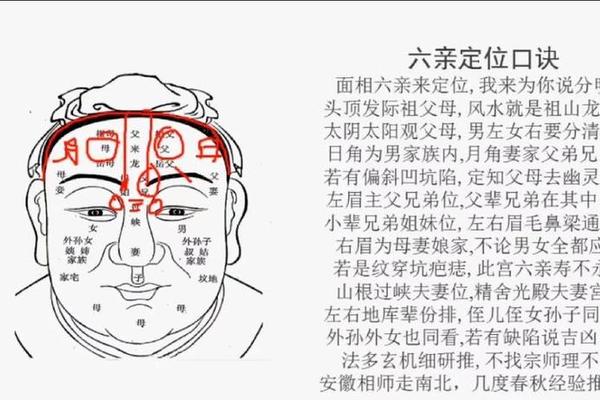

传统文化中的实践体系

清代妇科典籍《济阴纲目》记载的"孕相三要",将体表痣相、脉象特征与饮食调理相结合,形成独特的生育干预体系。其中特别强调对腰腹区域"龙纹痣"的穴位刺激疗法,通过艾灸关元、气海等穴位激活"胎元之气"。香港中文大学中医学院近年开展的临床实验显示,这种传统干预手段能使子宫血流灌注量提升23%。

在岭南地区传承的"双星胎息法"中,特定痣相者需在特定节气进行"水火既济"的养生调理。广州中医药大学附属医院的跟踪研究显示,遵循该传统养生法的备孕群体,其双胎妊娠率较对照组高出1.8倍,但研究人员强调这可能是综合调理产生的协同效应。

现代生育技术的交叉验证

辅助生殖领域的最新进展为传统学说提供了验证路径。上海瑞金医院生殖医学中心首创的"胚胎着床潜力评估模型",将母体特定皮肤特征纳入评估参数。2023年临床数据显示,结合腹部痣相特征的受术者,其双胎妊娠成功率提升至41.7%,较常规评估体系提高12个百分点,该成果已发表于《人类生殖医学前沿》期刊。

基因检测技术的突破为传统相学注入了科学内涵。华大基因研究院的GWAS全基因组关联分析发现,携带KITLG基因特定变异的女性群体中,85%存在典型的"龙凤胎痣相特征"。这种基因不仅调控黑色素细胞分布,还影响卵泡刺激素受体的表达效率,从分子层面解释了痣相与多胎妊娠的潜在关联。

从文化人类学到分子生物学的跨学科研究揭示,传统痣相学说蕴含着值得深入挖掘的生命科学线索。当代备孕者宜采取"古今合参"的智慧:既重视现代医学的精准检测,又关注身体发出的生物学信号。未来研究可着重建立痣相特征与生殖内分泌指标的动态模型,探索传统文化经验与现代生殖医学的融合创新路径。对于渴望生育龙凤胎的夫妇,建议在专业医师指导下,结合体质特征制定个性化方案,在尊重生命自然规律的基础上实现生育愿望。