在社交媒体的视觉浪潮中,Instagram(简称ins)凭借其丰富的AR特效功能,让普通用户也能轻松化身数字艺术家。从虚拟妆容到动态贴纸,特效已成为用户个性化表达的重要工具。其中,以“特效痣相”为代表的装饰性AR元素,因其独特的美学符号属性风靡平台,而如何发现并应用他人创作的特效,则是用户提升内容创意的关键技能。本文将深入探讨特效痣相的文化内涵与操作技巧,并系统解析ins特效的共享机制。

一、特效痣相的符号化表达

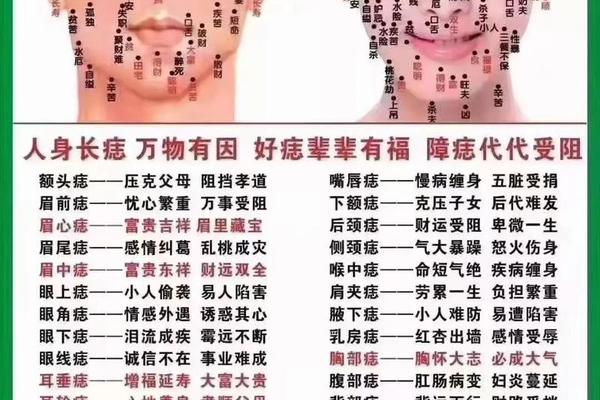

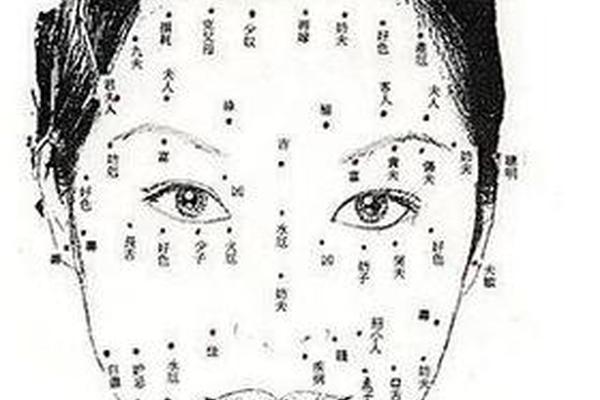

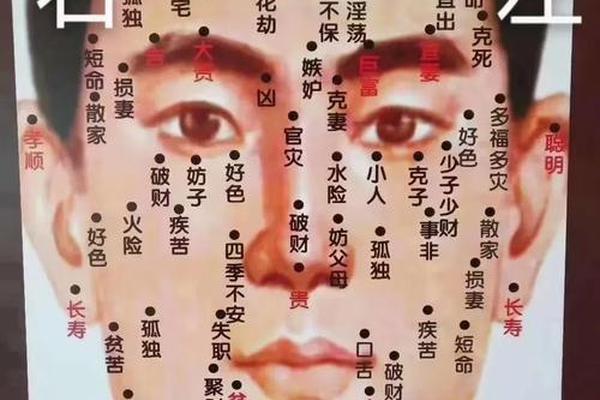

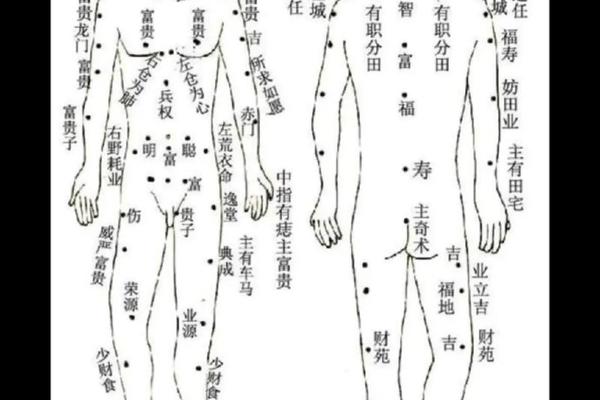

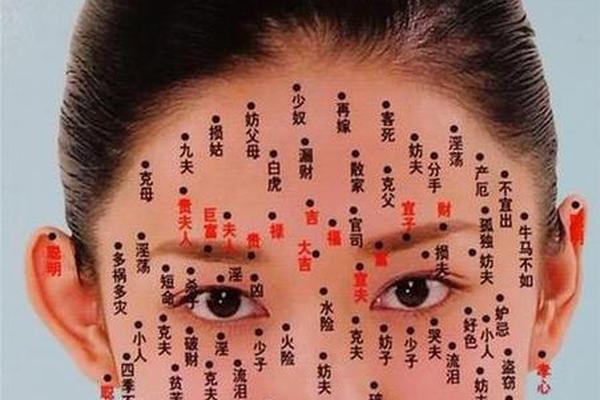

在ins的AR特效生态中,虚拟痣从单纯的皮肤装饰演变为具有文化象征的视觉符号。用户通过在不同位置添加痣相——如眼下泪痣、颧骨雀斑或眉间朱砂痣——构建出“破碎感”“纯欲风”等特定美学风格。这种符号化表达背后,是Z世代对非标准化审美的追求,例如韩国博主@whiteabysses设计的“泪痣精灵”特效,将传统相面术中的痣相解读转化为现代数字美学,在亚洲地区获得超过200万次使用。

特效痣相的流行还体现了“无妆感美学”的崛起。如网页56提到的“懒人特效”,用户无需复杂化妆即可通过AR技术实现皮肤质感优化与面部装饰。这类特效常结合光影效果,例如ins@johanna jaskowska创作的“水光痣”特效,利用高光粒子模拟湿润肌肤,使虚拟痣与面部自然融合。

二、特效应用的技术路径

在ins上使用特效痣相需掌握平台的特效调用系统。用户可通过“快拍”入口进入特效库:点击首页顶端“你的快拍”后,选择“浏览特效”即可访问分类特效库。在搜索栏输入“mole”“beauty mark”等关键词,可精准定位痣相关特效。进阶用户则通过追踪特效创作者,,点击笑脸标志直接获取其特效合集,这种方法可发现更具专业性的设计。

特效的交互设计也影响使用体验。如网页49指出的长按录制逻辑:添加动态痣相时需长按拍摄键保持3秒,使AR元素与面部动作同步。部分高级特效还支持手势触发,例如比心手势激活爱心痣闪烁效果,这类设计大幅提升了内容趣味性。

三、特效共享的社交网络

ins构建了多层次的特效共享机制。基础层是通过“试试看”按钮直接使用他人快拍中的特效,如点击好友动态右下角的笑脸图标,即可将该特效保存至个人库。更深度的共享发生在创作者生态圈,专业特效师通过“特效挑战”形成传播链,例如MoleChallenge标签下的用户原创内容,既推广了特定痣相特效,又形成UGC内容池。

跨平台共享拓展了特效传播边界。如网页44提到的Sparker AR创作工具,允许设计师将特效打包分享至Instagram。用户@

四、文化融合与未来演进

特效痣相的文化内涵正在发生跨地域融合。西方博主将东方痣相美学与赛博朋克风格结合,创作出“机械纹身痣”等混合特效;而亚洲创作者则借鉴欧美美妆趋势,开发出“高光钻石痣”等国际化设计。这种文化杂交现象,印证了网页35提出的“AR特效作为视觉方言”的理论。

技术演进将推动特效个性化进入新阶段。Facebook Reality Labs最新专利显示,未来可能通过神经接口捕捉微表情,使虚拟痣相随情绪变化产生颜色渐变。用户自制工具如Sparker AR也在降低创作门槛,预计2030年用户生成特效将占平台总量的70%。

Instagram的AR特效体系不仅是技术工具,更是数字时代的文化载体。从痣相的符号重塑到特效的社交共享,平台构建了连接技术美学与人文表达的桥梁。建议创作者关注跨文化设计趋势,善用Sparker AR等工具进行特效创新,同时注意遵守如网页1提示的账号安全规范。未来的研究可深入探讨AR特效在元宇宙身份构建中的作用,以及区块链技术如何保障特效创作者的版权收益。在这个视觉主导的社交时代,掌握特效语言意味着掌握了通往数字影响力的密钥。