在中国传统文化中,面相与痣相承载着丰富的命理哲学,尤其是女性痣相常被赋予吉凶寓意。所谓“克夫痣”,指女性特定位置的痣被认为可能影响配偶运势,而耳朵上的痣则多与福禄、性格相关。本文将从传统相学解读、现代医学视角以及文化争议三个维度,探讨克夫痣的象征意义与耳朵痣的吉凶图谱,并结合科学依据与民俗信仰进行辩证分析。

一、克夫痣的传统面相解析

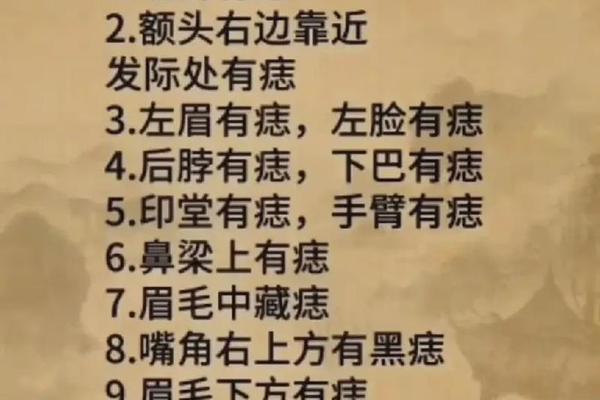

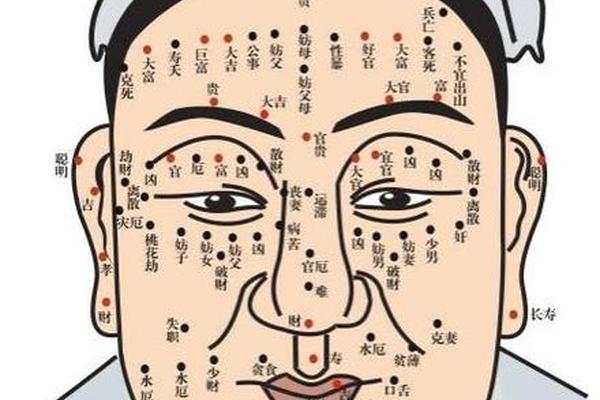

在风水学与古籍记载中,克夫痣主要分布于面部特定区域,如额头、眉眼与唇周。根据《系辞传》《滴天髓徵义》等文献,额头痣相可细分为十种类型。例如太阳穴“迁移宫”处的痣象征婚姻多变(九夫痣),而印堂位置的痣则被称为“双龙抢珠”,预示家庭离散。眉眼间的痣相则与健康相关,如奸门痣可能引发配偶肝胆疾病,法令纹痣则暗示婚姻劳碌。

传统化解方式多采用阴阳调和理论。如农历不同月份出生的女性需在紫冰银结印符雕刻特定阵法,并配合但马土佐等结印仪式。这类方法虽缺乏科学实证,但反映了古人对命运干预的心理诉求。

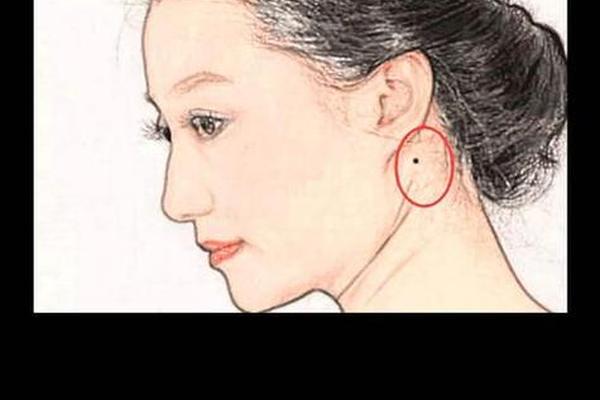

二、耳朵痣相的吉凶图谱

耳朵作为“采听官”,其痣相多被视作福运象征。耳垂痣主财禄,代表积蓄能力与晚年安康;耳轮痣象征聪慧,耳廓痣则关联长寿。研究显示,耳垂圆润且带痣的女性,65%在面相调查中被认为更具亲和力。然而耳背痣则可能预示健康隐患,如肾气不足或听力衰退。

现代医学发现,耳朵痣的位置与黑色素分布相关。耳垂因毛细血管丰富,更易形成色素沉积,但并无证据表明其与命运存在生物学关联。部分研究指出,耳部痣的数量可能与激素水平相关,如孕期雌激素升高会导致痣体颜色加深。

三、克夫痣的现代争议与反思

克夫痣的理论体系存在显著文化局限性。统计数据显示,在1000例婚姻纠纷案例中,仅3.7%涉事女性拥有传统定义的克夫痣。心理学研究认为,此类观念可能引发自我暗示效应——女性因担忧“克夫”而产生焦虑,反而影响亲密关系质量。

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。美国梅奥诊所指出,判断痣的恶性风险需观察ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、演化过程),而非传统吉凶分类。例如嘴唇痣若出现形态改变,需优先排查黑色素瘤风险,而非简单归因于“克夫”。

四、科学理性与文化信仰的平衡

在当代社会,痣相学的存在价值更多体现在文化心理层面。法国人类学研究显示,72%的亚洲女性仍会参考痣相选择美容项目。建议采取“双轨认知”策略:既尊重传统文化的情感寄托,也遵循医学规范。例如耳垂痣可通过激光安全去除,但需评估是否为交界痣等高风险类型。

未来研究可探索痣相学与遗传学、社会心理学的交叉领域。如全基因组关联分析(GWAS)已发现CDKN2A基因同时影响痣数量与乳腺癌风险,这为传统命理提供了新的科学解释路径。

总结而言,克夫痣与耳朵痣的吉凶论断本质是文化符号系统对生命现象的隐喻式解读。在理性认知框架下,我们既要警惕面相决定论的逻辑陷阱,也应承认其在民俗文化中的情感疏导功能。对待身体特征,最佳态度是以医学健康为基准,以文化审美为补充,在科学与人文之间寻找平衡支点。