每个人的皮肤上或多或少分布着色素痣,这些看似普通的黑点却可能隐藏着健康密码。良性痣与恶性痣的差异不仅体现在外观上,更关乎生命安危。通过观察痣的对称性、边缘规则性、颜色均匀度等特征,我们能初步判断其性质。例如,良性痣往往呈现规则的圆形或椭圆形,颜色均一且边界清晰;而恶性痣则可能呈现锯齿状边缘、多色混杂或快速隆起等危险信号。

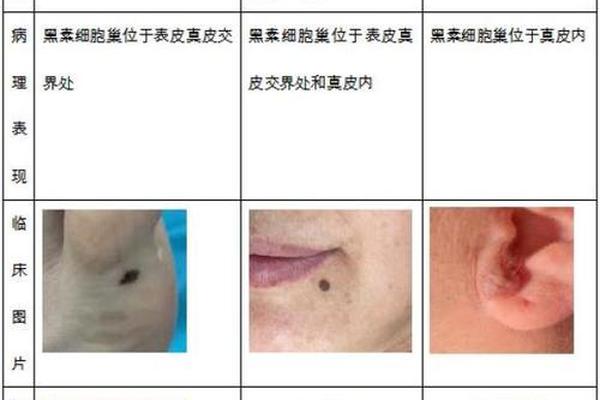

医学研究表明,痣的形态变化与黑色素细胞的异常增殖密切相关。良性痣的细胞巢分布规律,通常位于表皮或真皮层内;而恶性痣(如黑色素瘤)的细胞具有侵袭性,可能突破基底膜向深层组织扩散。值得注意的是,肢端型黑色素瘤在中国尤为常见,占所有病例的50%以上,这类病变多发生于足底、手掌等易受摩擦部位。

二、ABCDE法则的临床价值

ABCDE法则作为国际通用的鉴别标准,为普通人提供了科学的自检工具。A(Asymmetry)强调对称性观察,良性痣的中轴线两侧形态通常对称,而恶性痣常呈现“拼图碎片”式的不规则形态。B(Border)关注边缘特征,健康痣边界清晰如工笔画轮廓,恶性痣边缘则可能出现晕染状扩散或毛刺样延伸。

在颜色维度(C)上,良性痣多为单一棕黑色调,恶性痣可能出现蓝黑色、粉红色或白色混杂。直径(D)超过6mm的痣需提高警惕,但需注意某些先天性巨痣虽直径较大却仍属良性。进展性(E)是最具警示意义的指标,若痣在3个月内出现体积增大30%以上、表面破溃或伴随瘙痒疼痛,应立即就医。

三、医学检查的精准诊断

当自我检测发现异常时,皮肤镜技术能提供更深入的观察。该设备通过偏振光放大40倍,可清晰显示色素网络结构、蓝白幕征等微观特征,使黑色素瘤的检出准确率提升至90%以上。对于高风险病例,组织病理学检查是金标准,通过免疫组化检测S-100、HMB-45等标记物,可明确细胞异型程度及侵袭深度。

临床数据显示,早期黑色素瘤(Ⅰ期)的5年生存率超过95%,而晚期(Ⅳ期)骤降至13%。这凸显了定期皮肤专科检查的重要性,特别是对于存在50个以上色素痣、先天性巨痣或家族遗传史的高危人群,建议每6个月进行专业监测。

四、预防策略与风险管控

紫外线防护是首要预防措施,UVB波段可诱导DNA光化学损伤,使黑色素细胞突变风险增加3倍。建议选择SPF50+广谱防晒霜,并在户外活动中配合物理遮挡措施。对于易摩擦部位的痣(如腰带区、文胸带接触处),可通过手术切除消除持续刺激。

激光祛痣的争议需理性看待,研究证实不规范操作可能使黑色素瘤转移风险提升40%。任何祛痣操作前必须通过皮肤镜和病理检查排除恶变可能。日常生活中建议建立“皮肤档案”,用手机微距模式定期拍摄记录,特别关注新发痣或原有痣的形态演变。

生命密码的理性解读

从古相术到现代医学,人类对痣的认知经历了神秘化到科学化的蜕变。当前研究显示,约60%的黑色素瘤源于色素痣恶变,但通过ABCDE法则和专业检查,90%以上的病例可在早期被发现。未来研究应聚焦于人工智能皮肤影像分析系统的开发,以及靶向BRAF基因突变的新型疗法。对于普通民众而言,既要摒弃“谈痣色变”的恐慌,也要树立“早检早治”的科学观念,让皮肤上的每一颗痣都成为健康的见证而非隐患。