在中国传统俗语中,“儿孙自有儿孙福”常被用来劝解父母对子女的过度操劳,但其下半句“莫为儿孙作马牛”却鲜为人知。这一完整表述出自元代关汉卿的《包待制三勘蝴蝶梦》,并在明代民间故事中被赋予生动的诠释:罗秀才因儿子幼时愚钝遁入空门,十八年后目睹儿子高中状元,方悟“儿孙自有儿孙福,莫为儿孙作马牛”的真谛。与这一哲理相呼应的,是传统面相学中关于“难享子孙福痣相”的探讨——某些特定的痣相被认为与后代缘分浅薄、晚年孤独相关。这两者共同折射出中国文化对代际关系的辩证思考:既强调血缘纽带的重要性,又警示过度干预的弊端。

面相学中的子孙福兆

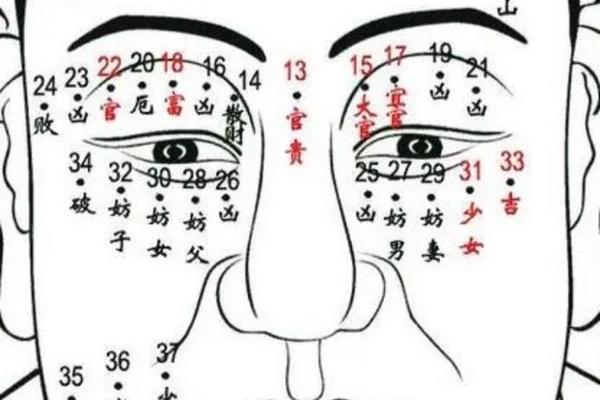

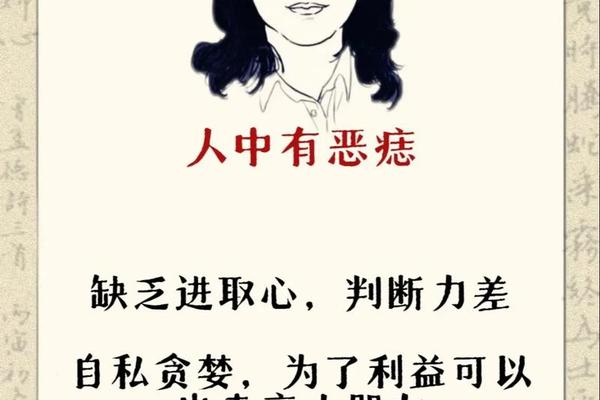

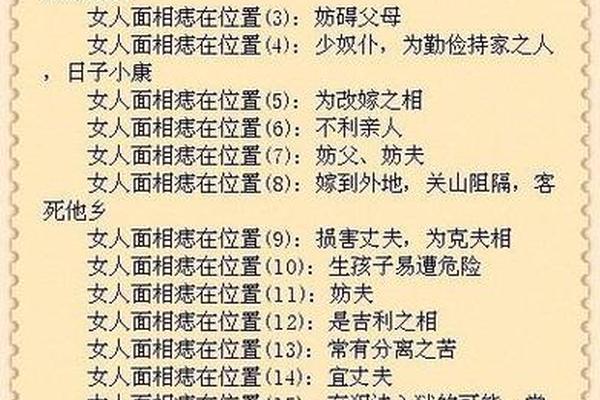

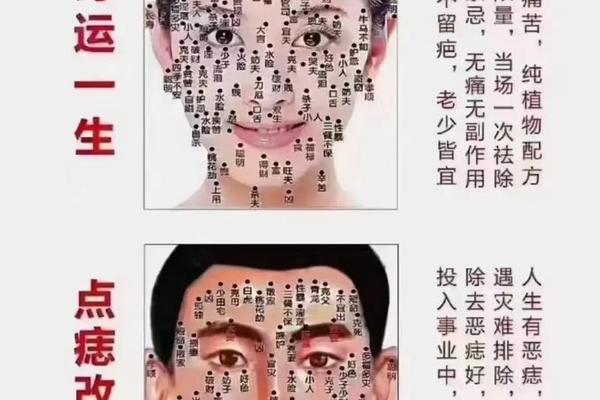

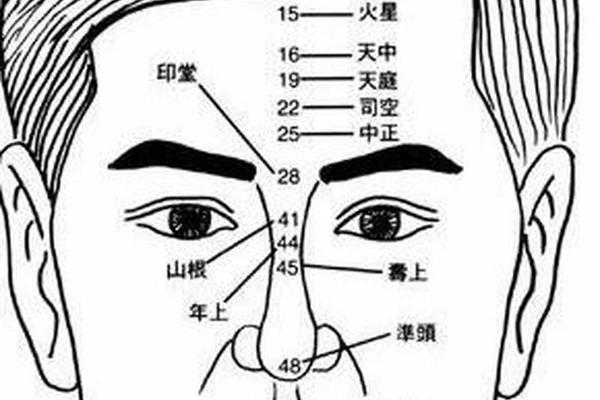

在传统面相体系中,子女宫(下眼睑隆起处)和人中部位的痣相被视为影响子孙福的关键。子女宫若出现灰暗色斑或凹陷痣相,古相书《太乙金华宗旨》认为这是“泪痣”,主子女运势坎坷,父母需为子女操劳终生。如明代相术典籍记载:“子女宫陷而痣生,主嗣息艰难,纵有子亦多病厄”。而人中部位的痣相则更直接关联生育能力,清代《相理衡真》特别指出:“人中痣居正中,如墨点水,主嗣息断续,纵得子亦难承欢”。

现代人类学研究显示,这些面相特征可能源于古代对遗传疾病的直观观察。例如人中短浅常与某些先天性发育异常相关,而眼周色素沉积可能提示内分泌失调导致的生育障碍。但需要指出的是,明代相术大师袁忠彻在《柳庄相法》中强调:“痣相吉凶,须观气色。纵有恶痣,若得红黄明润,亦可转凶为吉”,这为传统命理留下了弹性解释空间。

命理学中的代际因果

六爻占卜体系将子孙爻定位为“福德之神”,其旺衰直接关系后代运势。在《渊海子平》记载的经典卦例中,子孙爻临空亡且被官鬼爻克制,往往预示“子息缘薄,纵得亦难养”。这与面相学形成跨体系呼应,如清代占卜家野鹤老人在《增删卜易》中记录:“某官占子病,得子孙爻逢月破,果三日殇”。而在四柱命理中,时柱纳音与子女星的关系更为精微,明代命理著作《三命通会》特别强调:“时柱见禄存、文昌双星,主晚年子贤孙孝”。

这种命理观在实践层面催生了独特的育儿策略。清代家训《朱柏庐治家格言》记载,某盐商因占得子孙爻临白虎,遂将幼子送往武学堂而非科举,最终培养出戍边将领。这种“因命施教”的做法,与林则徐“子孙若如我,留钱做什么”的家训思想形成跨时空共鸣,均强调尊重子女性情禀赋的重要性。

文化传承的双重维度

罗秀才故事揭示的文化悖论至今仍在延续:一方面“望子成龙”仍是集体潜意识,另一方面“直升机父母”“鸡娃教育”等现象引发社会反思。人类学家阎云翔在《私人生活的变革》中指出,当代中国家庭正在经历从“血缘共同体”向“情感契约体”的转型,代际责任边界亟待重新界定。这种转型在相学领域亦有体现,现代面相学者开始用“心理投射”理论解释传统痣相,认为父母对子女的过度焦虑可能形成特定的面部微表情,进而被解读为“难享子孙福”的表征。

跨文化比较研究显示,中国“莫为儿孙作马牛”的理念与犹太教“授人以鱼不如授人以渔”的智慧异曲同工。但差异在于,犹太传统更强调技艺传承的系统性,而中国智慧侧重“放手”的哲学意境。这种差异在商业家族传承中表现显著,对比研究显示,华人家族企业代际更迭成功率较犹太家族低12%,部分源于“放手”尺度把握的困难。

现代科学的验证与反思

基因学研究为传统面相学提供了新视角。2018年《自然·遗传学》刊文指出,MC1R基因突变不仅决定红发特征,还与NRG1基因共同影响面部色素分布——这或许能解释为何某些家族呈现特定的“痣相传承”。而发展心理学实验证实,过度干预子女成长的父母,其皮质醇水平显著高于对照组,这种生理压力可能通过表观遗传机制影响后代心理健康。

但需要警惕科学主义的简化倾向。正如社会学家贝克在《风险社会》中所言,现代人试图用技术手段消解所有不确定性,却可能陷入新的控制悖论。对待“子孙福”问题,或许应该回归《周易》的“时中”智慧:既要有“儿孙自有儿孙福”的豁达,也需保持“莫为儿孙作马牛”的清醒,在尊重个体自由与履行教育责任间寻求动态平衡。

从罗秀才的顿悟诗到现代基因图谱,从面相学的经验观察到发展心理学的实验数据,关于代际关系的智慧始终在传承中演进。真正“子孙福”的密钥,或许不在于预判痣相吉凶或测算命理格局,而在于培养“独立之精神”与“健全之人格”。未来的研究方向可聚焦于:传统命理符号的现代转译机制、代际焦虑的心理干预模型,以及文化基因在全球化语境下的嬗变路径。唯有将古老智慧与现代科学有机融合,方能在飞速变迁的时代守护那份跨越千年的生命智慧。