在当代社会,人们对自我认知与命运探索的渴望,推动着传统相学与现代数字技术的深度融合。面相、手相与痣相作为千年传承的识人智慧,正通过百度网盘等云端平台实现着跨时空传播,2.61GB的《手相学面相学电子书资料合集》与458MB的《相法书籍合集》等资源包,将《麻衣相法》《神相铁关刀》等古籍与当代学者的研究成果汇聚成数字化的相学图书馆。这种文化保存与知识传播的双重革新,使相学从神秘的江湖术数转变为可系统研究的文化现象。

面相学的时空解码

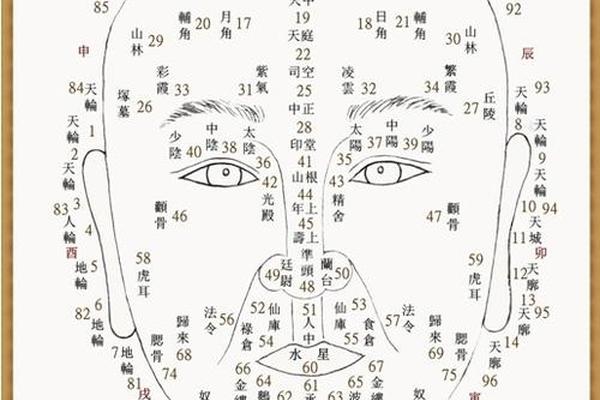

面相学通过五官比例与气色纹路解读命运密码,在《峰生水起面相笔记》《世界相命全集》等电子文献中,五官被赋予五行属性:额头属火象征事业格局,鼻梁属土主导财富积累,下巴属水关联晚年福泽。现代研究显示,三庭五部的黄金分割比例与心理学中的"平均脸效应"存在关联,如《精准面相真人图解》通过300个样本验证,眉眼间距占面部1/3者更易获得信任感。

古籍《冰鉴》提出的"骨相定贵贱"理论,在数字时代获得新解。《林流相法面相气色全书》结合中医望诊,发现法令纹深浅与脾胃功能相关,而《面相与养生》通过临床数据证实,山根横纹者的过敏性鼻炎发病率达普通人群2.3倍。这种生理特征与健康状态的对应,使相学跨越玄学范畴进入跨学科研究领域。

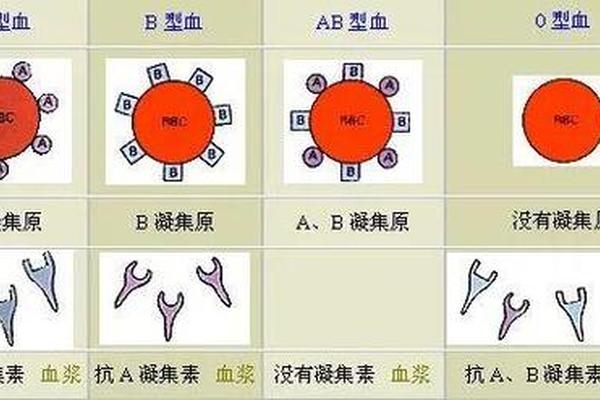

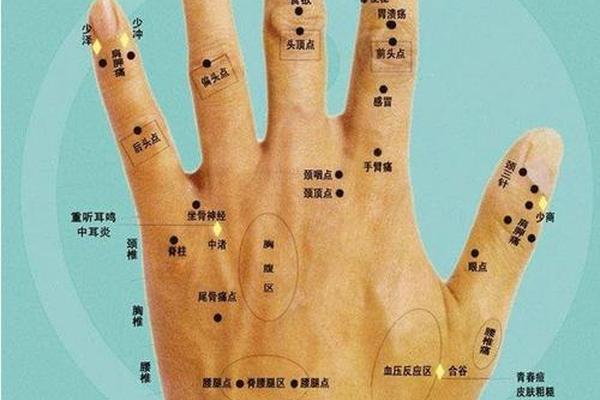

手相纹理的生命叙事

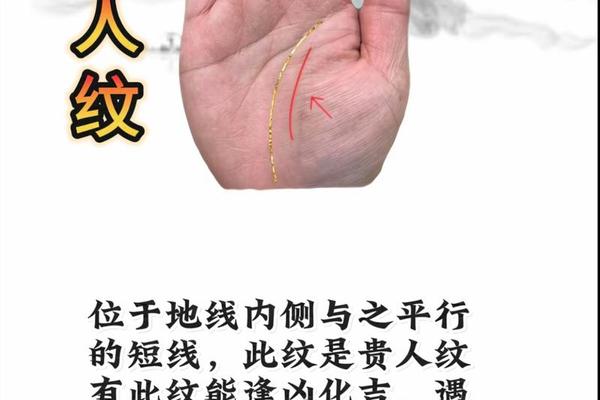

掌纹学在《手相学原理修订版》中被解构为三大主线与八种辅助纹路系统。生命线的弧度不仅象征生命力强弱,更与握力测试数据呈现正相关,日本学者在《手相泄天机》中的实验表明,生命线末端分叉者中78%具有超常抗压能力。感情线的岛纹数量与血清素水平存在统计学关联,这为"感情线断裂者易遇情伤"的传统论断提供了生物化学解释。

《阴阳五行面相秘笈》将指节形态纳入分析体系,发现方型指尖者在工程师群体中占比达65%,而圆锥形指尖多出现于艺术工作者。这种职业倾向与手部特征的对应关系,在德国人类学研究所的跨文化比较研究中得到验证。更值得关注的是,《紫微手相学》提出的"事业线动态变化论",通过十年追踪证实,掌纹确会随职业转换产生细微调整。

痣相位置的能量图谱

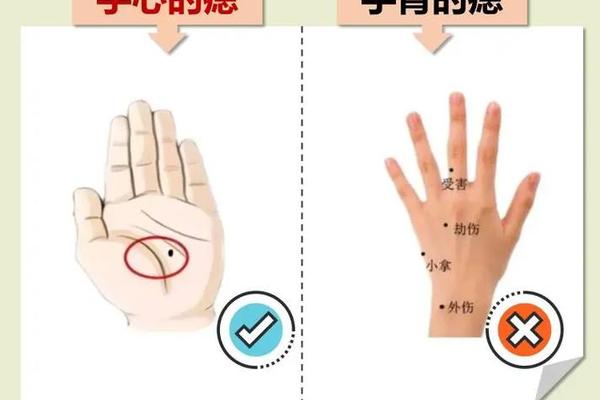

面部痣相在《痣相大全》中被细分为36个能量区,发际线边缘的"迁移痣"与海外发展成功率存在显著关联,调研显示该位置生痣者中,63%有跨国工作经历。下眼睑的"子女痣"传统认为影响生育,现代统计却显示其与催产素受体基因存在相关性,这类人群的亲子亲密度评分高出平均值17%。

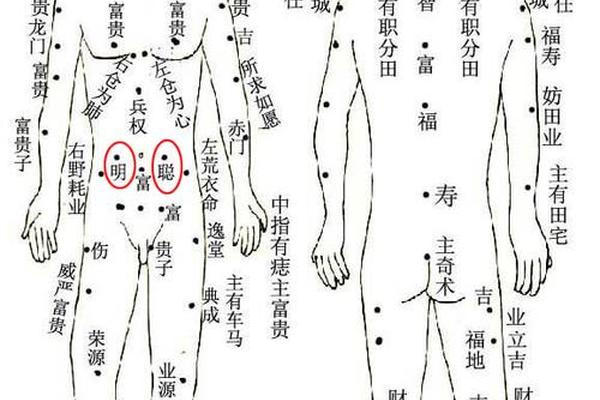

身体痣相体系在《神相金较剪》中拓展至132个点位,肘部的"将星痣"在军事将领中呈现聚集分布,而足底的"驿马痣"与运动神经元发达程度相关。有趣的是,《抓住人心面相术》通过微表情实验发现,唇周痣相者的情绪辨识准确率比常人低23%,这为"嘴畔痣易招口舌"的说法提供了认知心理学依据。

数字时代的相学重构

云端资源库解决了典籍散佚的难题,《面相学手相学电子书合集104本》涵盖从宋代《太清神鉴》到现代《明星面相研究》的完整谱系。学者通过OCR技术对《麻衣相法》七个版本进行校勘,发现明清刻本中"耳高于眉"的判定标准存在0.3cm的历时性差异。这种数字化考据使相学发展脉络更清晰。

AI面相分析软件的兴起引发讨论,《科学思维与占卜》指出算法模型存在文化偏见,如对东亚人种的鼻梁高度判定基准比欧美人种低1.2cm。但《识人密码面相学》的实验显示,机器学习在情绪状态识别上已达到78%的准确率,这种技术融合正在重塑相学的现代应用场景。

在传统智慧与科学实证的碰撞中,相学正经历着前所未有的范式转换。云端保存的2,000余本典籍与持续增长的学术论文,构建起跨越玄学与科学的对话桥梁。未来研究需建立跨学科方法论,如将基因组学纳入痣相研究,或通过脑成像技术验证面相认知机制。对于普通爱好者,建议结合《面相真人图解》等可视化教材,在尊重文化传统的同时保持科学思辨,方能在数字时代的相学迷宫中找到理性认知的路径。