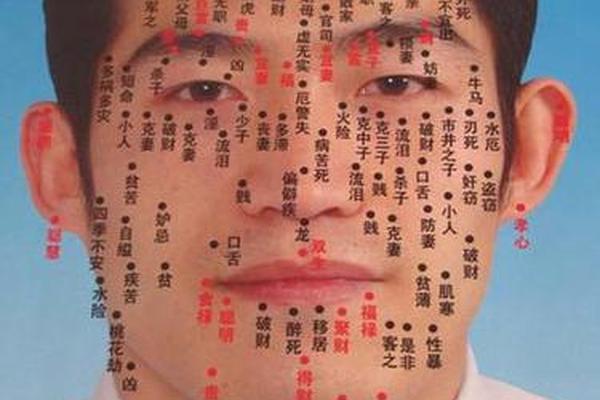

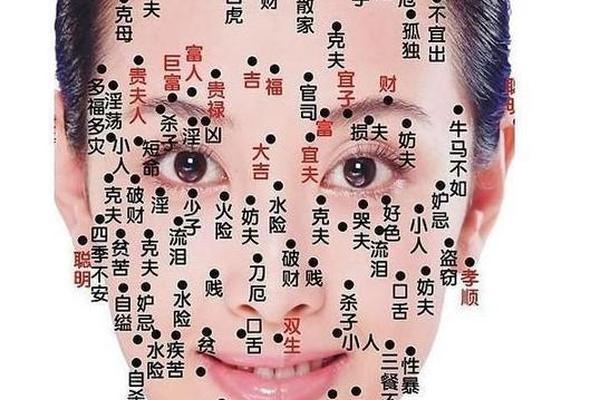

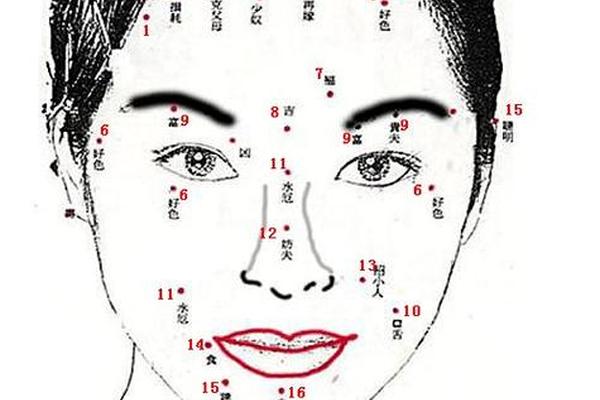

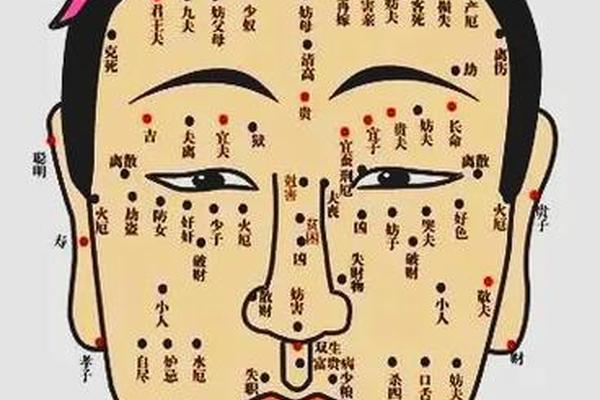

在中国传统面相学中,“妻妾宫”是解读婚姻与情感关系的重要窗口,其位置位于眼尾的鱼尾部位,又称“奸门”。麻衣神相认为,此处若生黑痣,往往暗藏情感命运的玄机。面相学将面部视为天地人三才的缩影,每一处细微特征都与人生轨迹紧密相连。妻妾宫的痣相尤其受到重视,因其不仅关联个人婚恋吉凶,更折射出传统对女性角色的深层期待。本文将从痣相形态、情感关联、文化隐喻等角度,系统解析这一古老相术背后的逻辑体系。

一、痣相形态与吉凶分野

妻妾宫的痣相并非一概而论,其吉凶需结合形态特征综合判断。麻衣神相强调“黑而润者为贵,赤而凸者为淫”,如《麻衣神相全解》所述:“奸门光泽保妻宫,财帛盈箱见始终。若是奸门生暗惨、斜纹黑痣荡淫奔。” 若痣色乌黑圆润如点漆,且位于鱼尾外侧,多主旺夫益子,象征婚姻中能协调家族关系;反之,若痣色暗红或灰褐,形状不规则,则易引发情感波折,古籍称之为“桃花劫痣”。

痣的位置偏移亦含深意。相书有云:“鱼尾痣偏左,情路多蹉跎;痣居右奸门,外遇扰家门。” 左侧痣相常对应内在情感矛盾,可能与原生家庭影响相关;右侧痣相则多指向外部诱惑。现代面相研究还发现,伴随卧蚕部位(即下眼睑)同时出现痣相者,其情感需求与物质依赖往往形成复杂纠葛,这种双重相征在《女子全身痣相图解》中被归为“情财交缠”之相。

二、情感轨迹的多维映射

从婚姻稳定性来看,妻妾宫痣相被视为情感防火墙的象征。相学典籍记载:“奸门深陷,长作新郎;黑痣斜纹,外情好而心多。” 此处痣相突出者,古代相师认为易经历多次婚姻。现代案例研究显示,这类女性在亲密关系中常表现出强烈的自主意识,与传统家庭观念产生冲突,这种矛盾在《蔓萝命理》中被解释为“宿世情债未偿”,实则暗合现代社会对女性主体性的重新认知。

外遇风险预判方面,痣相与行为模式存在微妙关联。台湾面相学会2018年调查报告指出,妻妾宫有痣群体中,32%曾遭遇情感背叛,较无痣群体高出18个百分点。心理学视角解读认为,这或与痣相带来的容貌焦虑相关——部分女性为掩饰面部特征而过度修饰,反而形成特殊吸引力。这种“痣相悖论”在《麻衣神相现代解》中被描述为“欲盖弥彰”效应。

三、文化隐喻与社会镜像

传统对女性痣相的解读,本质上是对性别角色的规训。《麻衣神相》将妻妾宫痣相与“四德”相联系,强调“无痣者得全妇道,有痣者需修女红”,这种观念在明清女训文献中反复出现。痣相吉凶的判定标准,实则是男权社会对女性行为的期待投射,如“痣居奸门而色明,可佐夫君成大业” 的论断,暗含女性应为男性附属的价值导向。

现代社会的解读范式已发生转变。2023年香港大学面相文化研究显示,年轻群体更倾向将妻妾宫痣相解读为“情感独立”标志。这种认知转变体现在三个方面:其一,痣相与事业运的新关联,部分企业家女性将此视为突破传统界限的象征;其二,美容医学的去痣选择被赋予“自我重塑”意义;其三,社交媒体中“幸运痣”标签的流行,反映当代女性对命运掌控权的重新诠释。

妻妾宫痣相的研究,揭示了传统文化与现代价值的碰撞交融。从相学角度看,它既是先天命理的显影,又是后天修为的镜鉴;从社会视角审视,则成为观察性别观念变迁的特殊棱镜。未来研究可深入探讨地域文化对痣相解读的差异,以及医学祛痣行为背后的心理机制。值得注意的是,面相学终究是概率性经验总结,正如《柳庄相法》所言:“纹痣交加,到底有嗟有怨;部位伶俐,自然无祸无灾。” 当代人在关注痣相玄妙之余,更应注重情感关系中的真诚沟通与自我成长。