在中国传统文化中,面相学与痣相学作为命运预测的重要分支,历经千年演变,至今仍被许多人视为探索人生轨迹的参考工具。从街巷的算命摊位到互联网的玄学讨论区,“痣相能否预测命运”始终是争议的焦点。有人坚信嘴角一颗痣预示着富贵,眼角一颗痣暗示情感波折;也有人将其视为无稽之谈,归因于黑色素沉积的巧合。这种科学与传统的碰撞,折射出人类对未知命运既敬畏又理性的复杂心态。

一、历史渊源与传统理论依据

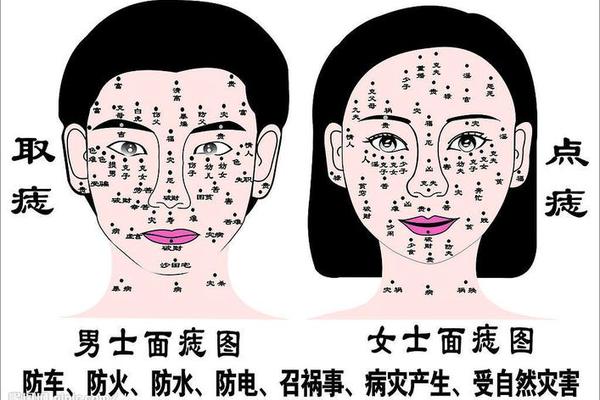

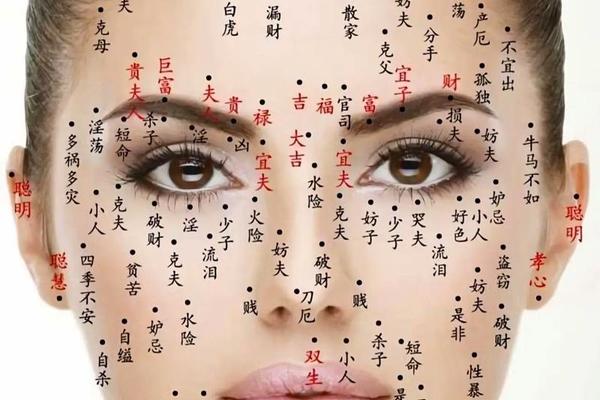

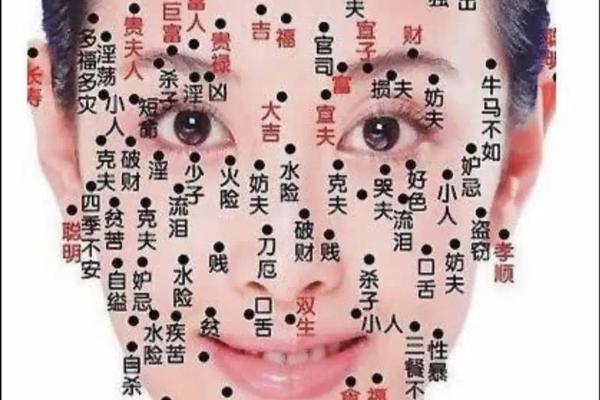

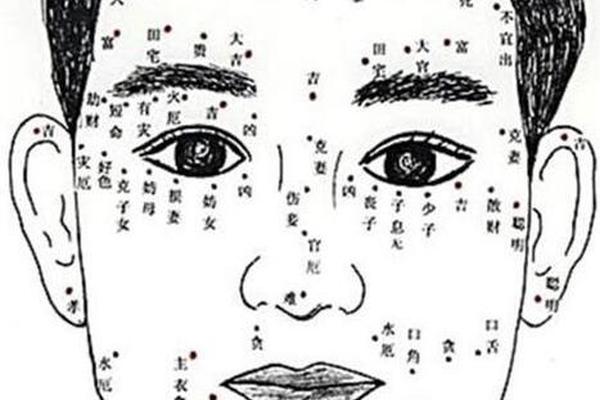

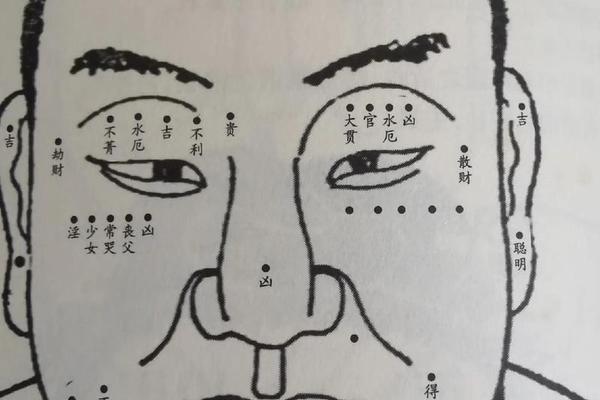

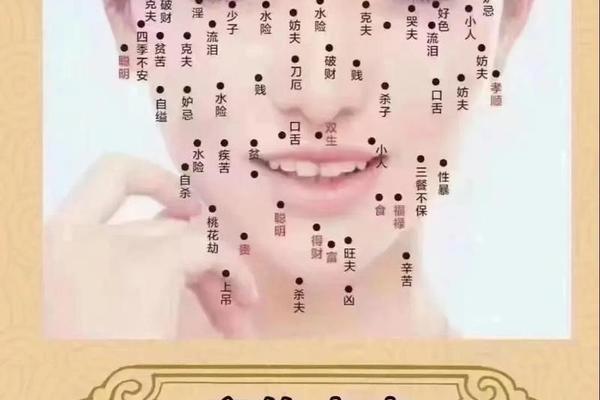

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《礼记》中已有通过面部特征判断品性的记载,至唐宋时期形成系统理论体系。传统相学将人体视为微观宇宙,认为痣的位置、色泽与形态对应着天地五行之气,如《麻衣神相》提出“额主贵贱,颧主权势,唇主福禄”的关联法则。例如网页14提到,嘴角痣被解读为“食痣”,象征一生衣食无忧;而人中有痣则被视为健康与子嗣的警示。

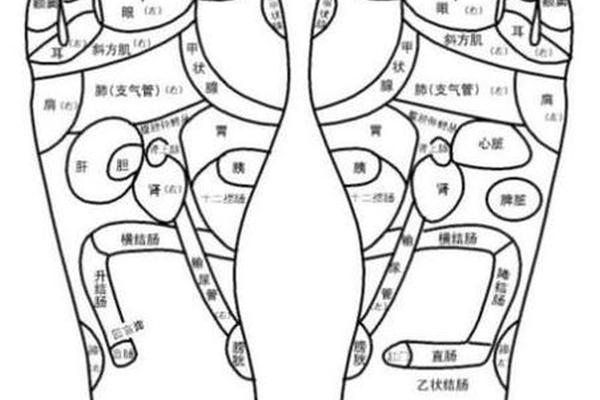

这种理论构建基于两大核心:一是中医的“外象内应”思想,认为皮肤表象反映脏腑状态,如网页62指出“凡有痣处,对应器官功能较弱”;二是阴阳五行学说,通过痣的形态(圆润为吉、边缘不整为凶)与颜色(鲜红主吉、暗黑主凶)推断命运走向。明清时期《柳庄神相》等典籍更细化出十三部位、九州划分等精密体系,将面部划分为108个命运观测点。

二、科学视角下的质疑与解构

现代医学证实,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等物理因素影响。美国皮肤病学会研究显示,90%的痣在20岁前自然生成,与所谓“后天运势突变长痣”的相学说法存在根本矛盾。网页24强调,医学界更关注痣的病理特征,如直径超过6毫米、颜色不均等可能预示黑色素瘤,而非传统意义上的吉凶象征。

心理学领域则用“巴纳姆效应”与“自我实现预言”解释痣相学的心理机制。网页47提到,当个体相信额间“观音痣”代表灵性天赋时,可能主动接触玄学领域,从而强化“预言应验”的错觉。英国曼彻斯特大学2018年的实验发现,参与者对同一颗痣的吉凶解读差异率达73%,说明主观认知对“命运预测”起决定性作用。

三、实证案例的双面性解读

民间流传着大量“痣相应验”案例,如网页63所述的鼻翼长痣后财运衰退现象。个案中,该男子恰逢行业周期波动导致收入锐减,传统相学将其归因于“漏财痣”,实则经济环境变化才是主因。这种归因偏差常见于确认偏误(Confirmation Bias),人们往往选择性记住“应验”案例,忽视更多未应验情形。

但也有学者试图寻找统计学关联。日本早稻田大学2021年研究显示,特定职业群体(如演艺从业者)的面部痣分布存在聚类特征,可能与长期化妆导致的皮肤刺激有关,却被相学解读为“桃花痣”。这种相关性不等于因果性,却为跨学科研究提供了新思路。

四、文化价值与心理调适功能

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。网页40指出,八字命理体系中的痣相解读,实质是古代社会风险应对的智慧结晶,例如通过“夫妻宫痣相不合”规避包办婚姻风险。在文学艺术领域,曹雪芹笔下黛玉“眉间若蹙”的痣相描写,已成为人物命运的重要隐喻符号。

现代心理学发现,合理的心理暗示能产生积极影响。网页68提到,相信“事业痣”象征领导力的人,在职场中更易展现自信姿态,这种心理赋能效果已被积极心理学实验证实。但过度依赖可能导致认知扭曲,如网页30所述案例:某女性因迷信“克夫痣”产生婚姻焦虑,点痣后抑郁症状反而加重。

五、理性认知与健康实践建议

面对痣相学,需建立“三重认知过滤网”:首先区分文化符号与医学实体,关注痣的病理变化而非吉凶寓意;其次理解概率与宿命的本质差异,命运是无数变量交织的动态过程;最后保持批判性思维,如网页24建议的“120口诀”,将面部特征观察转化为健康预警信号。

医学界推荐ABCDE法则(Asymmetry不对称、Border边缘模糊、Color颜色异常、Diameter直径、Evolution演变)进行皮肤自查,这比传统相学的“吉凶痣”分类更具生命保护价值。文化研究者则倡导“博物馆化”保护,将痣相学作为民俗学研究对象而非决策依据。

未来研究可朝三个方向深入:一是建立跨文化比较数据库,分析不同族群痣相解读的象征差异;二是运用人工智能技术,在海量案例中挖掘生理特征与行为模式的潜在关联;三是开展认知神经实验,解析“痣相信仰”的脑神经机制。唯有打破科学与玄学的对立叙事,才能在文化传承与理性认知间找到平衡支点。

痣相学如同棱镜,既折射着古人“天人感应”的哲学智慧,也映照出现代人对不确定性的永恒焦虑。在基因检测可预测疾病风险、大数据能推算职业轨迹的今天,我们或许不必执着于“痣相是否准验”,而应将其视为理解传统文化的一扇窗,以及反思认知局限的一面镜。正如《周易》所言:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”,在科学与人文的对话中,我们终将找到安顿身心的更优解。