在传统文化与医学认知的交汇处,头发内的痣相始终蒙着一层神秘面纱。有人视其为“闭月羞花痣”,暗藏富贵密码;有人则警惕其可能暗含的病理风险。从相学典籍到现代皮肤医学,这颗隐匿于发丝间的微小标记,承载着人们对命运的好奇与对健康的审慎。

传统相学中的发内痣隐喻

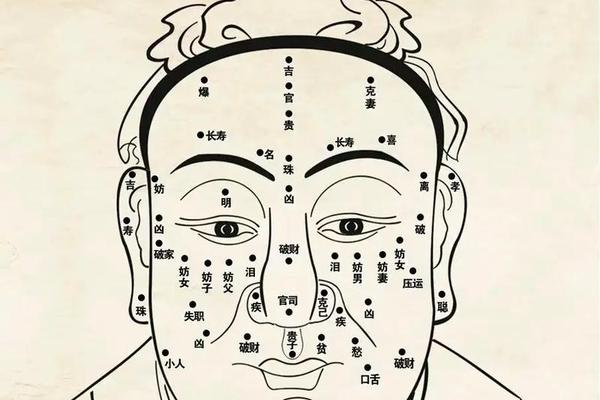

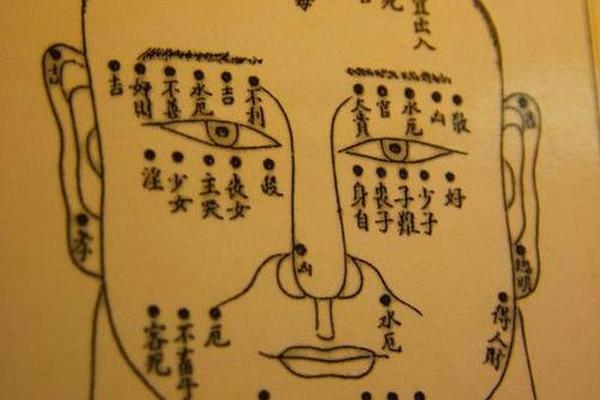

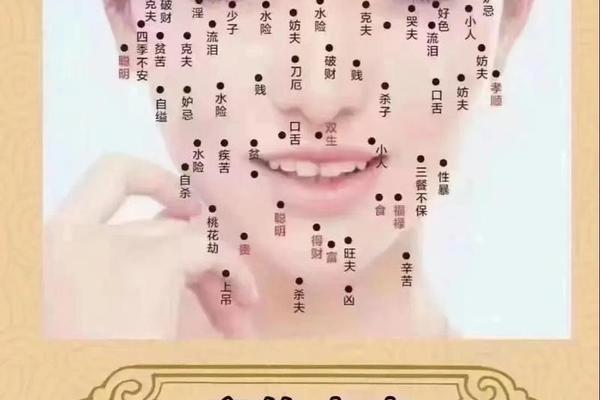

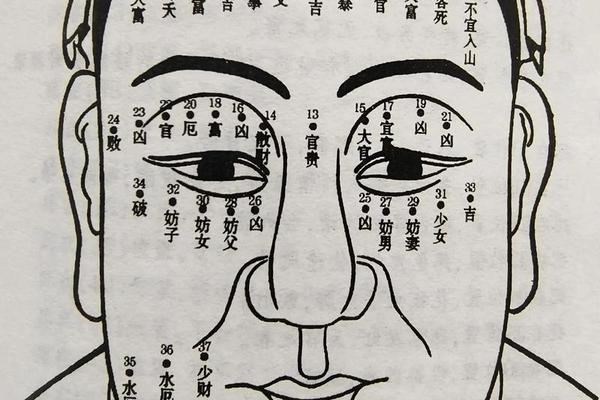

古籍《痣相全书》将头发内的痣归为“隐痣”范畴,认为其能量场强于显露在外的“明痣”。相学体系中,发际线至后脑勺的头部区域被划分为十二宫位,每处痣相皆对应不同命理特征。如头顶中央的“百会痣”被视作天赐福运的象征,《相理衡真》记载:“顶心藏珠者,贵不可言,逢凶化吉如得天助”。这种认知源于古代“天人感应”思想,认为人体最高点的痣能吸收天地灵气。

发际线边缘的痣相则呈现两极分化。相学特别强调鬓角区域痣相的复杂性——左鬓痣象征兄弟缘薄,右鬓痣暗示事业波折,这与现代职场心理学中“显性特征影响人际认知”的理论形成奇妙呼应。而发丛深处的痣被赋予“佛缘深厚”的寓意,宋代相术文献记载“发中有善痣者,前世修德,今生得庇荫”,这种解释体系折射出传统文化中因果轮回的哲学观。

医学视角下的病理解码

现代皮肤医学将头发内的痣分为色素痣、皮脂腺痣等类型。首都医科大学附属医院2023年临床数据显示,头皮部位痣样病变中约7.3%存在潜在恶变风险,其中直径超过6mm、边界模糊的病灶需重点关注。医学界广泛采用的ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径过大、快速隆起)为普通民众提供了初步判别工具。

值得关注的是皮脂腺痣的特殊性。这类先天性皮肤错构瘤在青春期可能伴随皮脂腺增生出现形态改变,北京协和医院皮肤科研究指出,其恶变为基底细胞癌的概率约为10-15%,且多发生于40岁后。这与传统相学中“隐痣随年龄显化”的说法形成医学注解,提示定期皮肤镜检测的重要性。

治疗决策的多维考量

对于发内痣的处理,需在美观需求与健康风险间寻求平衡。激光治疗适用于直径3mm以内的浅表色素痣,但河南省人民医院2024年案例显示,超过黄豆大小的病灶采用分层切除联合美容缝合技术,可实现98.7%的无痕愈合率。值得注意的是,相学中象征“财库”的发中痣若采用激光祛除,可能破坏毛囊结构导致局部秃发,这与传统文化中“破相改运”的禁忌形成现实冲突。

术后护理同样蕴含古今智慧。唐代《千金方》记载“去痣后以珍珠粉敷之”,现代医学则强调术后72小时创面干燥、30日内防晒等护理要点。武汉同济医院2024年随访研究证实,配合积雪草修复凝胶的使用,可使色素沉着发生率降低42%。

文化符号与身体叙事的交融

在社交媒体时代,发内痣的象征意义正经历解构与重构。抖音平台命运之痣话题下,既有展示“富贵痣”造型的时尚博主,也有分享抗癌经历的病理故事。这种多元叙事背后,反映着当代人对身体符号的重新诠释——既保留传统文化的神秘趣味,又秉持科学理性的审慎态度。

人类学研究者指出,发内痣的文化认知存在明显地域差异。江浙地区保留着“满月剃发验痣”的民俗,而岭南民间则流传“发痣点朱砂”的护身仪式。这些文化实践与《临床皮肤病学》建议的“婴幼儿期建立皮肤档案”形成有趣对照,展现传统习俗与现代医学的对话可能。

从相学预言到病理警示,头发内的痣相始终在神秘与科学之间摇摆。当代人既不必因传统吉兆之说盲目保留隐患,也无需对每颗痣相过度恐慌。建立定期皮肤检测习惯,结合专业医师建议,方能在文化传承与健康守护间找到最佳平衡。未来研究可深入探讨传统文化符号对就医行为的影响机制,为医患沟通提供跨学科解决方案。