根据传统面相学及现代医学研究,某些痣的特征或位置可能与健康风险相关,需引起警惕。以下从医学和传统观点两方面总结需关注的“不良痣”及其可能代表的疾病:

一、医学视角:需警惕的痣与疾病关联

1. 蜘蛛痣(红痣)

特征:中心为红点,周围呈放射状血管分支,形似蜘蛛。

健康风险:与肝功能异常密切相关,常见于肝硬化、肝癌患者,因肝脏无法正常代谢雌激素导致血管扩张。

检查方法:按压中心点后周围血管消失,松开后恢复即为蜘蛛痣。

2. 易受摩擦或压迫的痣

位置:脚底、手掌、腰部(腰带摩擦处)、颈部(衣领摩擦)、肩部(肩带位置)等。

风险:长期刺激可能诱发良性痣恶变为黑色素瘤。

3. 形态突变的痣

ABCDE原则(黑色素瘤风险标志):

A(不对称):形状不对称,两半不匹配。

B(边界不规则):边缘模糊或呈锯齿状。

C(颜色不均):深浅不一,夹杂红、白、蓝黑色。

D(直径>6mm):短期内迅速增大。

E(进展性变化):出现瘙痒、疼痛、出血、溃疡或周围卫星灶。

4. 发育不良痣(非典型痣)

特征:直径常>6mm,边界不清,颜色混杂,表面不规则。

风险:有家族史或数量较多者,患黑色素瘤风险显著增加。

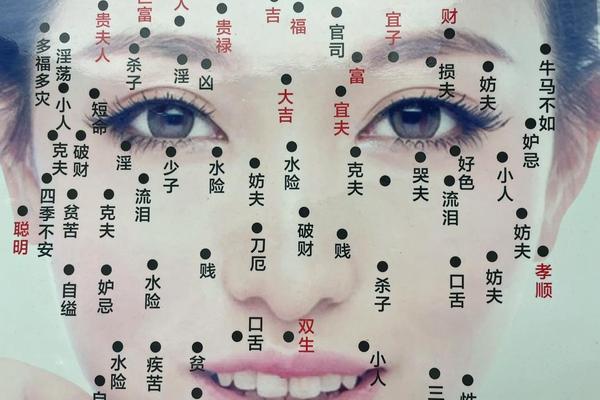

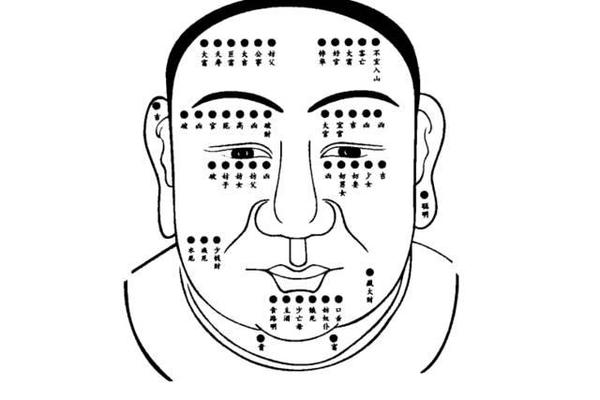

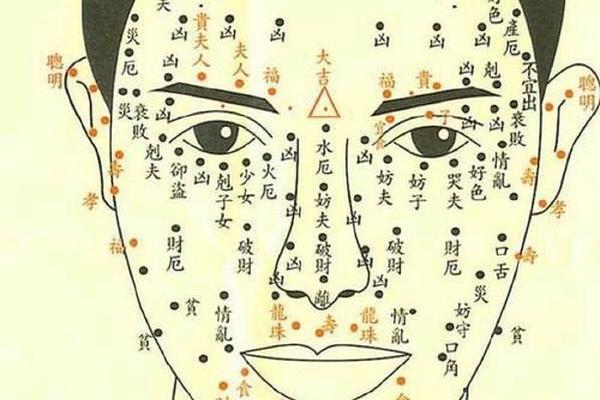

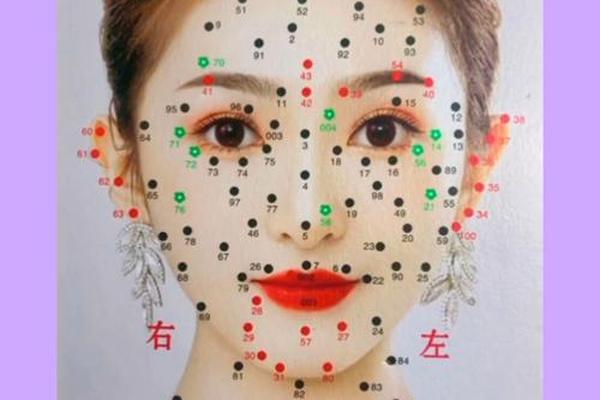

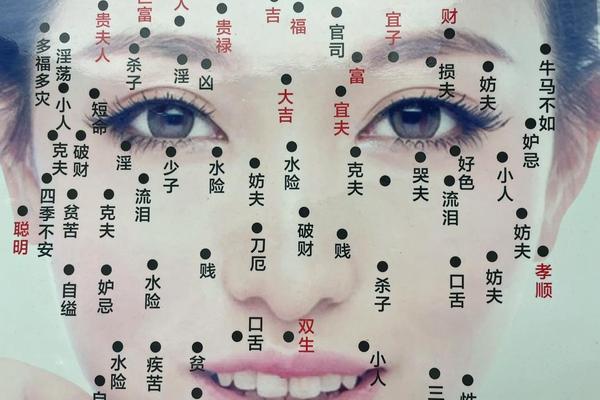

二、传统面相学中的“不良痣”与健康暗示

传统面相学认为,痣的色泽、位置与健康运势相关,部分凶痣可能对应现代医学风险:

1. 颜色浑浊晦暗的痣

传统观点:主凶,多代表健康隐患。

医学关联:颜色晦暗可能提示色素异常,需警惕黑色素瘤。

2. 鼻旁痣与鼻头痣

传统观点:鼻旁痣主“好淫”,鼻头痣易贪色伤身。

医学关联:鼻部长期暴露于紫外线,色素痣可能因日晒加速病变。

3. 眼皮痣与眼下痣

传统观点:眼皮痣主“居无定所”,眼下痣主“夫妻离散”。

医学关联:眼周皮肤敏感,频繁摩擦或紫外线暴露可能增加病变风险。

4. 嘴唇周围痣

传统观点:下唇痣主“劳碌命”,易陷入情感纠葛。

医学关联:唇部黏膜痣需警惕黏膜黑色素瘤,恶性程度较高。

三、综合建议

1. 高危人群:痣数量>50、家族黑色素瘤史、长期日晒或免疫抑制者,需定期皮肤检查。

2. 防护措施:避免摩擦或刺激痣;做好防晒(SPF≥30);观察并记录痣的变化。

3. 就医指征:痣出现ABCDE特征、蜘蛛痣或伴随肝病症状(如黄疸、乏力)时,应及时就诊。

传统面相学与现代医学对痣的解释各有侧重,前者强调命运关联,后者关注病理风险。若对痣的健康风险存疑,建议结合皮肤镜或病理检查明确诊断。