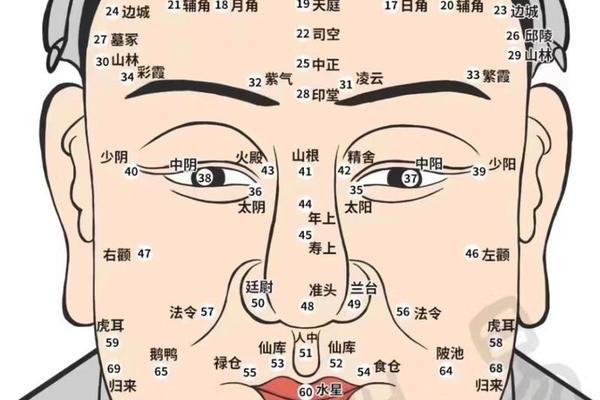

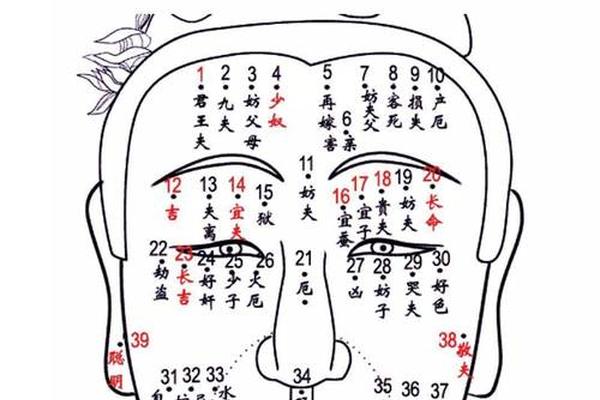

中国传统文化中,痣相学认为面部痣的位置、形状和色泽可揭示个人命运与性格。古人将痣分为“吉痣”与“凶痣”,其判断标准既包含直观的形态特征,也融合了哲学思想。《黄帝内经》提出“人合一”观念,认为痣是身体与外界信息同步的体现,如网页1所述:“脸上绝不会无缘无故在某个部位长出一颗痣,那可是‘上天垂相’。”例如,色泽纯正的黑痣(黑如漆)、红痣(赤如泉)和白痣(白如玉)被视为大吉之兆,主富贵;而颜色晦暗、形状不规则的痣则多代表坎坷。

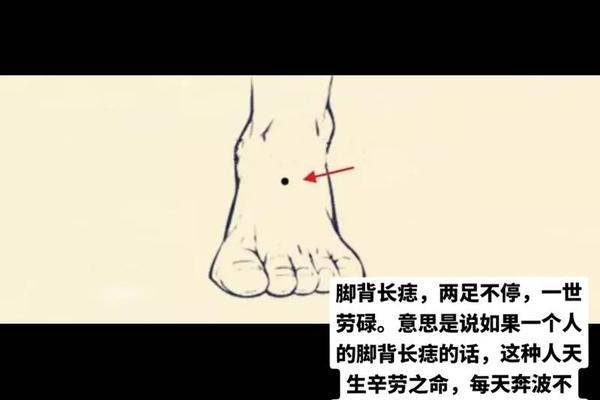

从具体位置来看,传统痣相学对不同区域的痣赋予特定寓意。例如,眉内痣象征长寿与善心,适合从事公益事业;眼尾痣则被称为“桃花痣”,主感情多波折,易陷入三角关系。下巴痣若形态不佳,预示居无定所,而头顶痣则能逢凶化吉。这些判断不仅基于经验积累,也与中医的经络学说相关,如鼻侧痣被认为与肺脏健康关联,可能暗示呼吸系统隐患。

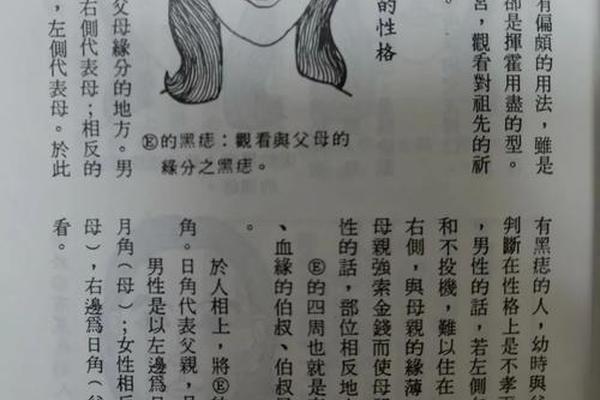

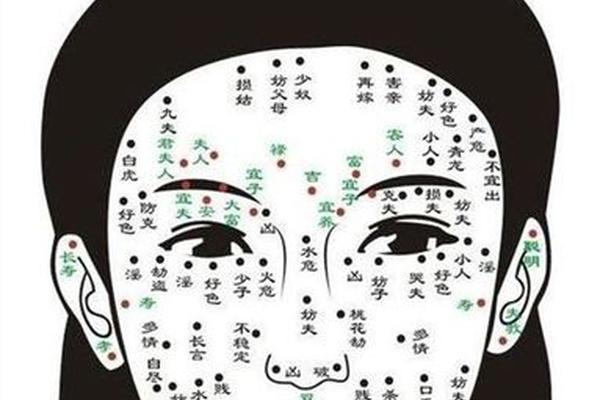

二、男女痣相的差异与性别特征

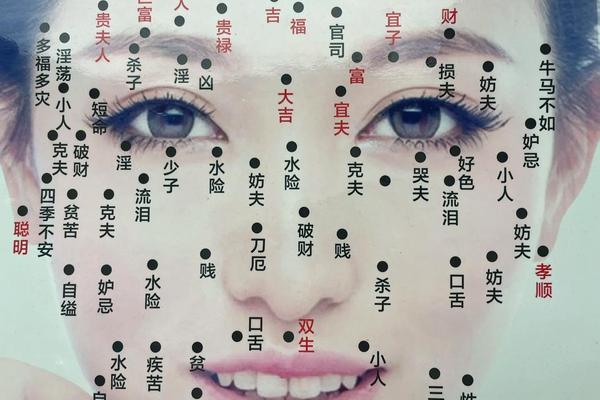

男女面部痣相的解读存在显著差异,反映传统文化对性别角色的定位。以额头痣为例,男性若额中上方有痣,多代表心智成熟且晚年安定;而女性额上痣则主财运佳,但情感易受挫。再如下唇痣,男性出现常暗示贪恋美食或劳碌命,女性则可能因顾家特质被视为贤惠,但也可能因桃花过旺引发家庭矛盾。

从婚姻角度看,女性颧骨痣被解读为“争夺之相”,易卷入三角关系;男性奸门痣(眼尾至发际)则被认为异性缘过盛,需警惕婚姻危机。男女鼻部痣相差异尤为明显:女性鼻头痣可能暗示旺盛或配偶健康问题,男性鼻梁痣则多与事业波动相关。这些差异既受生理特征影响,也折射出传统社会对男女行为规范的不同期待。

三、现代视角下的痣相学再审视

随着医学与心理学的发展,痣相的解读逐渐融入科学视角。现代医学证实,痣的形成与黑色素细胞分布、遗传基因及紫外线暴露相关,如网页50所述:“法令纹上的痣通常由皮肤色素沉着造成,与激素变化有关。”心理学研究则发现,特定位置的痣可能影响自我认知,例如女性唇边痣因符合审美偏好,常增强自信。

社会学者提出,痣相的吉凶判断本质是符号化认知的产物。例如“眼尾桃花痣”的流行,与影视文化中“泪痣美人”的审美塑造密切相关。而职场调研显示,男性印堂痣因被认为象征决断力,在管理岗位竞聘中可能获得潜在优势。这种文化符号与现实利益的交织,使传统痣相在现代社会仍具生命力。

四、痣相学的局限性与应用建议

尽管痣相学蕴含文化智慧,但其局限性不容忽视。个体差异常被忽视,如网页35提到的案例:同是眼尾痣,有人婚姻破裂,有人却能通过经营异性资源获得事业成功。过度解读可能导致心理暗示效应,例如将生活挫折归咎于“凶痣”,反而加剧焦虑。

对于现代人,建议采取理性态度:

1. 医学优先原则:突增或变异的痣需及时就医,排除黑色素瘤风险;

2. 文化参考价值:可将痣相作为自我认知的辅助工具,如通过改善“意志薄弱”的嘴下痣特质,增强决策力;

3. 审美个性化:点痣前需权衡文化寓意与个人需求,避免盲目追随潮流。

总结与未来研究方向

面部痣相作为连接传统智慧与现代科学的特殊载体,既承载文化记忆,又引发跨学科思考。本文通过梳理吉凶判断、性别差异及现代解读,揭示其多维价值。未来研究可结合遗传学追踪痣的分布规律,或通过大数据分析特定痣相人群的人生轨迹,从而为传统文化提供实证支撑。对于个体而言,理解痣相不仅是探索命运的方式,更是认识自我、平衡身心的独特路径。