在中国传统文化中,人体上的痣不仅是生理现象,更被赋予了神秘的命理寓意。其中,“北斗七星痣”作为一种特殊的痣相,历来被视为帝王将相或星宿转世的象征。从《中国古代痣相大全》的目录体系来看,古人对痣相的解读已形成一套复杂的理论系统,融合了天文、医学、民俗等多重维度。这一文化现象既反映了先民对命运的敬畏,也展现了相学在历史长河中的演变轨迹。

一、七星痣的星宿渊源与帝王象征

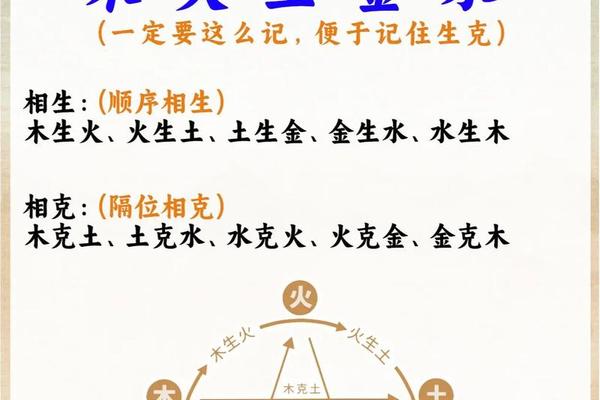

北斗七星在道教文化中被奉为“七元解厄星君”,分别对应天枢宫贪狼星君至摇光宫破军星君。相学典籍《相理衡真》记载,若人身上的七颗痣排列如北斗,则被视作“星君降世”,预示其命格显贵。例如网页1和网页12均提到,朱元璋、刘邦等帝王传说中均有“脚踏七星”的典故,这种将痣相与天命关联的思维,本质上是“天人感应”哲学观在相学中的投射。

值得注意的是,七星痣的吉凶判断存在严格区分。据网页1中法师与元始天尊的对话记载,先天痣(出生即有)与后天痣(后天形成)具有截然不同的命理意义,前者象征神灵转世,后者则可能仅是普通痣相。而网页40更以安禄山脚底三痣的野史为例,揭示了民间对特殊痣相的夸张演绎——即使非七星排列,仍被附会出“掌兵权”的解读。

二、痣相学中的吉凶辩证体系

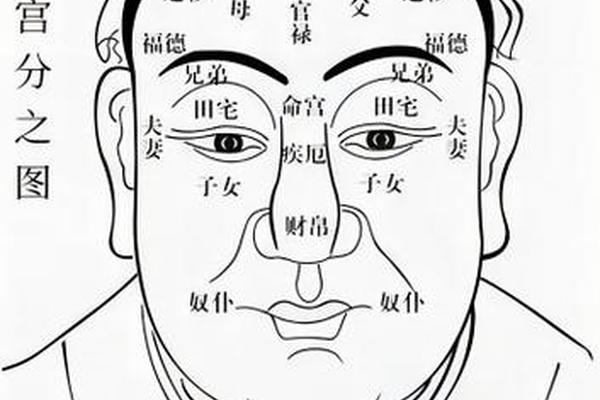

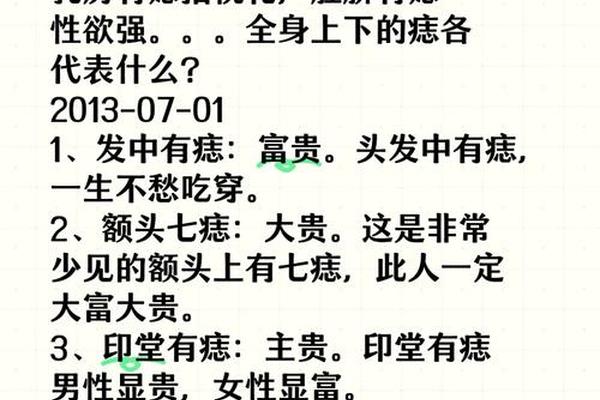

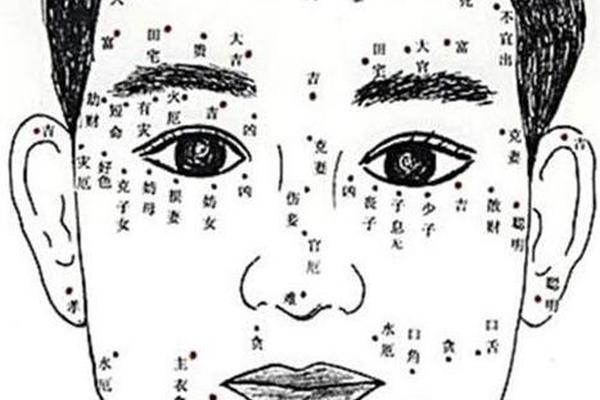

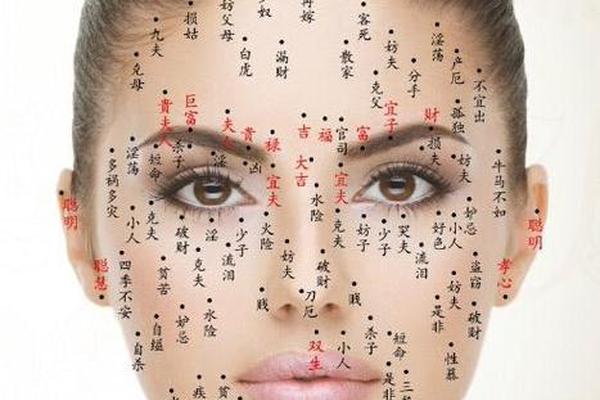

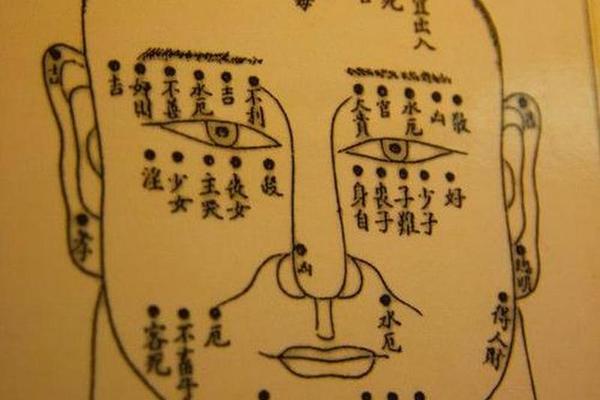

古代相学对痣的判断绝非简单吉凶二分,而是构建了动态辩证体系。网页2和网页13指出,“脸有七星,难有富贵”与“脚踏七星,帝王之命”形成鲜明对比,这说明痣相需结合部位、色泽综合判断。例如面部痣多主凶,因《公笃相法》认为“面无善痣”,而足底、腰部等隐蔽部位的七星痣却被视为大吉,这种差异源于古代对身体“藏露美学”的价值取向。

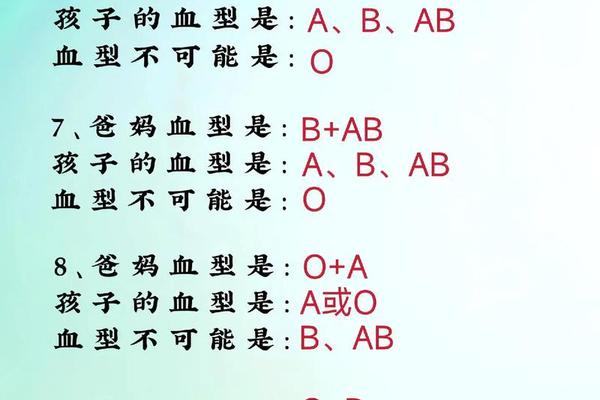

现代研究揭示,这种判断体系实则暗含医学认知。网页11和网页42记载,古人虽未掌握黑色素沉积原理,却通过观察将真皮内痣(隆起明显)、交界痣(扁平)与混合痣(复合形态)分别对应不同运势。如《中国古代痣相大全》中“痣圆妙处色朱砂”的描述(网页32),实则是将红色血管痣的生理特征转化为“福痣”的命理符号。

三、文献典籍中的痣相学体系

从《中国古代痣相大全》目录结构来看(网页27、31),古代痣相学已形成完整框架:头部痣对应仕途,躯干痣关联财运,手足痣预示劳逸。其中“北斗七星痣”被归入《异相卷》,与“双瞳”“重耳”等罕见体征并列,凸显其特殊地位。网页32摘录的《黑痣总论》更提出“五色辨吉凶”理论,将黑色主贵、红色主福、黄色主厄等色彩象征系统化。

值得注意的是,典籍中始终存在理性声音。网页20引述的《史记》对刘邦七十二痣的记载,虽被民间神化,但司马迁仅作客观描述;网页30则指出《痣相妙诀》强调“阴功广积”可化解恶痣,这实际是对宿命论的修正。医学典籍如《黄帝内经》虽未直接论痣,但其“外象内应”理论为痣相学提供了哲学支撑,形成独特的“身体符号学”。

七星痣相说作为中国古代相学的重要分支,本质上是一种文化编码系统。它通过将星宿信仰、医学观察与社会等级制度相融合,构建出独特的命运解释模型。从《中国古代痣相大全》的目录脉络可见,这种学说虽含迷信成分,却保存了大量民俗史料与身体认知智慧。未来研究可侧重两方面:一是系统整理散见于道藏、医籍、方志中的痣相文献;二是结合皮肤医学与人类学方法,探讨痣相文化在东亚地区的传播变异。唯有打破“科学—迷信”的二元对立,才能更深刻理解这一文化现象的历史价值。