在传统文化与医学认知的交织中,关于面部痣相的处理始终存在着争议与困惑。面相学认为痣是命运与健康的映射,而现代医学则关注其病理风险与美容需求。这种双重属性使得"祛痣"行为超越了简单的皮肤管理,成为需要综合文化认知与科学判断的复杂命题。本文将从多维度解析痣相处理的原则与禁忌。

相法中的吉凶痣相

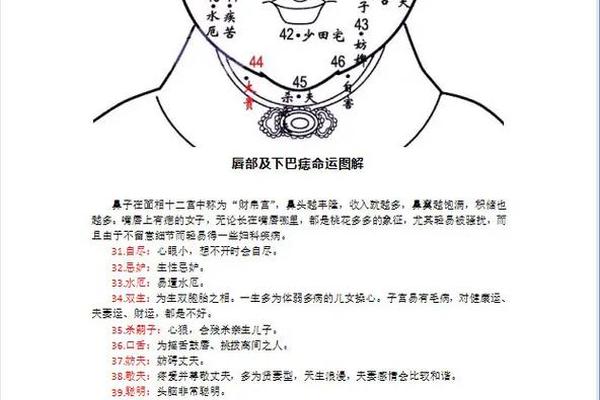

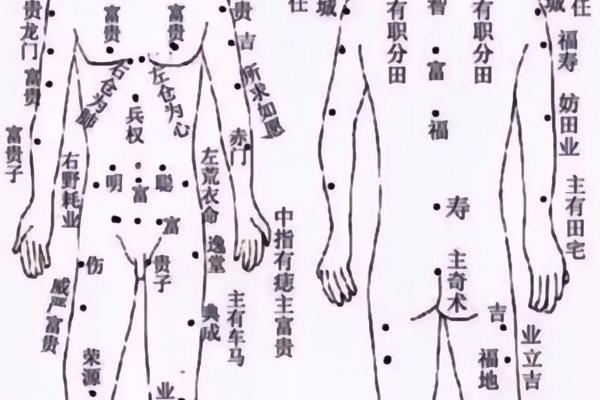

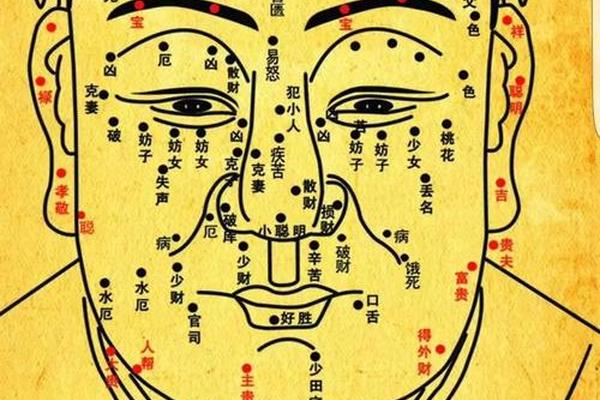

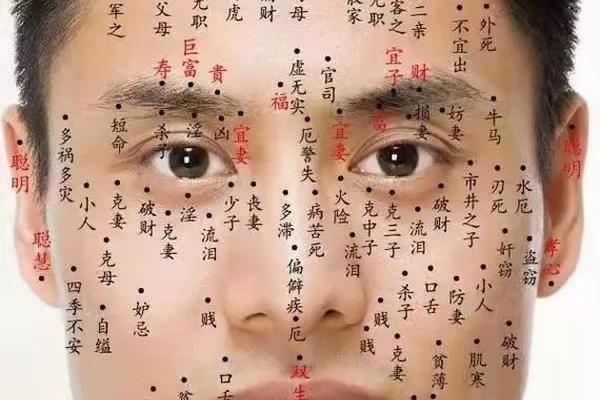

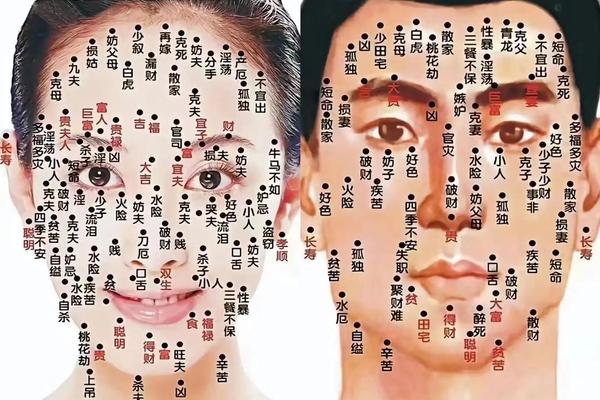

传统面相学将痣分为"善痣"与"恶痣",其判断标准涵盖位置、颜色、形态等多重因素。据《相理衡真》记载,色泽纯正、凸起有光泽的痣属善痣,如眉心的"主贵痣"象征智慧与财富。而灰暗扁平、边缘不规则的恶痣,如奸门(眼尾)痣则与感情波折相关,相书认为其主"小脑内分泌失调,行为不自控"。现代研究发现,这种观察与中医"内病外显"理论存在关联,如耳部黑痣对应肾气不足的生理特征。

但相学吉凶判断存在地域性差异,例如额头七痣在部分流派属"大贵"之相,而西方医学则更关注其病理属性。值得注意的是,某些特殊位置的痣在相法中被严格禁止祛除,如天仓(太阳穴)的"财库痣"与法令纹的"权威痣",传统认为祛除会导致运势受损。这类文化禁忌需要结合现代医学进行辩证解读。

医学视角下的祛痣风险

从皮肤病理学角度,痣本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。临床数据显示,交界痣恶变概率约为0.03%,但机械刺激可能诱发癌变。2023年《临床皮肤科杂志》研究指出,反复摩擦部位(如下颌、鼻翼)的痣发生恶变风险较其他部位高3.2倍。因此医学界建议对皮带区、手足掌等易受摩擦部位的痣优先处理。

祛痣方法的选择需遵循严格医学标准。激光治疗适用于直径<5mm的皮内痣,但可能残留癌变细胞;手术切除可获取完整病理样本,适合复合痣与交界痣。值得注意的是,自行使用化学腐蚀或冷冻祛除的感染率高达18.7%,且可能激活潜在癌细胞。美国皮肤癌基金会特别警示:46%的误诊黑色素瘤案例涉及非专业祛痣操作。

文化禁忌与医学禁忌的交集

在特定位置的痣处理上,传统文化禁忌与医学建议呈现惊人重合。例如山根(鼻梁)痣在相法中主"心脏功能弱",而解剖学证实该区域血管神经密集,不当处理可能引发严重并发症。再如下巴痣被相学视为"内分泌疾病"预兆,现代研究显示该区域激素受体密集,确实与代谢疾病存在关联。

但二者也存在认知冲突。如"泪痣"在相法中象征情感波折,医学则认为其属普通色素沉积。此类情况需建立分级处理原则:先经皮肤镜与病理检查排除恶变风险,再结合个人文化信仰决定是否保留。2024年北京大学医学人文研究所提出"文化敏感性医疗"概念,建议医生在处理特殊位置痣时主动询问患者的传统文化认知。

决策框架与处理建议

建立科学的祛痣决策模型需综合多维度要素:首先进行ABCDE法则评估(不对称、边缘、颜色、直径、演变)排除恶变;其次结合面相学中的"运势关键点",如田宅宫、迁移宫等特殊部位;最后考量个体审美需求与社会心理因素。对于必须处理的恶痣,推荐采用"微创手术+瘢痕管理"的联合方案,将留疤率控制在3%以下。

需要特别警示的是美容院违规操作风险。2024年消费者权益报告显示,23.6%的祛痣纠纷涉及无资质机构,其中8%导致永久性面容损伤。建议选择具备医疗美容资质的机构,术前务必确认操作人员的医师资格与仪器认证情况。

面部痣相处理是传统文化与现代医学的对话场域。在决策过程中,既要尊重"身体发肤,受之父母"的文化认知,也要遵循"早诊早治"的医学原则。未来研究可深入探索痣相位置与经络穴位的关联性,开发兼顾文化信仰与医疗安全的新型处理方案。最终答案或许不在于"点或不点",而在于建立更完善的个体化评估体系,让每个决定都经得起时间与健康的双重考验。