在抖音平台上,一场关于面相的数字化狂欢正在上演。当用户打开“面相痣相特效”时,摄像头前的每颗痣都被赋予神秘的命运解读;而“你的面相长得是大富大贵”特效,则通过AI算法将用户五官与古代相术典籍中的富贵特征进行比对。这些看似娱乐化的功能,实则折射出中国千年相术文化在数字媒介中的现代转型。据统计,相关话题视频播放量已突破50亿次,评论区充斥着“原来这颗痣代表桃花运”“我的鼻梁果然符合富豪标准”等热切讨论,形成传统玄学与算法科技交织的独特景观。

面相特效的设计逻辑

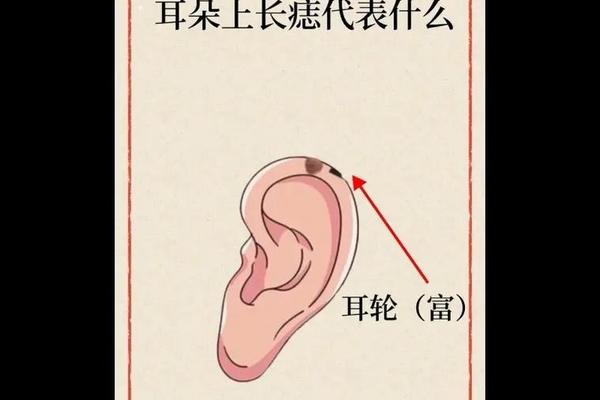

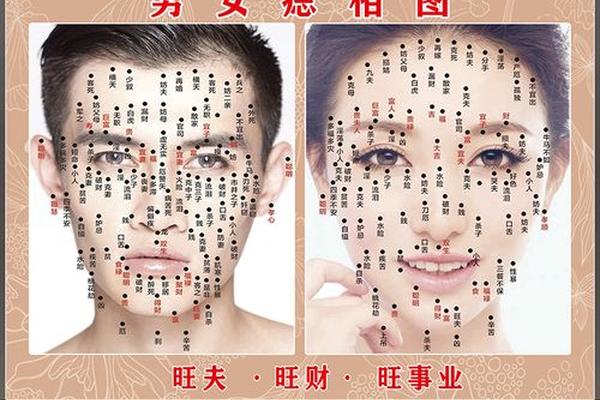

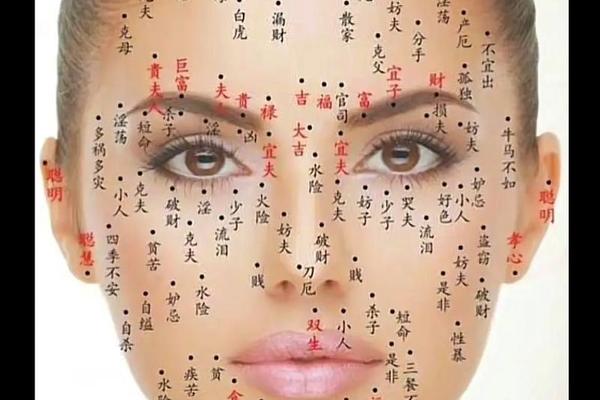

抖音面相特效的核心算法建立在对传统相术的符号化提取上。以痣相分析为例,系统通过面部识别技术定位痣的坐标,再参照《麻衣相法》中“眼尾痣主桃花”“眉间痣显极端”等规则生成解读文案。这种将古代相术典籍数字化解构的过程,本质上是对“面部信息即命运密码”这一文化共识的技术演绎。

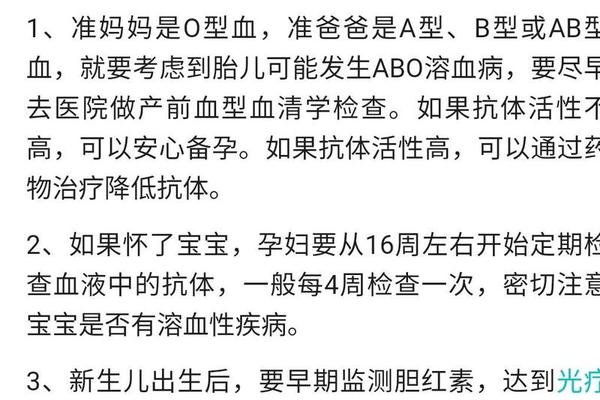

在“大富大贵”面相的判断标准中,算法重点捕捉三个维度:一是额头饱满度,对应相学中“天庭饱满主贵气”的说法;二是鼻梁挺拔度,契合“鼻为财帛宫”的经典理论;三是耳垂厚度,暗合“耳厚垂珠福寿全”的民间智慧。开发者透露,这些参数权重设置参考了《柳庄相法》与《神相全编》的量化标准,甚至引入现代统计学中的面部黄金比例概念。

娱乐外壳下的文化基因

看似荒诞的AI面相测评,实则植根于中国人“观相察运”的集体无意识。从先秦时期的《月波洞中记》到清代的《相理衡真》,面相学始终遵循“以形鉴命”的认知范式。抖音特效将这种文化基因转化为可交互的数字体验:当用户看到“奸门有痣易遇第三者”的提示时,会立即联想到《相术百科》中“奸门即夫妻宫”的注解;而“耳高超眉智商卓越”的判定,则与《冰鉴》所述“耳高齐眉,必为聪俊”形成跨时空呼应。

这种文化转译还体现在视觉符号的再创造中。特效中出现的祥云、铜钱等动态贴纸,实际是对相术古籍插图的现代化演绎。例如“地库丰隆聚财”的动画效果,原型取自清代《相法集成》中描绘财富宫位的工笔画,通过3D渲染技术让古典图式焕发新生。

科学争议与认知陷阱

尽管面相测评引发全民热潮,但其科学性始终备受质疑。神经科学领域研究表明,面部特征与性格的关联度不足0.3%,远低于传统相术宣称的“鼻梁直者性刚毅”等论断。复旦大学2024年的脑成像实验更揭示:所谓“天庭饱满者聪慧”,实质是前额叶皮层发育与颅骨形态的偶然相关性,并非因果联系。

算法设计中的认知偏差同样值得警惕。当系统判定用户具有“富豪面相”时,常选择性强化鼻梁高度、下巴方度等显性特征,却忽略相学强调的“五岳朝拱”“三停匀称”等整体观。这种碎片化解读容易导致“自证预言”效应——某用户因被标注“唇下痣主漂泊”而频繁更换工作,正是相术标签影响现实决策的典型案例。

流量经济的相术新变

在商业逻辑驱动下,面相测评已形成完整产业链。部分MCN机构培训主播掌握“相术话术”,在直播中结合用户面部特征推销开运首饰;某美妆品牌推出“旺夫眉笔”,宣称眉形设计融合《太清神鉴》的贵气参数。更值得关注的是数据资产的开发——某面相分析App累计收集2亿张人脸数据,正训练能预测消费偏好的面相模型。

这些商业实践引发争议。当AI将“颧骨高凸克夫”等封建糟粕包装成科学测评,不仅强化性别偏见,更可能触发容貌焦虑。2024年中国消费者协会报告显示,23%的用户因面相评分过低购买美容服务,其中8%出现整形失败。

未来:在狂欢中寻找平衡

面对算法相术的浪潮,我们需要在文化传承与科学理性间建立平衡。建议平台在特效页面增加相学历史溯源提示,如说明“鼻主财运”概念最早见于《淮南子·地形训》,而非现代科学结论;学术界可开展跨学科研究,如通过眼动仪实验验证“三停比例影响人际信任度”的假说。

个人使用者则应建立批判意识,既欣赏“日月角饱满主父母缘”的诗意想象,也清醒认识面相决定论的局限。毕竟在真实人生中,比AI算法更重要的,始终是面对镜头的那个微笑——正如《相理衡真》所言:“心存善念,纵有恶痣亦转吉兆”。这场数字时代的相术狂欢,终将在科技与人文的对话中,找到属于这个时代的注解。