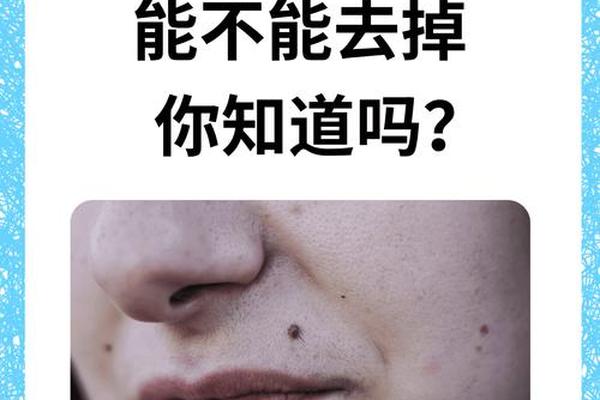

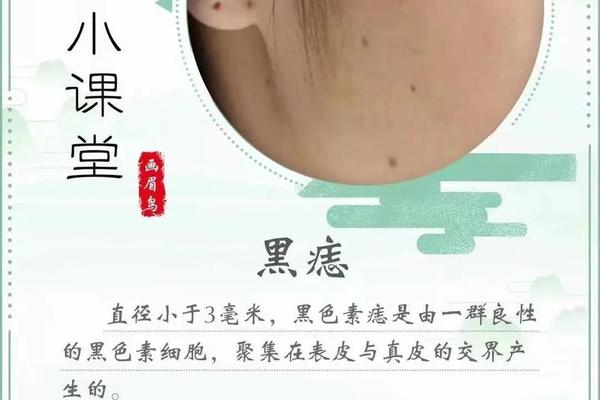

黑痣(色素痣)是皮肤常见的良性病变,其治疗需综合考虑医学必要性与患者的美学需求。医学上,治疗指征包括先天性大痣(直径>0.6cm)、摩擦部位痣(如手足、腰部)以及存在恶变信号的痣(如快速增大、颜色不均)。对于无症状的良性痣,医生通常建议观察,但若患者因美观或心理压力要求祛除,则需在专业评估后选择合适方法。现代医学通过手术、激光、冷冻等技术实现精准治疗,而民间偏方或非正规操作可能引发感染、瘢痕甚至恶变风险。治疗前需由皮肤科或整形外科医生明确痣的性质与深度,制定个性化方案。

二、手术切除:彻底与安全的治疗选择

手术治疗是直径超过3mm或存在恶变风险痣的首选方法。医生通过梭形切口完全切除痣组织,并扩大0.5-1mm范围以确保无残留,尤其适用于复合痣、皮内痣等深层病变。手术优势在于可同步进行病理检查,明确良恶性,同时通过分层缝合技术减少瘢痕。例如,面部痣切除后采用美容缝合,可使瘢痕长度仅略大于原痣直径,术后3-6个月逐渐淡化。

对于特殊位置的痣(如关节或五官周围),分次切除、皮瓣转移等技术可避免功能损伤。例如,直径超过1cm的巨痣可通过皮肤扩张器分阶段切除,既减少创面张力,又能保留皮肤弹性。但手术需注意瘢痕体质者的禁忌,术后需严格护理伤口,避免感染与紫外线暴露。

三、激光治疗:精准与便捷的祛痣技术

激光治疗适用于直径<3mm的表浅痣,通过二氧化碳激光或脉冲光选择性破坏黑色素颗粒。其原理是利用特定波长(如1064nm)的光能被色素吸收后转化为热能,气化痣细胞而不损伤周围组织。临床数据显示,约70%的小痣经1-2次激光即可清除,但复发率可达15%-30%,主要因无色痣细胞残留所致。

术后护理直接影响效果:创面需保持干燥3天,结痂期避免抠抓,并使用生长因子促进愈合。典型案例显示,激光点痣后若联合焕妍疤痕贴等医用硅胶产品,可有效减少色素沉着与凹陷。但需警惕反复激光刺激可能诱发痣细胞异常增生,因此同一部位治疗不超过3次,否则建议转为手术。

四、其他物理疗法与民间偏方的风险

冷冻与电灼法因可控性差已逐渐被淘汰。液氮冷冻通过低温破坏细胞,但易导致色素脱失或瘢痕增生;电灼法因高温碳化难以控制深度,复发率高达40%。而民间流传的醋、土豆片等偏方不仅无效,还可能因摩擦刺激增加恶变风险。例如,强酸类“点痣药水”可腐蚀表皮形成溃疡,甚至诱发基底细胞癌。

对比而言,正规医疗机构的物理治疗虽有一定局限性,但通过术前评估与术后病理仍优于非专业操作。例如,脂漏性角化症(老年斑)虽外观类似痣,但可通过碳酸气体激光安全去除,无需手术。

五、术后护理与疤痕管理的关键

所有祛痣方法均需重视术后护理。手术患者拆线前需防水贴保护伤口,每日用生理盐水清洁分泌物,并涂抹抗生素软膏。激光治疗后则需严格防晒,避免紫外线诱发色素沉着。研究显示,术后使用含硅酮成分的疤痕贴(如那复达)可抑制瘢痕增生,其机制是通过水合作用与机械压迫减少胶原过度沉积。

饮食管理同样重要:术后1个月内需忌口辛辣、酒精,增加维生素C摄入以促进胶原再生。一项针对200例切痣患者的随访显示,规范护理组瘢痕满意度达85%,而忽视护理组仅52%。

黑痣治疗需平衡医学安全与美学需求,手术与激光为核心手段,辅以个体化护理方案。未来研究方向可聚焦于微创技术(如射频消融)与生物材料的结合,以减少瘢痕形成。人工智能辅助的皮肤镜诊断系统有望提升恶变痣的早期识别率。建议患者选择正规医疗机构,避免盲目尝试非专业治疗,同时加强公众科普教育,消除对色素痣的过度焦虑,实现理性就医与科学管理。