在中国传统文化中,面部与身体的痣被赋予了超越生理特征的神秘意义。古人认为,痣是“上天垂相”,通过其位置、颜色与形态,可窥见个体的性格、运势甚至命运轨迹。随着现代科学与心理学的发展,这种观念逐渐演变为一种文化符号与心理暗示的复合体。本文从传统相学、科学解析、心理效应及社会意义四个维度,探讨女性痣相的象征内涵及其背后的逻辑体系。

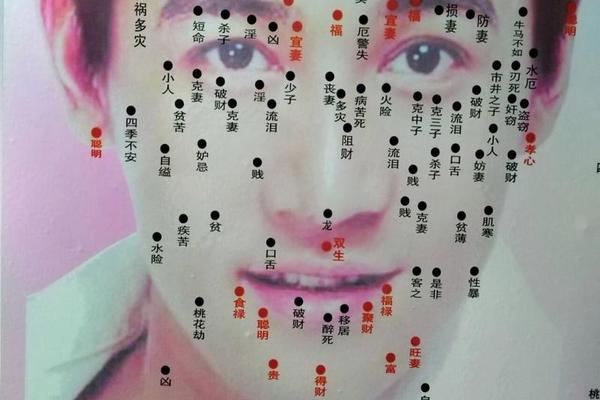

一、传统相学中的痣相密码

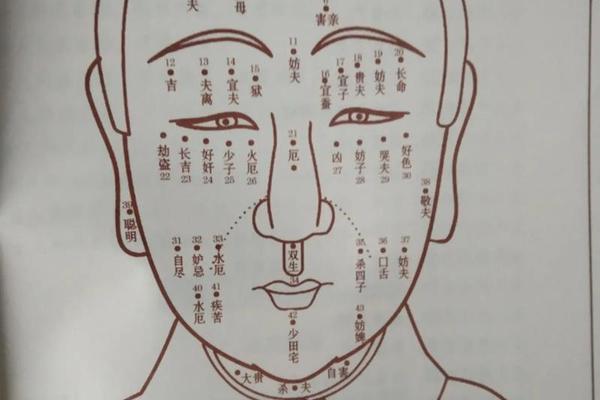

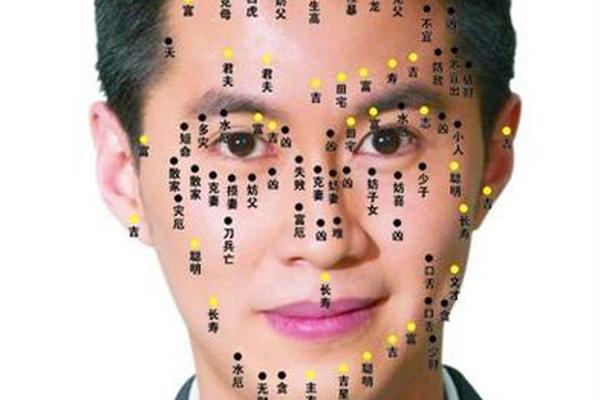

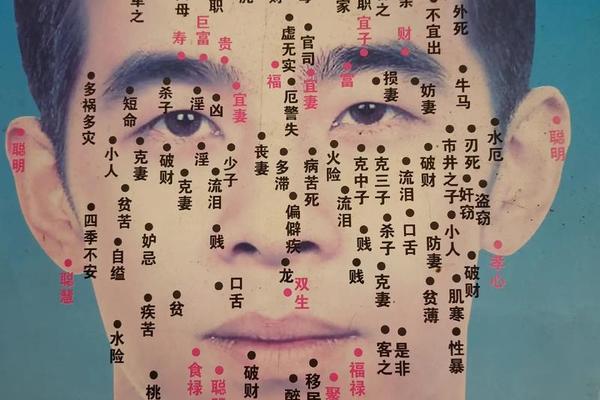

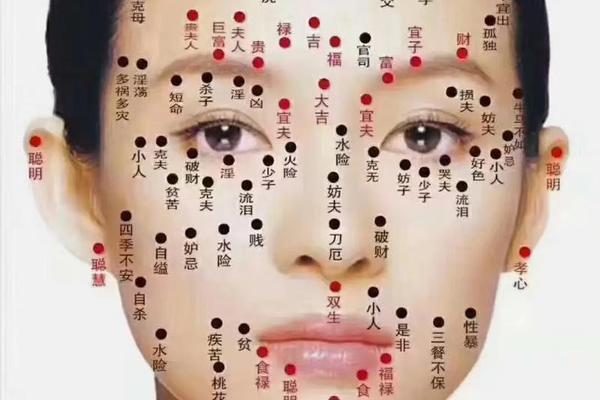

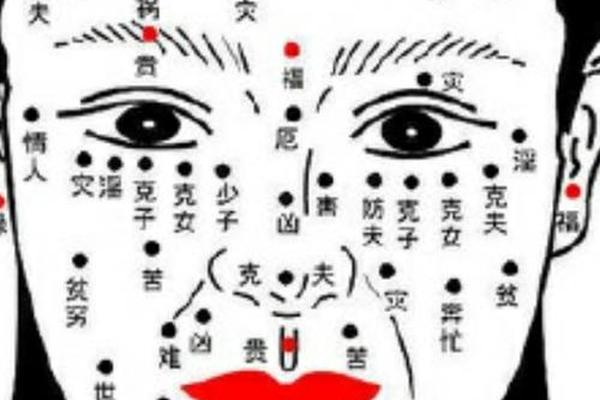

在面相学体系中,痣的位置与吉凶紧密关联。例如额头中央的痣被称为“天庭痣”,象征智慧与贵人运,而眼尾的“夫妻宫痣”则暗示情感波折。古代典籍《医宗金鉴》提出,痣是“气血凝滞”的产物,其形成与个体的先天禀赋及后天经历相关。例如眉中藏痣者多被解读为“眉里藏珠”,主财运亨通;而鼻翼痣则与财富积累能力挂钩,这类痣相常被赋予“财帛宫”的隐喻。

值得注意的是,传统相学对痣的评判存在辩证逻辑。同一位置的痣可能因形态差异呈现两极分化:如嘴唇痣若色泽红润为“口福痣”,象征人缘与食禄;若晦暗则易卷入是非。这种“吉凶并存”的特性,反映出古人通过痣相构建人生预警系统的意图,将生理特征转化为道德规训与行为指南。

二、科学视角下的痣相解构

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集,其形成受遗传、紫外线暴露及激素水平影响,与命运并无直接关联。例如孕期女性因雌激素变化可能新生痣点,这与传统文化中的“子女运”解释形成有趣对比。皮肤科领域提出的“ABCDE法则”(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)已成为判断痣良恶性的金标准,取代了相学中“黑如漆为吉”的经验论断。

从进化心理学角度看,人类对痣相的关注可能与面部识别机制相关。研究显示,面部特征标记(如痣)能增强记忆点,进而影响他人对其性格的主观判断。这种认知偏差使某些特定位置的痣被赋予“魅力标签”,如玛丽莲·梦露的嘴角痣成为性感符号,实则与个人成就无必然联系。

三、痣相文化的心理投射效应

痣相解释系统本质是一种心理锚定工具。心理学中的“自我实现预言”理论表明,当个体相信某颗痣代表好运时,其行为模式会无意识地向积极方向调整。例如自认有“贵人痣”的女性更敢于争取机会,这种自信反而提升了成功概率。反之,将痣视为“克夫相”可能引发焦虑,形成限制性信念。

社会人类学研究揭示,痣相观念的流行与个体对不确定性的掌控需求相关。在快速变迁的现代社会中,女性通过解读痣相获得“命运可预测”的心理慰藉,这种象征性控制能缓解生存焦虑。正如文化学者指出:“痣相学是用神秘主义语法书写的生存指南”。

四、当代社会的痣相意义重构

在性别平等思潮影响下,传统痣相学中“旺夫”“克妻”等概念受到挑战。现代女性更关注痣相与自我价值的关系,如颧骨痣从“权力争斗”象征转变为“领导力”标志,反映女性职业意识的觉醒。社交媒体上掀起的“美人痣”审美风潮,则将生理特征转化为个性表达工具,弱化了宿命论色彩。

医学美容的普及加速了痣相意义的流动性。激光去痣技术使个体能主动重塑“面相身份”,这种身体改造行为隐含对传统命理的反叛与重构。值得注意的是,年轻群体中出现“人造幸运痣”现象——通过纹身模拟吉痣形态,揭示出传统文化符号在现代语境下的创造性转化。

痣相文化作为跨越千年的认知体系,既承载着古人“观天察人”的智慧,也折射出现代人对自我命运的探索焦虑。科学视角消解了其神秘性,却未消弭其文化生命力——在医学理性与心理需求的张力中,痣相解释权正从相师转向个体。未来研究可深入探讨痣相认知的代际差异,或结合脑科学揭示面部标记对人际判断的神经机制。对于当代女性而言,理性认知痣的医学属性,创造性转化其文化符号价值,或许才是对待这颗“命运之点”的恰当姿态。