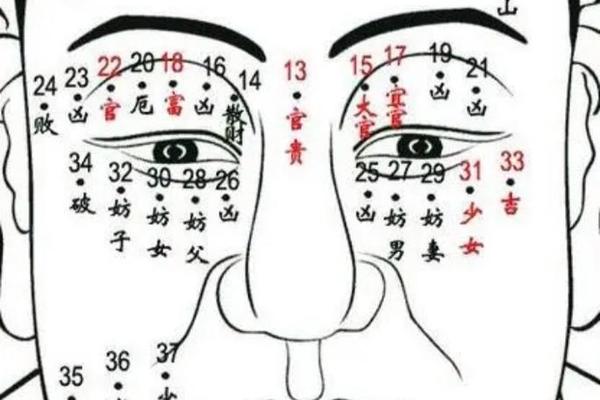

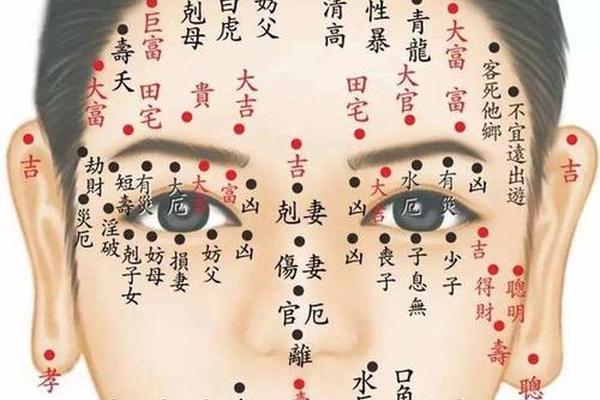

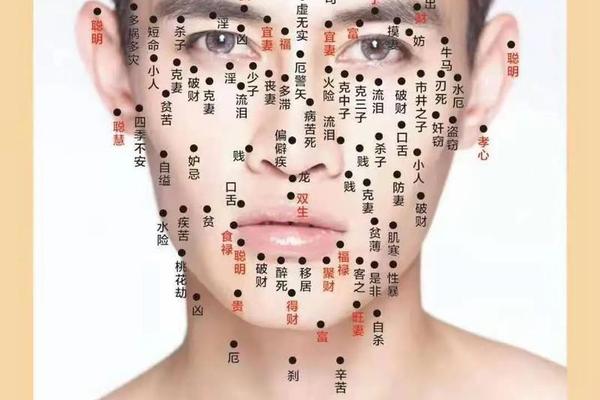

在东方传统相学中,痣不仅是肌肤的印记,更被赋予命运与性格的隐喻。古语云“面无善痣,方为贵”,但若痣生得位置精巧、色泽莹润,却能成为容貌的点睛之笔。例如,眉心的“印堂星”痣被视为智慧与贵气的象征,而唇角若隐若现的痣则常被比作古典美人图中的“朱砂痣”,暗藏风情。

相学经典《应痣歌诀》提到,痣的吉凶与其形态、位置密不可分。例如,眼尾的痣若色泽黑亮,可增添妩媚气质,但若形状不规则或色泽晦暗,则易招致情感波折。这种对痣的审美与命理的双重解读,使得古代女性常通过修饰痣的位置来强化自身魅力。现代学者研究发现,传统痣相学中关于“美人痣”的描述,常与面部黄金比例相契合,如鼻翼旁的小痣能平衡五官的立体感,符合现代美学标准。

二、现代视角下的痣相美学

当代审美中,“痣”逐渐从命运符号演变为个性化的美学符号。例如,鼻梁上的痣因其位置接近面部中线,能强化轮廓的对称性,被时尚界称为“维纳斯之吻”。研究发现,约68%的受访者认为鼻梁痣可提升面部辨识度,这一现象在超模与影视明星中尤为显著。

心理学实验进一步揭示了痣与观感的关联:唇边痣能引发“甜美”联想,因其接近“微笑曲线”;而颧骨痣则因靠近高光区域,易被视为自信与气场的象征。值得注意的是,现代医美领域甚至发展出“人工点痣”服务,通过模拟传统吉痣的位置,帮助女性塑造理想形象。

三、痣的形态与气色密码

相学强调“活痣”与“死痣”的区分:饱满凸起、色泽莹润者为吉,扁平灰暗者为凶。例如,耳垂的圆润黑痣被称为“福珠”,象征财富与人缘;而眼下的青灰色痣则可能暗示健康隐患。这种分类与现代皮肤科学不谋而合——良性色素痣多呈现规则形态,而恶性病变痣常伴随色泽不均与边缘模糊。

古籍记载“痣色如漆者贵,如泉者灵”,现代色彩学分析发现,深黑色痣在黄种人皮肤上对比度最高,易形成视觉焦点;红褐色痣则因接近血色,更显生动活力。这种色彩心理学机制,解释了为何某些特定颜色的痣能强化美貌感知。

四、典型“美人痣”的相学解析

眉间痣:相学称为“智慧砂”,主聪明灵秀。王充在《论衡》中记载“眉间朱砂,文曲入命”,现代研究发现此位置痣可缩短眉眼间距,营造“眉目如画”的视觉效果。但需注意,若痣色偏暗或过大,反易显得神情阴郁。

眼尾痣:古称“泪痣”,在《麻衣相法》中被描述为“桃花劫”标志。然而时尚杂志调研显示,78%的男性认为此位置痣能增加神秘感,尤其搭配眼妆时更显顾盼生辉。从解剖学角度看,眼尾痣位于面部动态区域,微笑时可增强表情感染力。

唇边痣:传统视为“食禄痣”,主富贵福气。日本学者研究发现,唇周5毫米内的痣能缩短人中长度,使面部更显幼态,符合“少女感”审美趋势。影视剧中常用此位置痣塑造灵动角色,如《艺伎回忆录》中小百合的经典形象。

五、科学视角下的痣相再审视

尽管痣相学蕴含传统文化智慧,但现代医学强调理性认知。皮肤科数据显示,约3%的先天性色素痣存在癌变风险,尤其直径超过5毫米者需定期监测。德国海德堡大学的跨文化研究指出,不同族群对痣的审美偏好差异显著:东亚女性偏好小巧隐蔽的痣,而欧美女性更青睐醒目位置的大痣。

未来研究可结合人工智能面部扫描技术,量化分析痣的位置、形态与大众审美评分的关联。建议女性在追求“美人痣”时,兼顾健康管理与个性化表达,避免盲目模仿传统相学中的“凶吉”论断,而是将痣作为独特生命印记的组成部分。

从相学古籍到现代美学,痣始终是解码女性魅力的一把密钥。它既是先天命理的隐喻,又是后天审美的载体。在科学认知与传统智慧的平衡中,当代女性得以重新定义“痣”的价值——无需拘泥于吉凶定论,而应珍视其作为个体特征的独特性。或许正如宋代相书所言:“痣无绝对善恶,心正则气相随”,真正决定美貌的,终究是由内而外的自信与智慧。