在中国传统相术文化中,《麻衣神相》作为一部集面相学之大成的经典著作,以精微的观察与系统的理论揭示了人体面部特征与命运吉凶的关联。其中,痣相学作为其重要分支,通过痣的形态、位置与色泽,映射出个体的健康、性格与运势变迁。尤其是“水厄痣”这一特殊痣相,因其与灾祸的紧密关联,成为相术研究中的焦点。本文将以《麻衣神相》原文为基础,结合现代解读,系统解析痣相的深层含义,并聚焦水厄痣的象征与应对。

一、痣相学的理论基础与分类体系

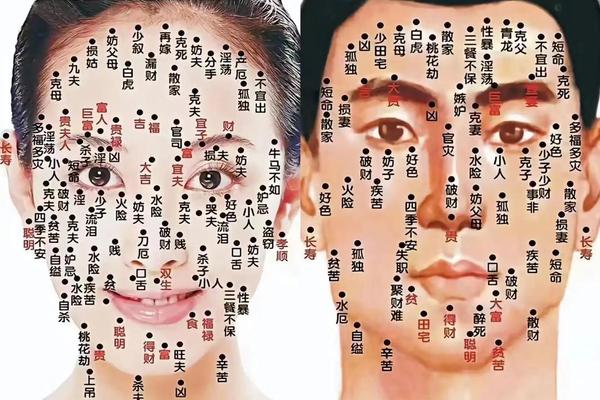

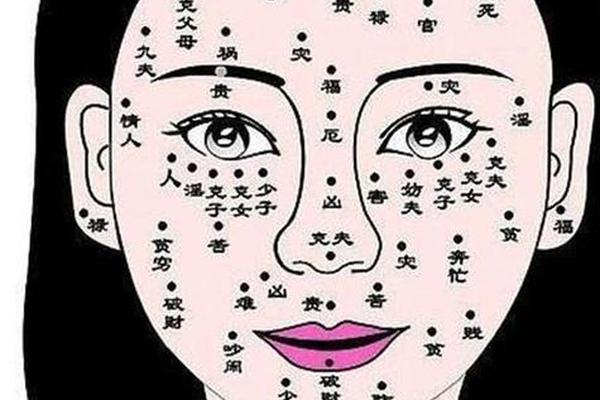

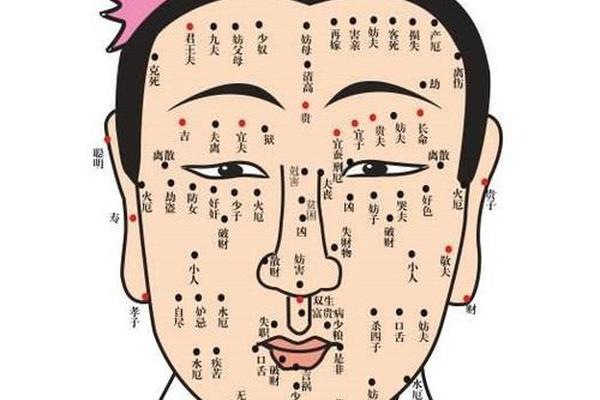

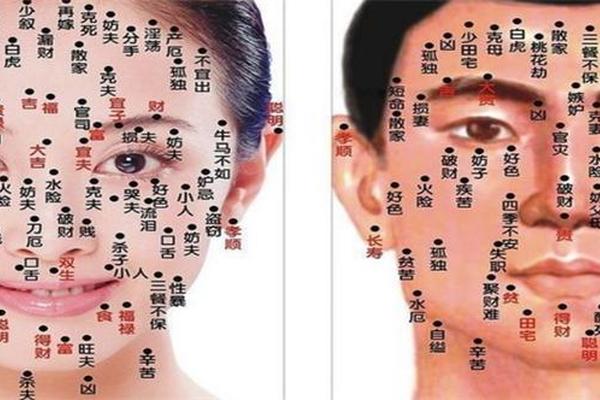

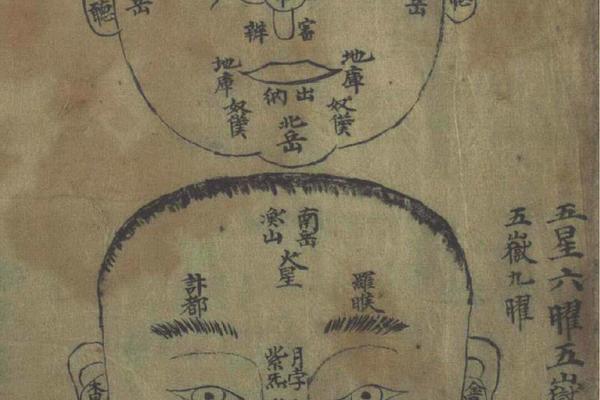

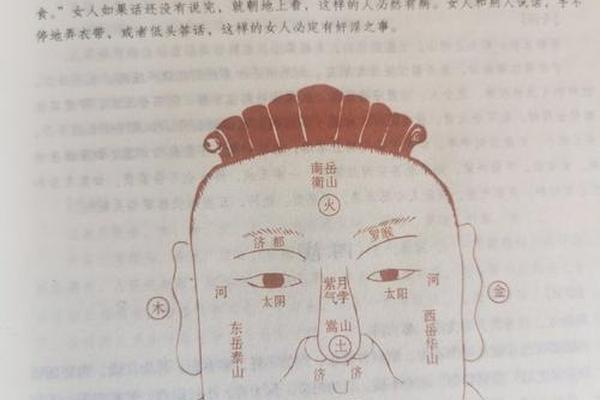

《麻衣神相》将人体面部划分为十二宫位与三停六府,痣的吉凶与其所处宫位密切相关。例如,“命宫”(印堂)的痣关联人生根本运势,而“财帛宫”(鼻头)的痣则影响财富积累。书中强调,痣的色泽与形态需综合判断:红痣主吉,黑痣多凶;凸起为活痣,平坦为隐痣。

从功能分类来看,痣相可分为“福痣”与“厄痣”。福痣如耳垂红痣象征长寿,嘴角痣预示食禄丰足;厄痣则如山根黑痣暗示健康隐患,奸门(眼尾)痣预示情感波折。这种分类不仅基于位置,还结合痣的纹理,如《麻衣神相》提到“悬针纹痣”主孤克,“横理痣”则主劳碌。由此可见,痣相体系融合了空间方位、五行生克与病理象征,构成了一套复杂的命运解码逻辑。

二、水厄痣的解析:位置、象征与化解

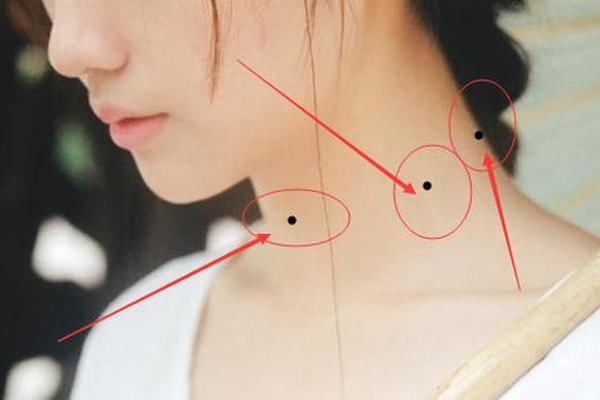

“水厄痣”在《麻衣神相》中被定义为预示与水相关灾祸的特殊痣相,其典型位置包括山根(鼻梁根部)、泪堂(眼下)及地阁(下巴)。例如,山根处若生黑痣,书中称“主水厄,易遭溺毙或肾水不足”;泪堂痣则因靠近“子女宫”,被认为可能影响后代健康或自身遭遇水患。

从象征层面,水厄痣的凶险性源于五行理论中的“水克火”。山根属心火之位,若被黑痣侵扰,则水火失衡,易引发循环系统疾病或意外。相学文献中记载,水厄痣若伴随“三位暗沉”或“人中平满”,其应验概率更高。针对此类痣相,《麻衣神相》提出“改运三法”:一是通过医美手段祛除凶痣;二是佩戴属火饰品(如红玉)以平衡五行;三是修德积善,以正气化解厄运。

三、痣相与健康、性格的交叉印证

现代医学研究发现,某些痣的位置与疾病存在潜在关联,这与《麻衣神相》的病理观不谋而合。例如,鼻梁痣(对应山根)可能与消化系统疾病相关,而医学统计显示,山根区域皮肤异常者患胃肠疾病的比例较高。再如,唇周痣易伴随内分泌紊乱,而相学中“口角痣主口舌”的论断,或可解释为激素波动导致情绪不稳。

性格方面,痣相学与心理学亦存在交叉点。例如,眉中痣被描述为“聪慧但孤傲”,心理学研究则发现,眉部神经密集区的痣可能增强面部表情张力,使人显得更为敏锐。《麻衣神相》指出“法令痣主权威”,而社会学调查显示,具有清晰法令纹且伴痣者,在领导岗位的比例显著高于常人。这些实证数据为传统痣相学提供了科学化阐释的可能性。

四、争议与反思:科学视角下的痣相学重构

尽管《麻衣神相》的痣相体系具有文化价值,但其宿命论色彩亦受质疑。现代遗传学证实,痣的生成主要受基因与紫外线影响,与“天命”无必然关联。例如,脚底痣被相学视为“压万民”的贵相,医学上却属黑色素瘤高发区,需优先切除。这种矛盾揭示了传统相术的局限性——过度强调象征意义而忽视生理本质。

痣相学的文化意义不容忽视。作为中国古代天人合一思想的具象化表达,它反映了先民对自然与身体的观察智慧。未来研究可尝试将痣相位置与中医经络学说结合,探索其作为亚健康预警信号的可行性;或通过大数据分析,验证特定痣相与职业倾向的统计学关联,从而构建更具实证性的新型相术模型。

结论

《麻衣神相》的痣相学体系,既是古人生命经验的凝练,也是中华文化对命运探索的独特注解。水厄痣等特殊痣相的解析,不仅揭示了传统医学与相术的交织,更启发现代研究者以跨学科视角重新审视这一文化遗产。未来,通过科学验证与文化阐释的双重路径,或可剥离其迷信外壳,提炼出更具普世价值的身心观测智慧。对于当代人而言,理性看待痣相,既是对传统文化的尊重,也是对自身命运的主动把握。