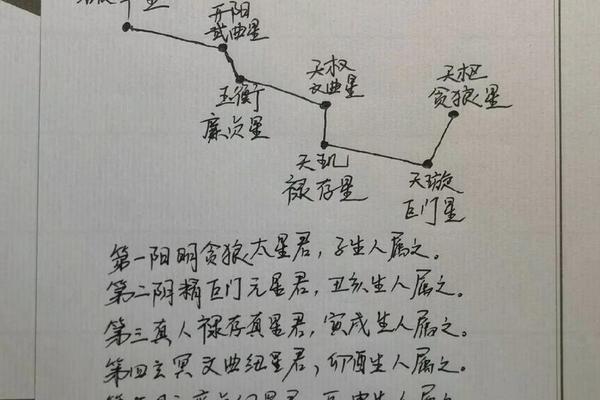

中国传统痣相学根植于阴阳五行学说,将人体视为宇宙的微观映射。古人认为,皮肤上的痣是“天垂象”的体现,其位置、形状、颜色均与个人命运、性格及健康息息相关。例如,《太清神鉴》中强调“阴阳赋形,天地造化”,认为痣的分布需结合气色、姿态等动态因素综合判断。这种理论不仅受到中医经络学说的影响,还与《周易》的“象数”思维紧密关联,如《人伦大统赋》将面部划分为不同区域,对应五行属性与人生境遇。

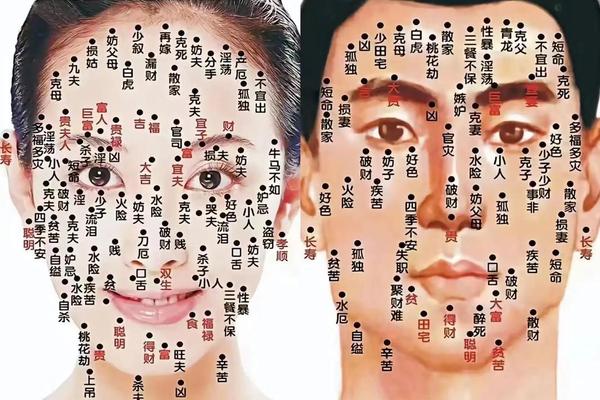

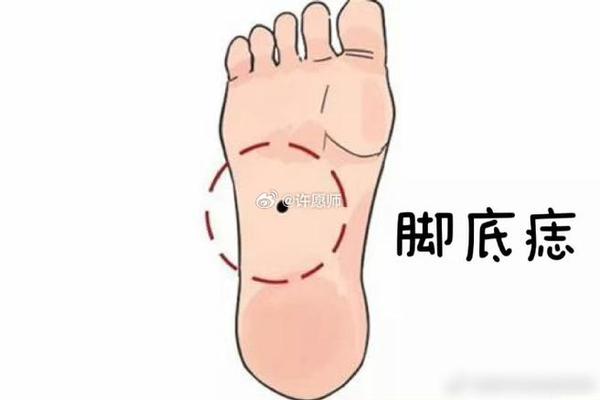

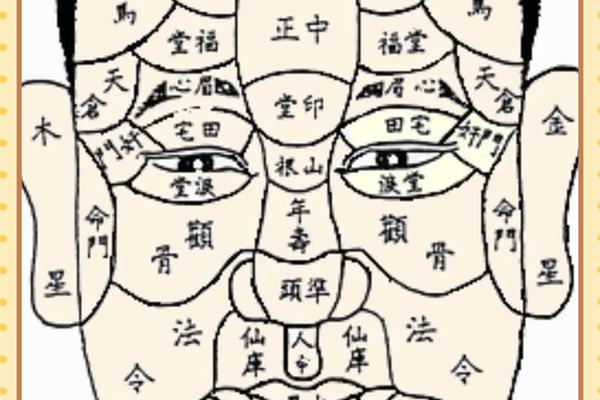

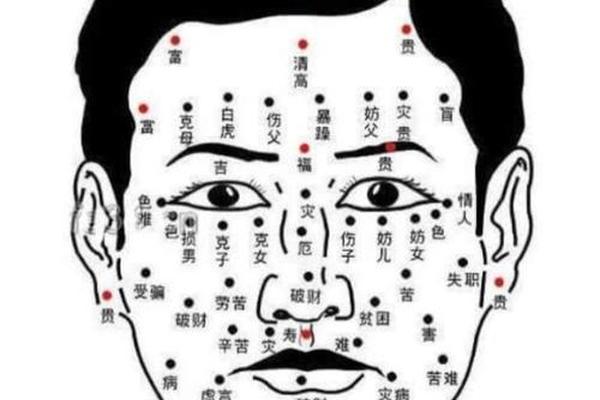

从实践角度看,痣相学发展出一套严密的判断原则。例如,红痣多主吉,黑痣多主凶;隐痣(如掌心、脚底)优于显痣(如面部显著处);圆润饱满的痣象征圆满,而形状不规则的痣则暗示坎坷。这种分类法在《玉管照神局》等典籍中进一步细化,形成“天庭痣”“山根痣”等术语,成为古代选拔人才、婚配择偶的重要参考。

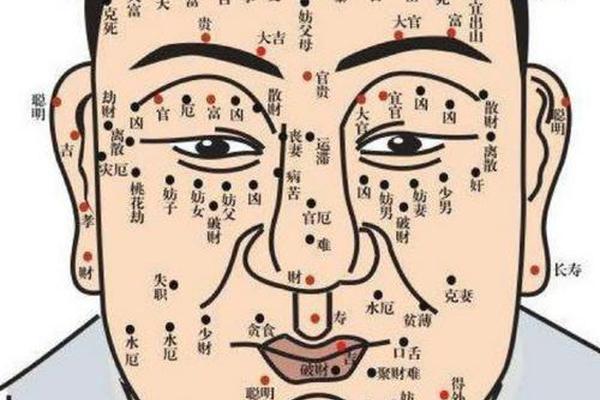

二、男性面部痣相解析

男性面部痣相尤其注重事业与家族运势的关联。以额头为例,中央红痣被视为“大吉”,象征智慧与领导力,历史上刘邦、朱元璋等帝王皆被记载有此类特征。而额头偏左的痣主理财能力,偏右则关联艺术天赋,这种区分体现了古代对“文治武功”不同发展路径的预判。

眉间与鼻梁的痣相则揭示性格与健康。眉间红痣者常被描述为“福气旺盛”,但若色泽暗淡,则可能预示情绪波动或家庭矛盾。鼻梁痣与肺部健康相关,若形状规整则象征精力充沛,反之则暗示呼吸系统隐患。值得注意的是,相学对“凶痣”的解读往往包含警示意义,如下巴痣若色泽灰暗,被认为需警惕晚年孤独,这或与古代家族观中对“子孙满堂”的重视有关。

三、痣相学的科学争议

现代医学视角下,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等因素影响,与命运无必然关联。例如,眼角痣可能被相学解读为“易遭欺骗”,但医学更关注其是否恶变为黑色素瘤。这种认知冲突在心理学领域得到新解:信奉“吉痣”者可能因积极心理暗示提升自信,而“凶痣”标签则可能诱发焦虑,形成“自我实现预言”。

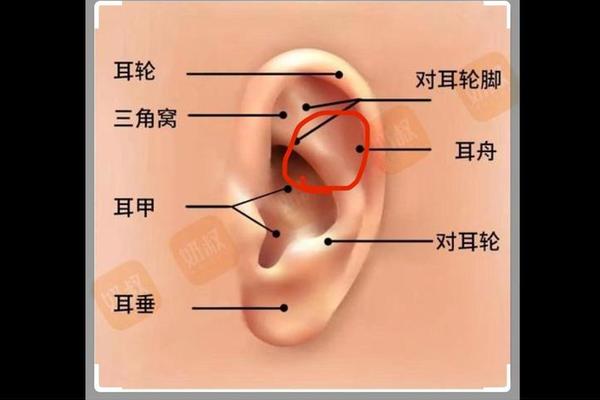

痣相学的文化价值不容忽视。它作为古代社会认知体系的一部分,反映了先民对生命规律的经验总结。如《月波洞中记》将耳后痣与亲子关系关联,或源于对家族遗传特征的观察。当代学者提出,痣相学中的“部位对应”原理,可能与中医“全息理论”存在暗合,值得跨学科探究。

四、痣相学的现代转化

在文化传承层面,痣相学融入民俗与艺术创作。古典文学常以“泪痣”“富贵痣”塑造人物,如《红楼梦》中黛玉的“眉间愁痣”,成为悲剧命运的隐喻符号。现代影视剧亦沿用这一传统,通过痣相强化角色特征,如《甄嬛传》中皇后额角的痣暗示其权谋性格。

从实用角度看,痣相学正经历娱乐化转型。网络上的“贵人痣测试”点击量超千万,虽无科学依据,却成为大众减压工具。部分美容机构将相学与医学结合,如建议眉头肉痣者尽早切除,既符合病理需求,又迎合“改运”心理。这种跨界应用提示我们:传统文化需在批判性继承中寻找与现代生活的契合点。

中国传统痣相学作为融合哲学、医学与民俗的独特体系,既包含古人“天人合一”的智慧,也掺杂历史局限性。当代研究应秉持科学态度,剥离其迷信成分,挖掘文化符号价值。例如,将“红痣主吉”等观念转化为色彩心理学研究,或从家族痣相图谱中分析遗传规律。未来或可借助AI技术,建立痣相数据库,探索其与性格特质的统计学关联,为这一古老学问注入现代学术活力。