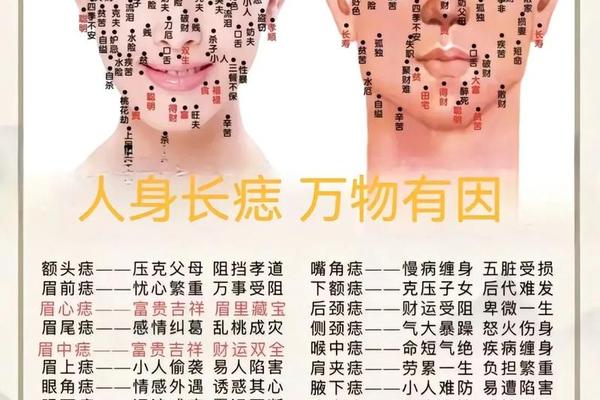

在中国传统相学体系中,痣相作为人体命运与性格的“隐秘标记”,承载着阴阳五行的哲学思想与天人感应的神秘关联。麻衣神相作为相术经典,不仅对面部、手足等显性部位的痣相有详尽阐述,更将目光投向人体私密之处,其中“痣”因其位置的独特性,成为相学研究中极具争议却又不可忽视的议题。这种将私密部位与命运相勾连的论述,既反映了古人“全息观”的认知方式,也揭示了相学文化中身体符号与价值的深层互动。

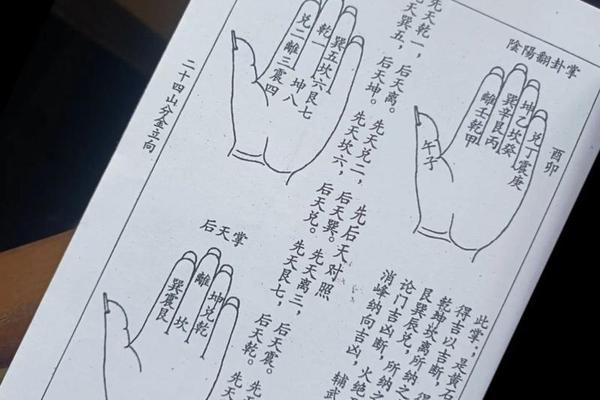

一、传统相学的理论根基

在麻衣神相的理论框架中,人体被视为宇宙的缩影,每一处肌肤纹理、痣点分布都与命理格局息息相关。《麻衣相法》强调“隐痣多吉,显痣多凶”的基本原则,作为“至阴至阳”交合之所,其痣相被认为暗藏个体生命能量与繁衍能力的密码。相书《太清神鉴》指出:“男子玉茎有痣,当辨其形色。朱红圆润者主贵,墨黑尖斜者主淫。”这种论断源于古代医学与相学的交融——中医认为任督二脉交汇于会阴,痣相颜色形态的变化暗示着气血运行状态,进而关联个体生命力与道德品性。

从五行学说解析,属“水”象,主智、主肾。若此处生红痣,象征水火既济,预示智慧通达且肾气充盈;而黑痣则代表水气壅滞,易致情欲失衡。这与敦煌相书残卷中“隐处黑子主吉凶各异”的记载形成呼应,说明痣的解读需结合整体气色与痣相特征综合判断。值得注意的是,相学传统中对痣的论述常与鼻相类比,如《相术秘要》所言:“茎痣如鼻痣,贵在藏而不露”,暗示私密部位的痣相更强调内在能量的平衡。

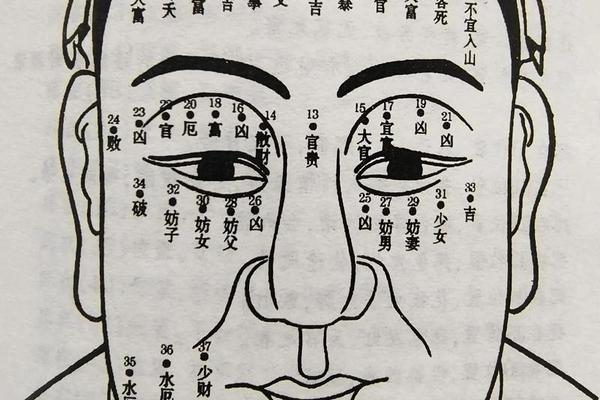

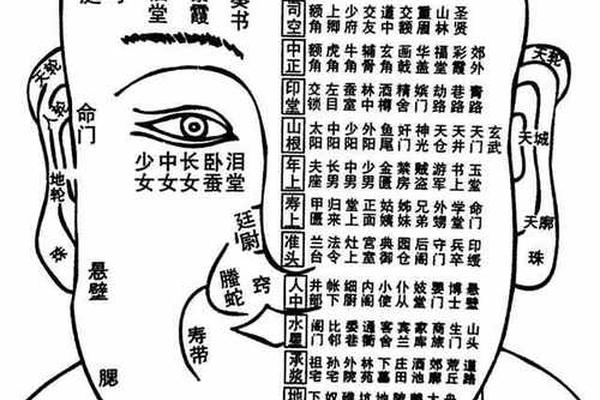

二、位置与形态的象征系统

痣的具体位置在相学中具有精细的象征分层。附近若生圆润红痣,相书谓之“龙珠”,主子孙显贵且性能力旺盛,明代相士袁珙曾记载某权贵“龟首现朱砂,得三子皆位列卿相”;而冠状沟处的黑痣则被称为“锁阳”,多解读为过盛易陷桃花劫。这种位置学说的形成,可能与古代生殖崇拜及宗法制度下对子嗣传承的重视密切相关。

痣的形态特征更是吉凶判定的核心。麻衣相法提出“五辨法则”:一辨色泽(红润为吉,晦暗为凶),二察凸凹(凸起主贵,凹陷主病),三观毛发(有毫者福泽深厚),四量大小(适中为佳,过大过小皆非吉兆),五审边界(边缘清晰者运稳,模糊者命舛)。例如《柳庄相法》记载某商贾“茎生赤痣大如豆,毛生三茎”,断其“中年得横财,然纵欲伤身”,后果然应验。这种将生理特征与命运轨迹直接对应的逻辑,体现了相学“以形观运”的思维模式。

三、争议与现代重审

痣相的阐释始终伴随着争议。清代相学大家陈钊在《相理衡真》中批判:“以阴私论命,有伤风化”,反映出主流文化对私密部位相学的排斥。这种矛盾源于儒家对身体话语的规训——公开讨论隐私部位既违背“身体发肤受之父母”的礼教,又可能引发对“相术窥淫”的道德质疑。但民间相师仍秘密传承此类知识,将其应用于择偶合婚、子嗣预测等场景,形成“公开禁忌与私下盛行”的文化悖论。

现代研究则尝试以跨学科视角解构传统论断。人类学家李孝悌指出,痣相的象征体系实际是“性权力的话语建构”,红痣代表宗法社会认可的生殖力,黑痣则隐喻被污名化的望。临床医学发现,色素痣多与内分泌变化相关,所谓“主贵”的红痣可能是毛细血管瘤,而“主淫”的黑痣或为黑色素沉积,这与古代相学的病理认知存在部分重合。这种科学解释虽消解了命运决定论,却揭示了相学观察中蕴含的早期医学经验。

四、文化比较与哲学反思

对比西方占星术中的生殖器象征,麻衣相学显现出独特的文化特质。古希腊相术将痣与战神玛尔斯关联,强调攻击性与征服欲;而中国相学更注重痣相与家族运势、道德修为的联结。这种差异折射出农耕文明对血脉延续的重视,以及“天人合一”思想对身体微观宇宙的诠释。道教内丹学派更将痣视为“炉鼎”修炼的关键标记,认为特定痣相者更易炼精化气,这种学说将相学从命理预测提升至身心修炼层面。

从哲学维度审视,痣相的阐释实践揭示了三个深层命题:一是“身体作为文本”的解读传统,二是隐秘与公开的认知边界博弈,三是经验观察与神秘主义的交织。正如法国哲学家福柯所言:“权力通过规训身体建立真理体系”,相学中对私密部位的符号化,实质是传统文化对身体控制权的另类表达。

麻衣神相对痣相的阐释,既是相学体系逻辑自洽的组成部分,也是传统文化对身体认知的特殊标本。其价值不在于预言的准确性,而在于为理解古代中国人的身体观、命运观与观提供了独特视角。当代研究应超越简单的迷信批判,转而关注其背后的文化编码机制:一方面通过医学、人类学方法验证传统经验的合理性,另一方面解析符号象征与社会结构的互动关系。未来可深入挖掘地方性相学文献中的私密部位论述,结合性别研究理论,揭示传统身体话语中的权力关系,这将为传统文化研究开辟新的学术生长点。