在东亚民俗文化中,人体痣相与命运吉凶的关联性已绵延千年。从《痣相大全》到现代网络占卜,关于"眉间痣主贵""耳垂痣聚财"等说法始终牵动着人们的焦虑与期待。当2023年某美妆博主因祛除"克夫痣"登上热搜,科学界与玄学界的争议再度被点燃:这些散布在皮肤上的色素沉积,究竟是命运密码还是医学现象?

一、民俗传统中的痣相体系

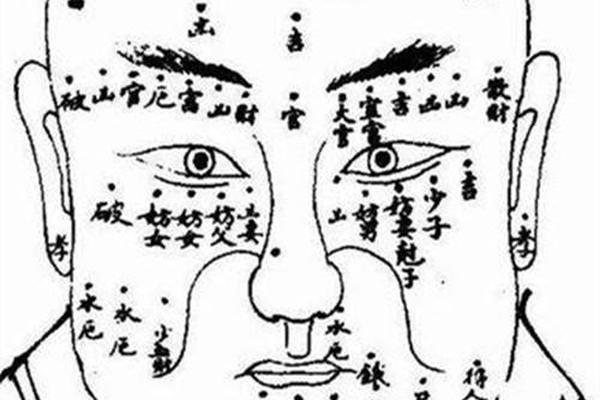

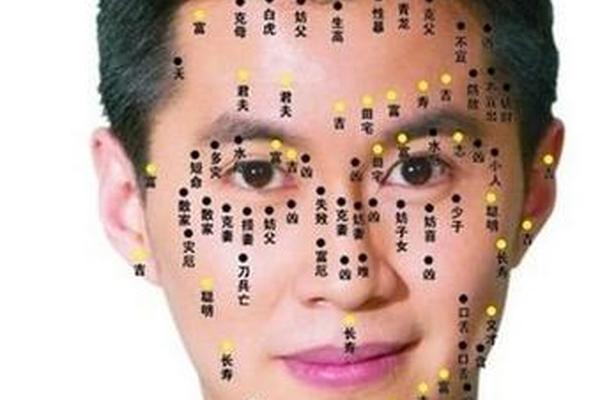

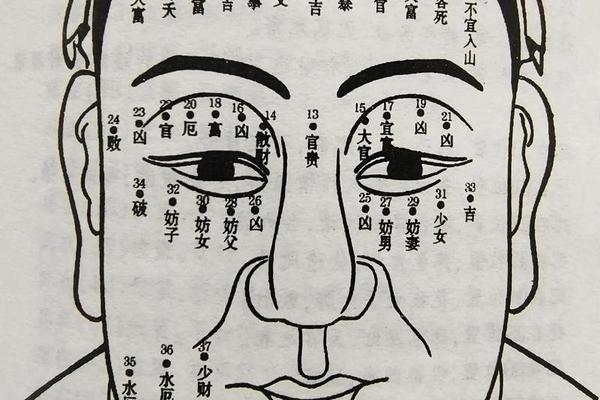

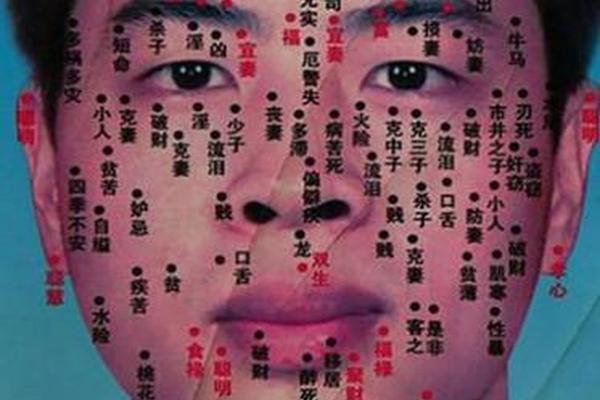

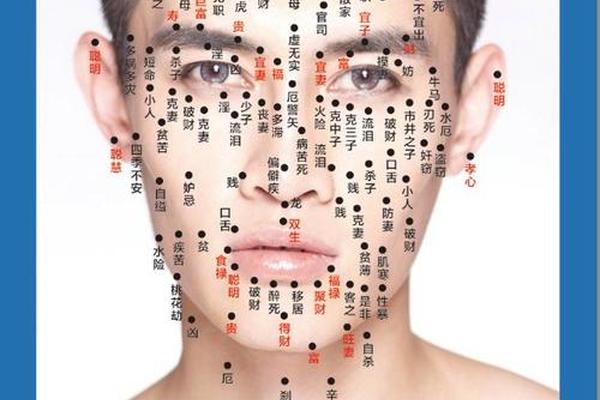

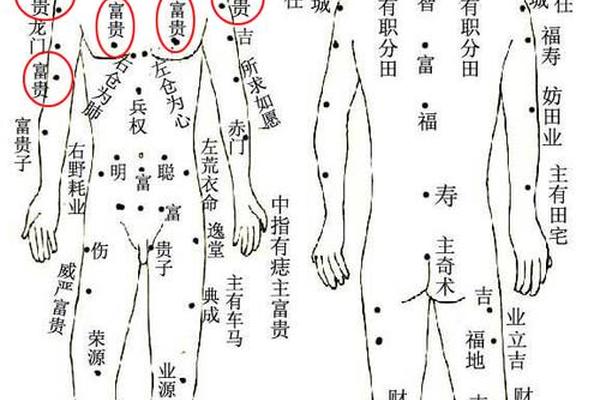

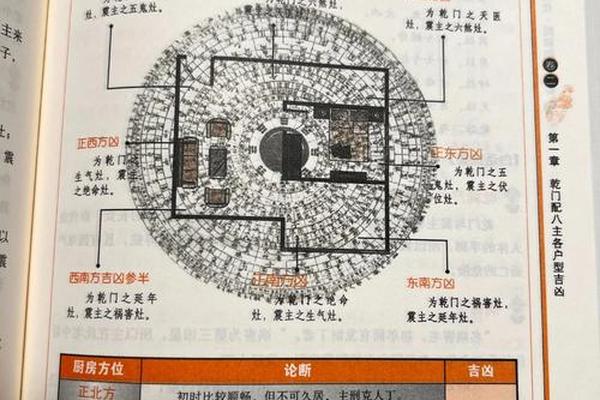

痣相学建立在天人感应与符号象征的认知框架下。古代相书《相理衡真》将人体比作山川大地,认为"善痣如秀木,恶痣似秽草",这种拟物化的思维衍生出复杂的吉凶判定系统。显痣与隐痣的二元划分,红痣主贵、黑痣主凶的色彩解读,乃至不同身体区位对应的"妨父""克妻""散财"等具体象征,共同构建起严密而矛盾的命理图谱。

这种体系在传播过程中呈现出明显的地域差异。中国传统文化强调"隐处多吉",认为腰部、腋下等私密部位的痣象征福泽,而日本相学却将锁骨附近的痣视为情劫标志。更值得关注的是现代商业对传统痣相的改造,某占星APP推出的"AI痣相诊断"将46处传统痣位扩充至128处,甚至创造出"元宇宙吉痣"等新概念,这种文化嬗变折射出当代人对命运解释权的争夺。

二、医学视角下的皮肤真相

现代皮肤医学揭开了痣的本质面纱——黑色素细胞在真皮层的良性聚集。美国皮肤病学会2024年统计显示,普通人平均携带15-40颗色素痣,其形态变化主要受紫外线照射、荷尔蒙波动及基因调控影响。所谓"红痣"实为血管痣,与命运吉凶毫无关联;"长毛妙痣"不过是毛囊与痣细胞共生的自然现象。

更关键的是,痣的某些特征变化可能预示健康风险。ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6毫米、演变迅速)作为黑色素瘤的筛查标准,与相书中"色泽晦暗主凶"的经验判断形成微妙呼应。但医学关注点在于细胞异变而非命运征兆,当某社交平台"痣相大师"将恶性黑色素瘤解读为"破财之兆"时,这种认知错位可能延误治疗时机。

三、心理学机制与社会镜像

认知心理学中的确认偏误(Confirmation Bias)为痣相信仰提供了生存土壤。当个体遭遇事业挫折时,会主动将"法令纹恶痣"的相学解释纳入归因体系,这种心理防御机制在压力情境下尤为显著。韩国延世大学2024年的实验显示,被告知"嘴角有财痣"的受试者在模拟投资实验中表现出更激进的风险偏好,暗示心理暗示对决策行为的实质影响。

社会学家则注意到痣相文化的阶层隐喻。明代相书特别强调"跪拜痣"的皇室专属性,而当代短视频平台中,"富贵痣"话题播放量在三四线城市高出北上广深187%,这种差异揭示出命运焦虑与资源获取能力的内在关联。更值得警惕的是,某些非法医美机构利用"凶痣转运"的话术进行营销,形成涉及数十亿元的地下产业链。

四、科学理性与文化包容的边界

在循证医学框架下,痣相学缺乏可重复验证性。德国马普研究所2023年的全基因组关联分析(GWAS)表明,痣的数量和位置与MBTPS2基因密切相关,但该基因座与性格特质、财富积累等指标无统计学关联。当相学主张"耳垂痣主长寿"时,流行病学研究却显示耳部痣与心血管疾病发病率呈负相关,这种相关性源于防晒行为差异而非神秘力量。

但文化人类学者提醒,完全否定痣相可能造成文化记忆断裂。日本"艺妓点痣"技艺、印度新娘的"吉祥痣"传统,都在特定文化语境中承载审美与仪式功能。关键在于建立科学的阐释框架——上海交通大学建立的"数字人文痣相数据库"尝试将2.3万例历史相学记录转化为民俗研究素材,这种跨学科路径或为传统文化提供新的生存空间。

站在生物医学与人文科学的交叉点,我们既要警惕"凶痣克亲"等伪科学话语的潜在危害,也应珍视痣相文化中蕴藏的社会心理研究价值。建议建立痣相信息的科学分级体系:将ABCDE法则等医学知识纳入公共健康教育,同时对民俗痣相进行文化遗产申报与管理。未来研究可深入探究"心理暗示-生理反应"的作用机制,或许能在神经科学层面揭示传统文化对现代人的特殊意义。皮肤上的微小斑点,终将在理性之光的照耀下,褪去神秘外衣,展现真实容颜。