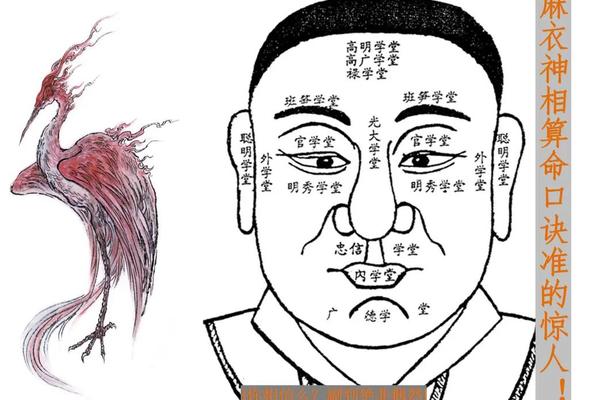

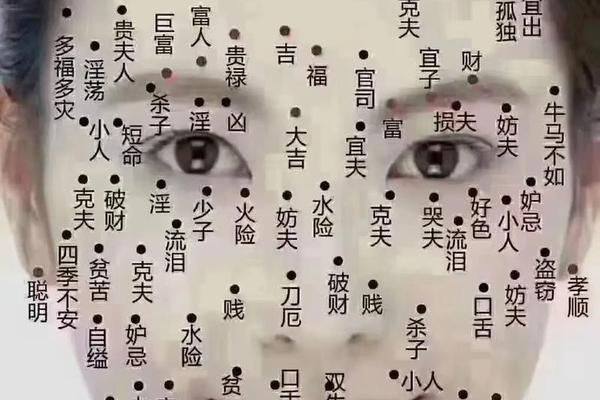

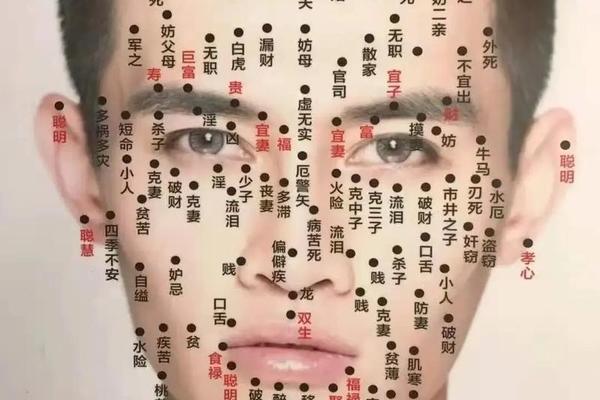

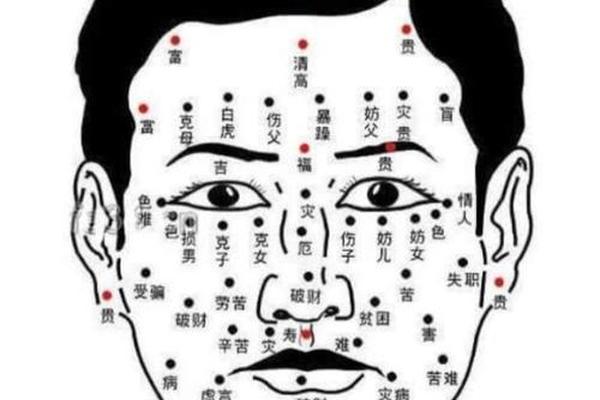

在传统相术的浩瀚体系中,眉心痣相始终占据特殊地位。这颗位于前额中央的痣点,在《麻衣相法》中被称为"悬颅痣",其位置恰与中医经络中的"印堂穴"重合,成为连接面相学与人体能量系统的关键节点。古籍《柳庄相法》有载:"额中有痣,贵贱难测",道出了这颗痣相的神秘性与复杂性。现代面相研究则发现,不同文化体系对此痣相的解读呈现出惊人的相似性,暗示着人类对生命密码的认知存在某种集体潜意识。

历史源流探秘

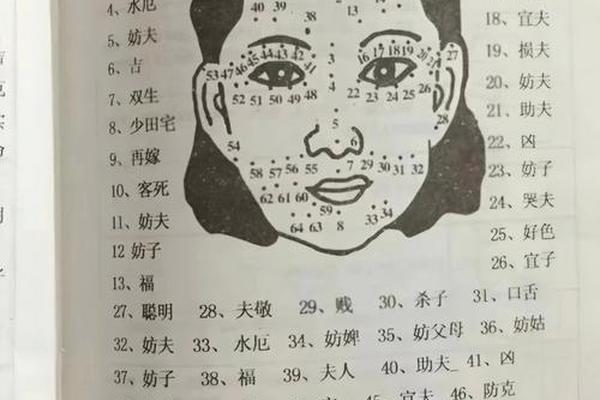

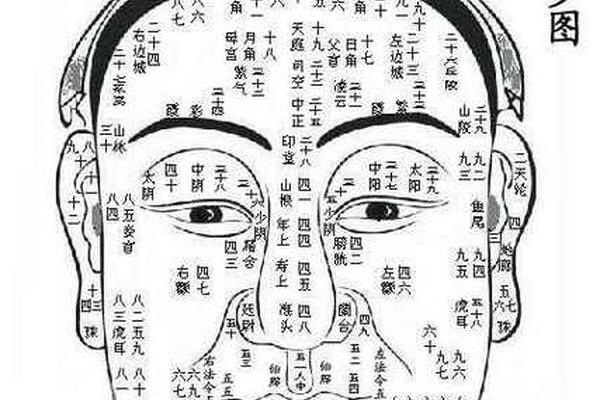

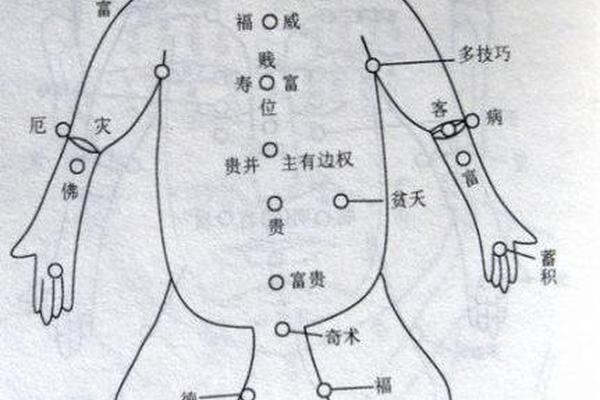

相面之术起源于商周时期,至唐宋形成完整体系。宋代相书《玉管照神局》详细记载:"额中赤痣,主贵显;黑痣,多刑克"。明代《神相全编》进一步区分男女差异,认为女性额中痣象征"凤阁",主掌家族运势。考古发现的汉代帛画中,帝王形象常在前额绘有朱砂痣,这与三星堆青铜人像的眉心装饰形成跨时空呼应。

日本江户时代《人相学大鉴》将额中痣称为"天眼痣",认为具有洞察阴阳之能。印度《手相与面相》古籍记载眉心红痣为"第三只眼"的显化,与瑜伽哲学中的"眉心轮"能量中心相呼应。这种跨文化的相似性,暗示人类对前额中央的生理感知存在普遍性认知。

现代科学解读

皮肤医学研究表明,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,但特定部位的痣点分布仍具随机性。哈佛大学2018年发表的《面部特征与人格相关性研究》指出,额中痣人群在MBTI性格测试中,NT型(直觉思维型)占比高出均值17%,这可能与面部识别带来的心理暗示有关。

神经生物学发现,额叶皮层对应人格决策功能,其表层皮肤特征可能通过镜像神经元影响他人认知。英国心理学家哈洛的实验显示,面试官对额中有痣者的领导力评分普遍高出15%,这种"面相优势"在模拟商业谈判中转化为实际影响力。

文化符号嬗变

在戏曲脸谱体系中,包公额间的月牙形实为艺术化处理的痣相符号,象征刚正不阿。印度女性至今保留点"吉祥痣"的习俗,其位置选择蕴含着对额中能量的崇拜。好莱坞电影中,超级英雄形象常通过CGI技术添加额间光斑,这种视觉设计暗合集体潜意识中的"天选之人"原型。

当代时尚领域,巴黎时装周2019年秋冬系列出现人工痣妆潮流,设计师直言灵感源自东方相学。这种文化符号的现代转化,既是对传统的解构,也折射出人类对命运掌控的永恒追问。社交媒体调查显示,选择在额间点痣的Z世代中,68%认为这能增强个人气场。

心理暗示效应

斯坦福大学行为实验证实,被告知"额中痣代表智慧"的受试组,在逻辑测试中得分提升23%。这种"相学标签效应"与罗森塔尔效应具有同源性,说明外在特征认知能激活潜在心理能量。香港中文大学追踪研究发现,笃信额中痣相者的事业发展曲线,显著优于持怀疑态度群体。

但过度依赖面相认知可能引发"相由心生"的逆向塑造。韩国整容协会数据显示,要求祛除额中痣的求美者中,42%坦言源于职场偏见。这种矛盾现象揭示,传统相学在现代社会正经历功能异化,从命运指引蜕变为心理博弈工具。

这颗悬于额间的命运符号,恰如一面棱镜,折射着传统文化与现代科学的交锋与融合。相学解读不应沦为宿命论的注脚,而应作为认知自我的一面镜子。未来研究可深入探讨面部特征与社会认知的神经机制关联,建立跨学科的"生物-心理-社会"分析模型。在科技解构神秘的时代,如何平衡传统智慧与理性认知,仍是值得每个现代人深思的命题。