在传统文化与医学科学的交汇处,“痣相有云”常被赋予命运与健康的隐喻,而现代人对于面部瑕疵的审美焦虑,则催生出“点痣祛斑”这一兼具美学与医学意义的行为。雀斑作为色素沉积的常见形态,常与黑痣混杂讨论,但两者在病理机制与治疗路径上存在本质差异。本文将从传统面相学、现代医学技术、治疗风险与心理预期等多维度切入,探讨“以痣点斑”的可行性,并解析科学祛斑的底层逻辑。

传统痣相学的现代解读

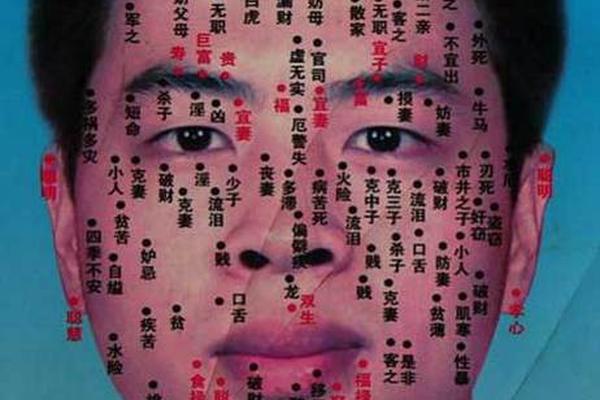

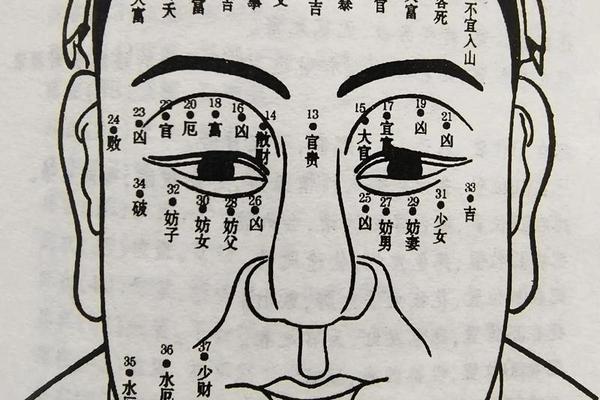

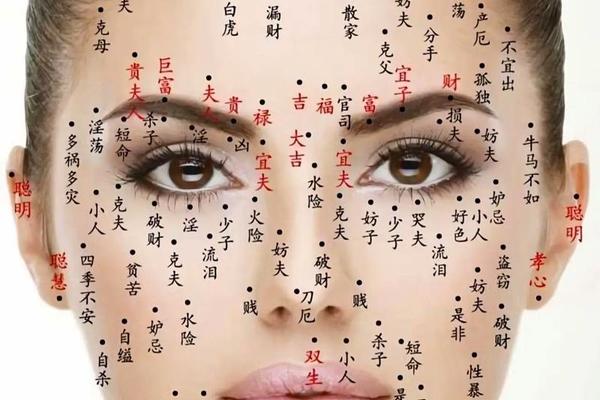

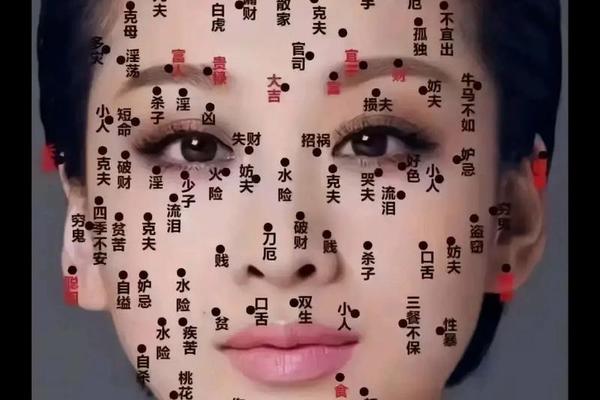

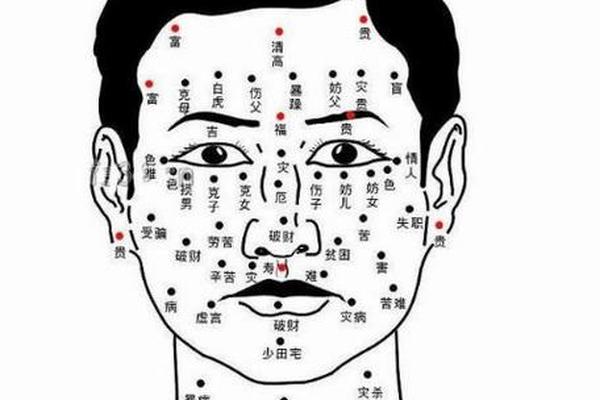

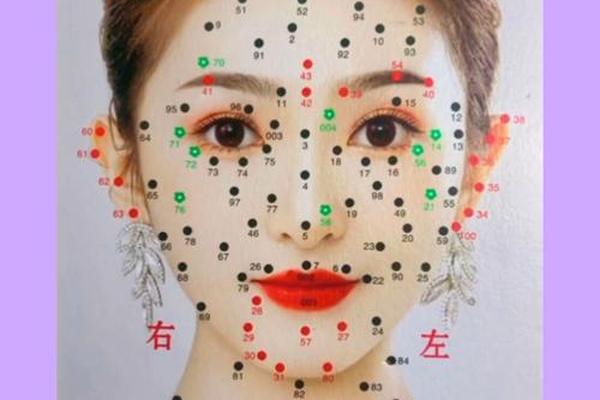

古籍《释名》将痣视作人体“天象图”,认为痣的位置对应脏腑机能与命运轨迹。例如颧骨痣象征权力,眉间痣寓意智慧,这种关联性虽缺乏实证依据,却反映了古人对体表标记的系统性观察。在面相学体系中,雀斑因呈现散点分布,常被归类为“隐痣”,其象征意义弱于凸起黑痣,但民间仍存在“斑主散财”“痣定福祸”等说法。

值得注意的是,传统点痣多使用艾灸、草药腐蚀等物理化学手段,其目的并非单纯追求容貌改善,而是试图通过改变“痣相”调整运势。这种思维模式与当代以医学美容为导向的点痣行为存在本质差异。现代医学研究已证实,雀斑的形成与遗传、紫外线暴露密切相关,而黑痣则是黑色素细胞聚集的结果,两者在组织学层面并不等同。

医学祛斑技术的科学路径

当代点痣技术主要分为激光、冷冻、手术切除等五类。针对雀斑,激光疗法因其精准性成为首选:Q开关激光通过纳秒级脉冲击碎黑色素颗粒,皮秒激光则利用光机械效应减少热损伤,临床数据显示,532nm与755nm波长对表皮层色素清除率可达62.5%-82%。而传统药水点痣(如三氮碳酸溶液)因深度不可控,易导致色素沉着或疤痕增生,逐渐被正规医疗机构淘汰。

对于真皮层色素沉积,需采用二氧化碳超脉冲激光分层处理。例如直径0.3-0.5mm的复合痣,需配合利多卡因局部,通过调整光斑直径(1-4mm)与能量密度(0.4-7J/cm²)实现定制化治疗。值得注意的是,雀斑样痣与黄褐斑存在并发风险,术前皮肤检测可避免误诊导致的术后色沉。

治疗风险与长期管理

点痣术后护理直接影响愈后效果。医学研究证实,创面结痂期(7-14天)需严格防晒,紫外线暴露会使酪氨酸酶活性提升3倍,导致色素回流。临床案例显示,不当使用保湿敷料(如赛肤润)可能引发脂肪粒,而过度敷贴医美面膜会使角质层水合过度,诱发接触性皮炎。理想护理应包括:术后72小时生物敷料封闭、3周内物理防晒、配合氨甲环酸等抑制黑色素合成。

复发率与治疗次数呈负相关。统计表明,直径<2mm的雀斑经1-3次激光治疗清除率可达85%,但深部色素痣需警惕残留细胞恶变可能。美国皮肤病学会建议,直径>6mm或边界模糊的色素病变应优先手术切除并送病理检测,而非单纯激光处理。

科学认知与传统观念的平衡

从医学视角,“以痣点斑”存在概念混淆风险。雀斑作为表浅色素沉积,可通过光电手段安全清除;而真皮痣涉及黑色素细胞增殖,盲目点除可能掩盖恶性病变信号。心理学研究显示,患者对“无瑕肌肤”的追求常受社交媒体影响,过度治疗反而导致皮肤屏障受损,形成“治疗-敏感-再治疗”的恶性循环。

未来研究方向应聚焦于两点:一是开发非侵入式皮肤镜AI诊断系统,通过卷积神经网络区分良性雀斑与早期黑色素瘤;二是探索表观遗传调控技术,从基因表达层面抑制酪氨酸酶活性,实现“预防性祛斑”。对于传统文化中的痣相学说,可结合人类学研究方法,解析其社会心理功能,而非简单归类为“迷信”。

点痣祛斑的本质是医学技术对皮肤问题的精准干预,而非命运轨迹的强行改写。雀斑治疗需遵循“个体化评估-分层处理-动态监测”的科学路径,在尊重皮肤生理机制的基础上追求美学改良。当传统文化符号与现代医学实践相遇,我们既要警惕“以形害质”的过度治疗,也要承认审美需求的人文价值——毕竟,对美好容颜的向往,本就是人类文明的永恒命题。