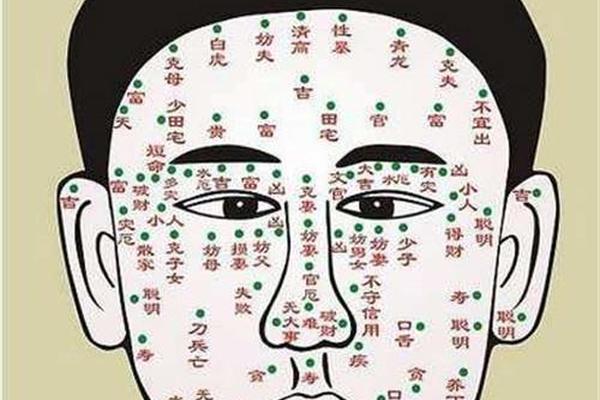

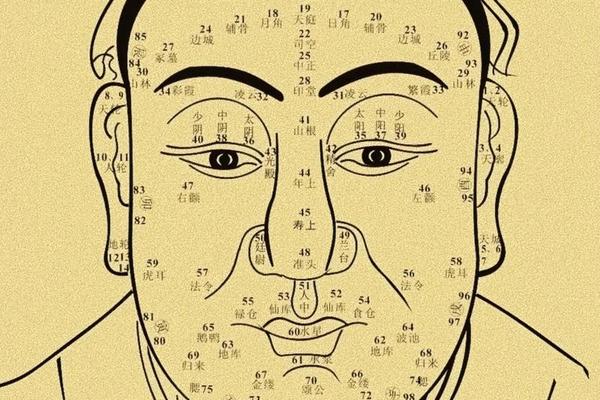

痣相学作为中国传统文化的一部分,在民间流传甚广,但其科学性和可信度一直存在争议。结合要求中的多角度分析,以下从科学、文化、心理学和医学等方面进行综合解读:

一、科学视角:缺乏实证依据

1. 医学解释

从现代医学角度看,痣是皮肤黑色素细胞堆积形成的自然现象,与遗传、紫外线暴露等因素相关,而非命运或性格的标记。医学界关注的是痣的健康风险(如黑色素瘤),而非其象征意义。例如,痣的大小、颜色变化若伴随不规则边缘或出血,需及时就医检查,但此类变化与“吉凶”无关。

2. 统计学与逻辑矛盾

痣相学中关于“吉痣”与“恶痣”的分类(如颜色鲜亮为吉、晦暗为凶)缺乏科学验证。例如,网页6提到“黑如漆、赤如朱”为吉痣,但医学上仅关注痣的病理特征。痣的位置分布与人生际遇的关联性无法通过统计学验证,更多是主观联想。

二、文化视角:传统信仰与心理安慰

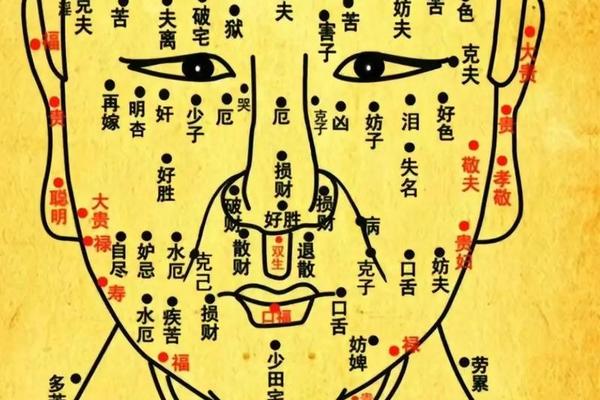

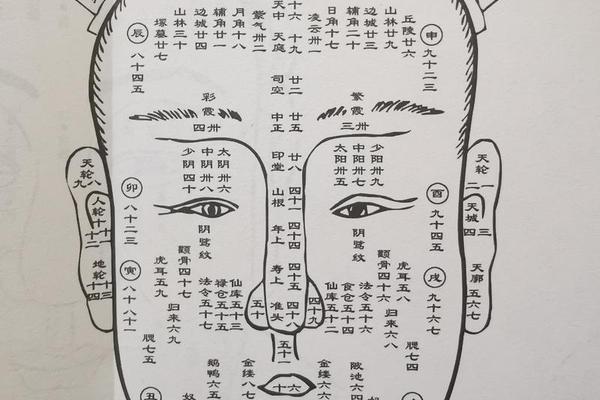

1. 历史渊源与民俗意义

痣相学源自古代相术,与中医理论、《周易》等结合,反映了“天人合一”的哲学思想。例如,额头痣象征智慧,下巴痣关联晚年运势等说法,是古人通过观察人体与自然关系形成的经验总结。

2. 心理暗示与巴纳姆效应

心理学中的“巴纳姆效应”解释了痣相学的部分吸引力——模糊的吉凶描述(如“额头痣主事业”)容易让人产生自我认同。心理暗示可能通过影响行为间接改变结果。例如,被告知某痣代表“富贵”的人可能更积极进取,从而提升成功概率。

三、医学警示:关注健康而非命运

1. 痣的健康风险

医学界明确反对通过痣相预测命运,但强调对痣的医学观察。例如:

某些位置(如足底、腰部)的痣因频繁摩擦可能增加恶变风险,建议预防性切除。

2. 长寿与痣的误解

有研究称痣多者端粒较长(可能与长寿相关),但该结论仅反映生物学特征,与“吉凶”无关,且需更多研究验证。

四、现代社会中的矛盾与融合

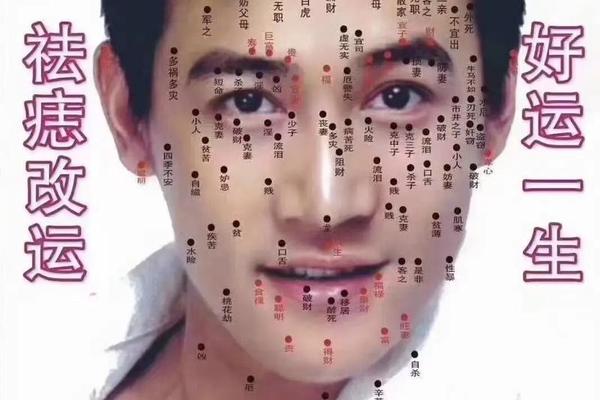

1. 文化传承与商业噱头

尽管科学否定痣相的预测功能,但其在传统文化、民俗节庆中仍有留存。例如,部分商家利用痣相学作为营销手段(如“改运点痣”),但其本质是商业包装,缺乏科学支持。

2. 理性态度与实用价值

五、如何看待痣相学?

1. 不可迷信:痣相学的吉凶论断无科学依据,过度依赖可能忽视现实努力或导致焦虑。

2. 关注健康:重视痣的医学特征,定期检查异常变化。

3. 文化尊重:将其视为民俗文化的一部分,而非命运指南。

4. 心理调节:若通过痣相获得正向激励(如增强自信),可作为辅助工具,但需保持理性。

痣相学的价值更多体现在文化和心理层面,而非科学预测。对待命运与人生,理性行动和科学态度才是关键。