痣的去除时机并非一概而论,需综合生理发育、心理需求与医学风险三大维度考量。从生理角度而言,婴幼儿皮肤娇嫩且修复能力强,但痣的形态可能随年龄变化。例如,部分先天痣在儿童期会逐渐扩大或凸起,需警惕恶变风险。临床研究表明,10-18岁是相对适宜的处理窗口期,此时痣的形态趋于稳定,且皮肤代谢能力较强,术后恢复更易达到理想效果。

对于存在摩擦风险的痣(如足底、手掌部位),或直径超过5mm的色素痣,医学界普遍建议尽早手术切除。一项针对儿童患者的追踪研究发现,未及时处理的摩擦部位痣中,约7%在青春期出现异常增生。而对于普通色素痣,若不存在外观或健康隐患,可延至18岁后处理,此时身体发育成熟,对和术后护理的耐受性更佳。

二、心理需求与外观干预的平衡

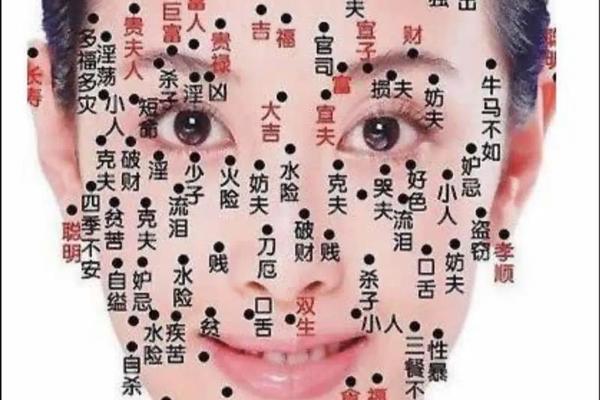

儿童对容貌的认知从5-6岁开始萌芽,至青春期达到高峰。研究发现,面部明显痣体可能引发同伴歧视,导致自卑心理。例如某案例中,7岁学童因面部黑痣被取外号,产生社交回避行为,经早期切除后心理状态显著改善。这类情况需优先考虑心理干预需求,而非单纯遵循年龄标准。

然而过早干预亦存在风险。3岁以下儿童因配合度低,可能因术中哭闹影响操作精度,增加留疤概率。建议家长结合儿童心理成熟度,选择寒暑假等时间窗口,并提前进行心理疏导。临床数据显示,8岁以上儿童在术前模拟训练后,配合度可提升60%以上。

三、医学风险与处理方式选择

痣的生物学特性直接影响处理策略。普通色素痣的恶变率仅为0.03%,但特殊类型如皮脂腺痣恶变风险高达10%。皮肤科专家强调,对于短期内增大、边界模糊或颜色不均的痣,无论年龄均需立即处理。某三甲医院数据显示,青少年黑色素瘤病例中,83%曾有激光点痣史,凸显不当处理的危险性。

手术切除仍是金标准,其彻底性远超激光。激光点痣虽创伤小,但可能残留深层痣细胞,复发率高达25%。对于儿童患者,推荐采用改良的梭形切除法,切口长度仅为痣体直径的1.2倍,结合皮内缝合技术,可使疤痕隐蔽度提升40%。

四、术后护理与长期管理

术后护理质量直接影响愈后效果。研究发现,儿童创面愈合速度比成人快30%,但疤痕增生风险也更高。建议分阶段护理:术后72小时使用医用硅酮凝胶抑制纤维母细胞过度增殖,脱痂后改用儿童专用祛疤膏,其低敏配方可将色素沉着率从18%降至5%。

防晒管理需持续6-12个月,紫外线照射会使疤痕色素沉淀风险增加3倍。饮食方面需控制维生素E摄入,过量可能刺激胶原过度合成。追踪数据显示,严格执行术后护理规范的儿童,疤痕满意度达92%,而未规范护理组仅为67%。

总结与建议

痣相处理时机的选择需建立多维度评估体系:生理层面关注皮肤发育状态,心理层面考量儿童认知发展,医学层面严格评估恶变风险。建议建立“3+3”决策模型——观察3个月记录变化趋势,联合皮肤科、心理科、整形科3个专科会诊。未来研究可深入探索儿童皮肤再生机制,开发靶向抑制疤痕形成的生物材料,同时需加强公众教育,纠正“药水点痣”等危险行为。最终目标是在最小化健康风险的帮助儿童建立积极的身心发展环境。