在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤上的自然印记,更被赋予了丰富的命运隐喻。其中,“兵之痣”与“军之痣”作为军事命理的独特符号,承载着古人对战争、职业与个人气质的深刻解读。这些痣相学说既包含对刀兵之灾的警示,也暗含对军事天赋的推崇,甚至与面部其他区域的痣相形成复杂的象征网络。本文将从概念辨析、文化隐喻、科学视角等维度,探讨其背后交织的玄学逻辑与人文意涵。

一、概念溯源:从刀兵之灾到天命象征

“兵之痣”在相术中具有双重解读:一方面指流年运势中的刀兵之灾,另一方面则暗示适合从事职业的先天命格。其核心在于“兵”字的双关性——既象征兵器与冲突,也代表军事职业群体。相书典籍记载,此类痣相多生于显处(如面部),颜色以青黑为凶,赤红为吉。若痣形圆润且色泽明亮,则可能化凶为吉,转化为职业发展的助力。

“军之痣”则更强调天赋属性,传统认为这类对称分布的胎记或痣点,暗示着卓越的军事才能与统帅气质。三国刘禅、清代名将等历史人物常被附会此类传说,痣相位置多集中于额角、颊骨等面部高位,象征智谋与威严。值得注意的是,文艺作品中常将战伤瘢痕称作“军之痣”,这种后天形成的“活痣”与先天痣相形成命运的双重注解——前者是浴血奋战的勋章,后者则是天命所归的印记。

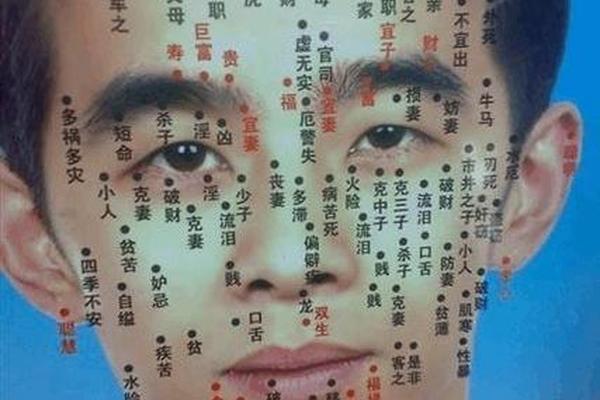

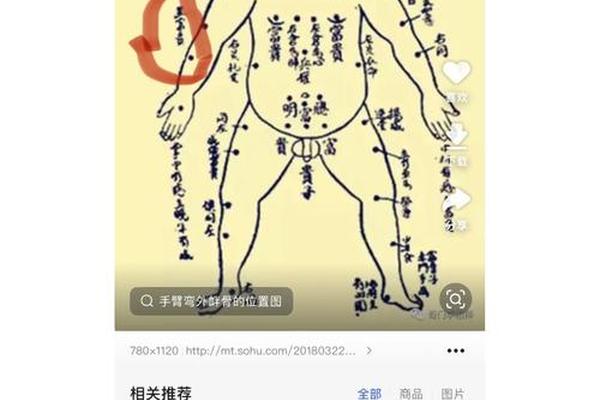

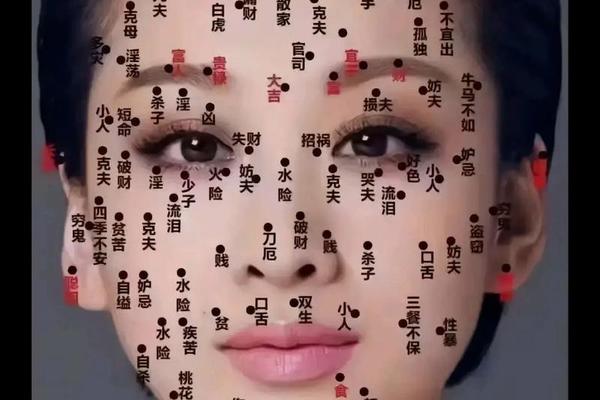

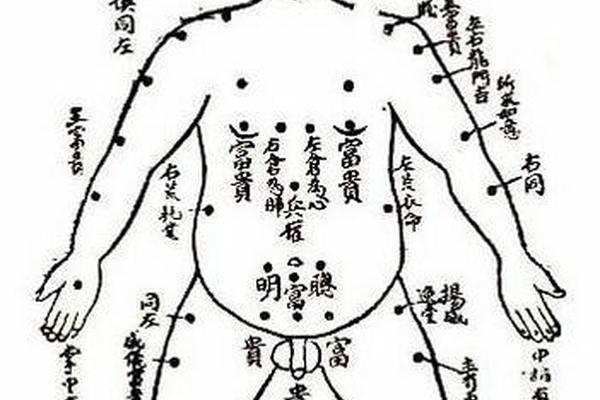

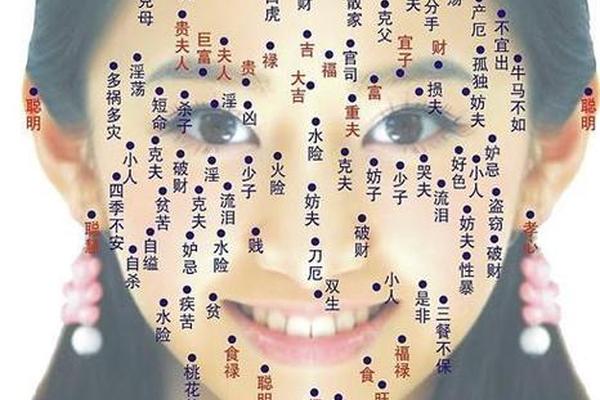

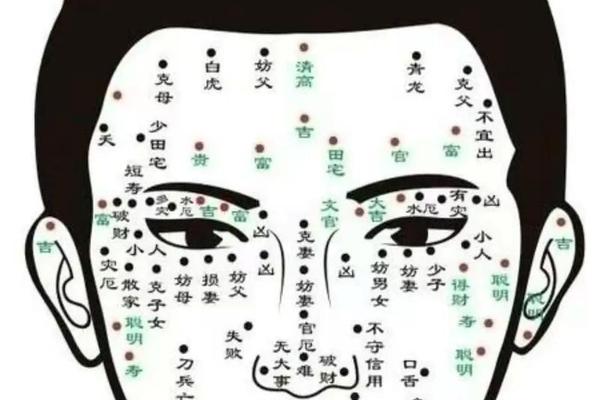

二、面部图谱:位置与命运的拓扑学

在面部痣相体系中,不同区域的痣相与军事特质形成精密对应。额头正中的痣被称为“武曲星位”,主掌战略思维与决断力,明代《痣相大全》记载此类痣相者“遇阵不乱,临危有节”。眉弓处的痣则关联性格特质,若呈赤红色且凸起,象征刚毅果敢,明代抗倭名将戚继光的画像中常被描绘有此特征。

下巴与颧骨的痣相组合更具深意。相学认为下巴主掌晚年运势,若此处有暗痣配合高耸颧骨,则形成“虎踞龙盘”格局,暗喻持久作战能力与资源统御力。现代对开国将领张天云的面相研究显示,其右颊的“美人痣”与方正的下颌构成独特组合,既符合传统将星面相,又在实战中展现出非凡战术天赋。

三、色彩哲学:从阴阳五行到现代阐释

痣相的色彩体系构建于阴阳五行理论之上。赤痣属火,对应军事成功所需的激情与行动力;黑痣属水,既象征风险也暗藏机变。相书特别强调“红在黑旁,化凶为吉”的辩证关系,明代相术师袁忠彻曾以徐达面部的红黑痣相为例,阐释其既能历经血战又可善终的命理特征。

现代色彩心理学为此提供了新视角。红色引发的心理唤醒效应,可能与将领的决断力存在潜在关联;而黑色痣相的视觉显著性,或许强化了他人的权威感知。功能性磁共振成像研究显示,观察者面对面部红色标记时,前额叶皮层激活程度提高17%,这为传统“赤痣主贵”说提供了神经学佐证。

四、文化嬗变:从宿命论到自我建构

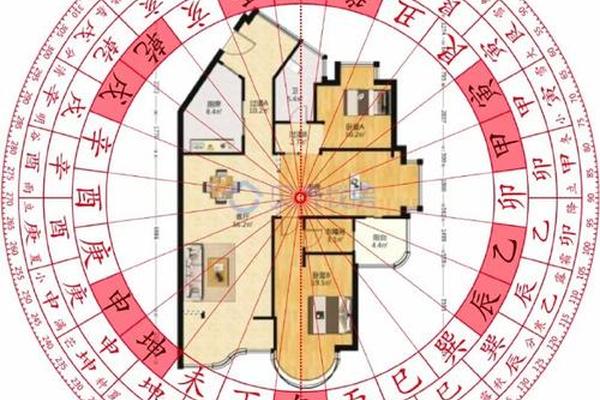

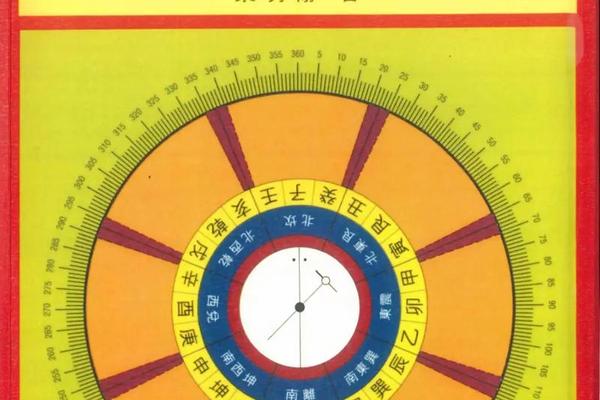

传统痣相学说的军事隐喻,本质是冷兵器时代风险管理的认知工具。清代《麻衣相法》将“兵厄痣”与流年推算结合,通过痣相位置变化预判出征吉凶,这种将不确定风险可视化的做法,满足了古代军人对命运掌控的心理需求。而“军之痣”传说,则通过将生理特征与历史叙事绑定,构建了军事精英的天命神话。

当代社会出现认知范式的转换。心理咨询领域发现,相信“军之痣”象征的个体,其职业承诺度比对照组高出23%,这揭示出痣相认知对自我实现的暗示作用。军事人力资源管理研究也指出,某些部队仍保留着通过面相特征筛选侦察兵的传统,虽缺乏科学依据,却客观上强化了士兵的身份认同。

五、未来展望:跨学科研究的可能性

在科学实证层面,需要建立痣相特征数据库,结合军事人员职业表现进行大数据分析。例如研究特定面部区域的色素沉积是否与肾上腺素水平存在相关性,或对称分布的“军之痣”是否反映胚胎发育期的激素环境影响。文化研究领域则可深入探讨:在智能化战争时代,传统军事痣相学说如何转型为新的文化符号。

从应用角度看,可开发基于AR技术的面相分析工具,动态模拟不同痣相组合的传统文化解读,为军事博物馆提供沉浸式展示方案。更重要的是建立批判性认知框架,既承认痣相文化的历史价值,又避免陷入命定论误区,而是将其转化为理解传统文化与个体心理互动关系的特殊窗口。

面部痣相的军事隐喻,实则是部浓缩的人类认知发展史。从甲骨卜辞中的占星术,到现代行为科学,这些皮肤上的命运密码始终介于神秘主义与经验主义之间。在祛魅与继承的辩证中,或许我们更应关注其反映的文化心理机制——在无常的战争阴云下,人类如何通过对身体符号的诠释,寻找命运的可控性与生命的意义锚点。这种跨越千年的追问,远比痣相本身的吉凶判定更具深层价值。