在中国传统面相学中,痣的位置与形态常被视为解读命运、性格与健康的重要线索。演员唐晓天面部的痣相与倪海厦在《天纪》中提出的面相理论形成了一种跨越古今的对话——前者以现代人的形象承载着古老相术的隐喻,后者则通过《管骆相法》的流年运气图与五官十二宫体系,将面部每一寸肌肤的痣点与人生轨迹紧密关联。这种结合不仅揭示了相学文化的延续性,更引发了对痣相背后生理、心理与社会意义的深层思考。

相学传统与流年运气

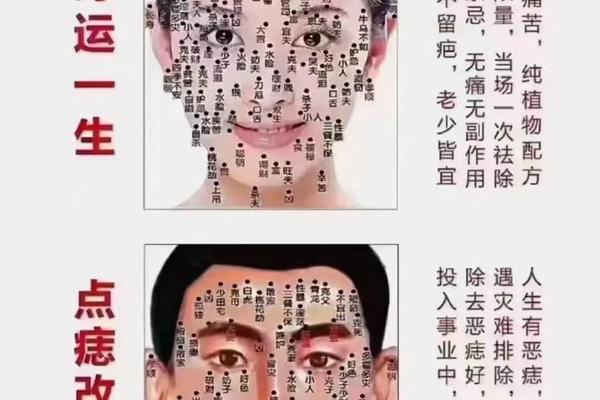

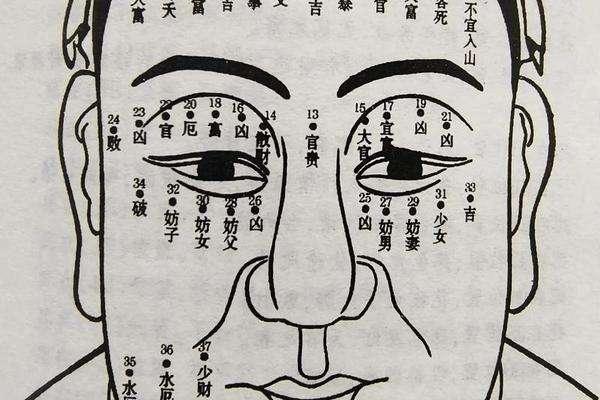

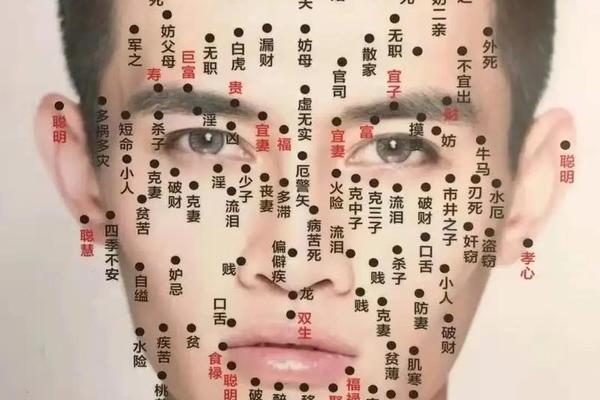

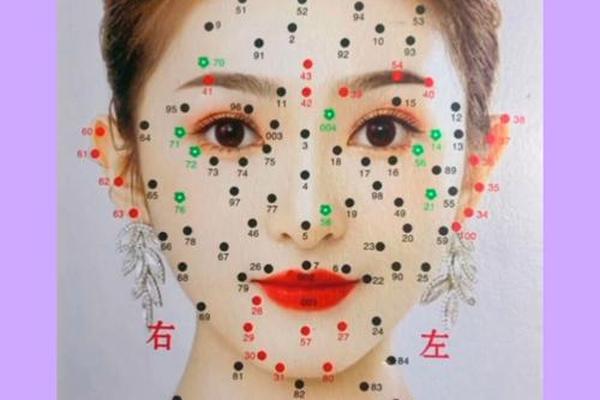

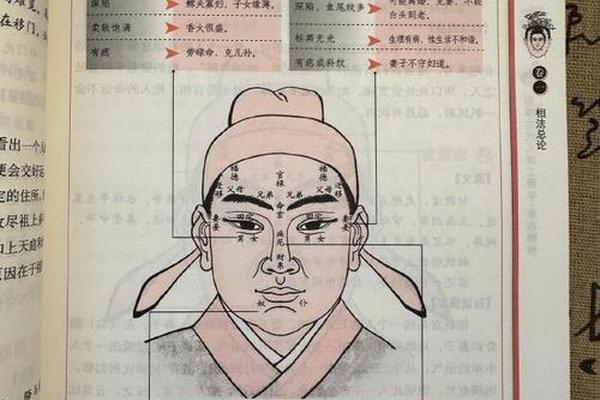

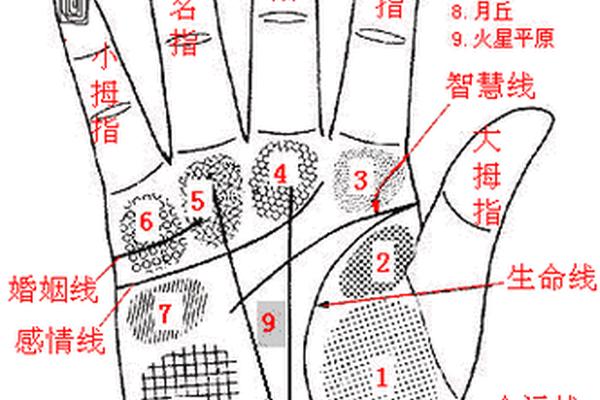

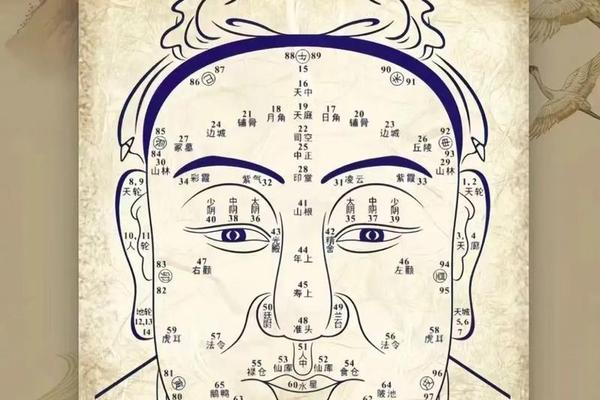

倪海厦在《天纪》中强调的流年运气图,源自三国时期管辂的《管骆相法》,其核心在于将面部划分为对应不同年龄的岁数标记区。例如28岁对应印堂,若此部位发黑或有恶痣,则预示该年运势受阻,需谨防灾祸。这一理论在唐晓天的面相分析中具有特殊意义:其左颧骨附近的痣位于流年图中的事业运节点,根据倪海厦的解读,颧骨痣象征权力与福禄,但若色泽暗淡则易陷入失权失信的风险。这与现代影视剧中常以颧骨痣塑造角色矛盾性格的创作逻辑不谋而合,如《唐朝诡事录》中赵雷的眉心痣即被赋予“心术不正”的隐喻。

从历史脉络看,管辂的相学体系融合了《周易》的象数思维,将面部视为宇宙的微观映射。倪海厦在此基础上发展出动态流年观,认为痣相需结合岁运变化判断吉凶。例如唐晓天鼻翼处的痣,在《管骆相法》中被归入“金甲”区域,主财帛运势,但若出现在30岁后的流年位,则可能因事业变动引发财务波动。这种时空交织的解读方式,体现了相学对个体命运阶段性的深刻洞察。

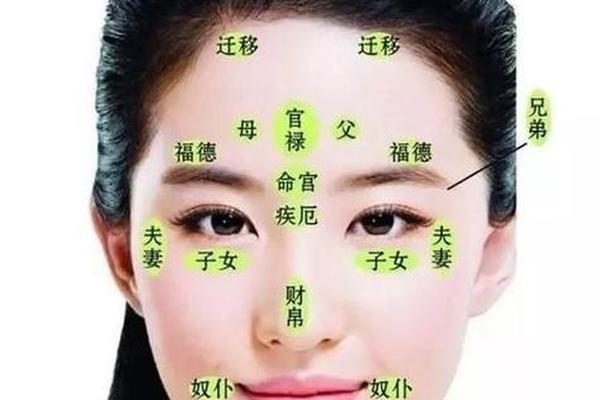

面部区域与命运关联

传统相学将面部划分为十二宫,每一宫对应不同人生领域。以唐晓天的眉间痣为例,此处属命宫,中医称为印堂穴,在相学中代表整体气运。倪海厦指出,命宫痣需观察色泽——黑亮者主大富贵,晦暗者则易招灾厄。这与现代医学发现不谋而合:澳大利亚研究显示,眉间区域的色素沉淀与肾上腺素分泌相关,可能影响决策能力。而《唐朝诡事录》中赵雷的眉心恶痣导致众叛亲离的剧情,恰好印证了相学“命宫污浊则人际关系受损”的论断。

在五官系统中,嘴唇下方的承浆痣尤为特殊。倪海厦认为此痣主迁徙与酒水之厄,若为红色朱砂痣则属善相。对照现代生理学,该区域靠近唾液腺,痣的异常增生可能反映消化系统病变,与中医“脾开窍于口”的理论形成跨时代呼应。唐晓天若在此处长痣,则需警惕《黄帝内经》所言的“脏腑之气不顺”,这种将生理特征与命运预警相结合的逻辑,展现了相学独特的诊断思维。

健康预警与现代科学视角

从医学维度审视痣相,《黄帝内经》提出的“有诸内必形于外”原则获得现代循证支持。德国医学研究发现,面部痣的分布模式与黑色素瘤风险呈正相关,拥有超过50颗2毫米以上痣的人群患癌几率提升54倍。这与倪海厦强调“恶痣多生于显处”的观察形成科学佐证。例如唐晓天耳轮处的痣,在相学中属“聪慧长寿”之相,而解剖学显示该区域淋巴分布稀疏,病理变化概率较低,从生物学角度解释了传统吉相的合理性。

现代研究也修正了部分相学结论。如传统认为“唇痣主口舌是非”,但病理学发现口腔黏膜黑斑多与胃肠道息肉相关,需通过肠镜检查排除癌变风险。这种差异提示相学诊断需结合现代医学重新诠释。对于唐晓天这类公众人物,面部痣相的审美价值与健康风险更需平衡——影视剧常通过点痣强化角色特征,但在现实生活中,突然增大的痣体可能成为黑色素瘤的早期信号。

动态视角与个体差异

倪海厦在《天纪》中特别强调痣相的动态演变。他认为痣的吉凶并非绝对,需结合个人气色、行为模式及环境变迁综合判断。例如唐晓天若在创业期出现颧骨痣颜色转亮,可视为“得权得势”的积极征兆;但若同期伴随失眠、焦虑等症状,则可能反映肾上腺皮质功能亢进,需医学干预。这种将生理变化与命运转折相关联的思维方式,为现代人提供了风险管理的传统文化工具。

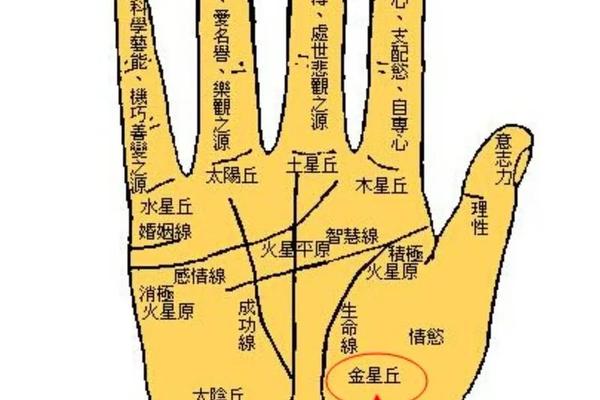

跨文化比较进一步拓展了痣相的解读维度。在西方占星学中,面部痣对应黄道十二宫,如鼻梁痣关联天秤座,强调人际平衡;而东方相学将此区定为疾厄宫,主健康运。这种差异折射出东西方思维模式的本质区别:前者注重宇宙能量映射,后者强调人体小宇宙的内在关联。对于唐晓天这类全球化语境下的个体,多元解读体系为其痣相赋予了更丰富的象征意义。

总结而言,唐晓天的面部痣相与倪海厦理论体系的对话,揭示了传统相学在现代社会的转化潜力。未来研究可深入探索两方面:一是建立痣相特征与基因表达、激素水平的关联模型,用实证科学验证相学经验;二是开发人工智能面相诊断系统,整合《管骆相法》的流年算法与现代医学数据库。建议公众以理性态度看待痣相——既尊重其文化价值,又不忽视科学体检的重要性,在传统智慧与现代医学的平衡中,实现真正的命运自主。