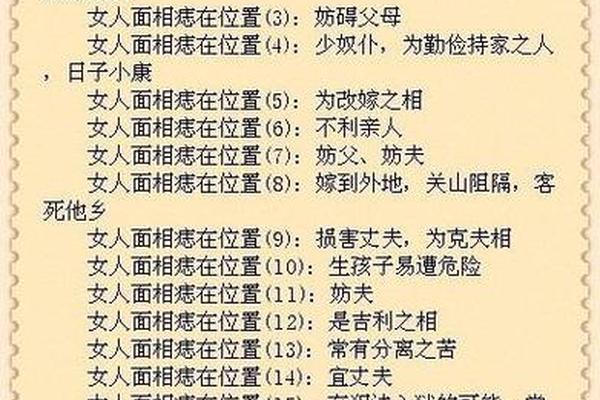

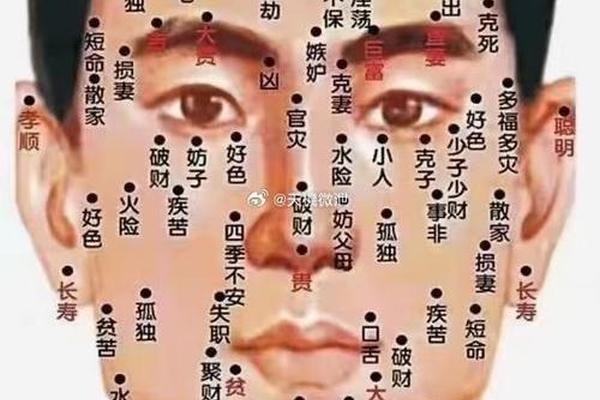

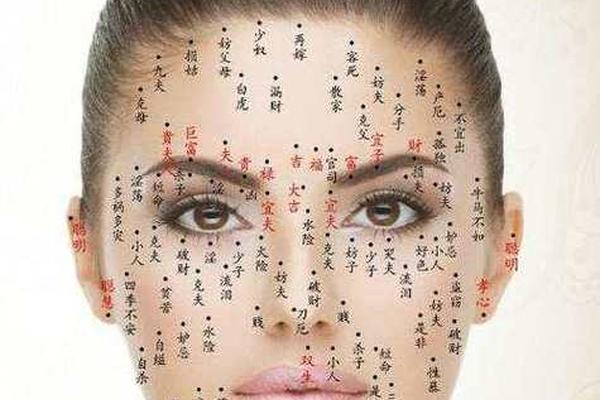

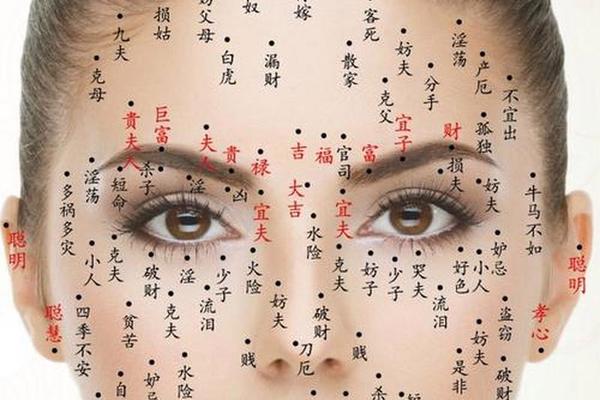

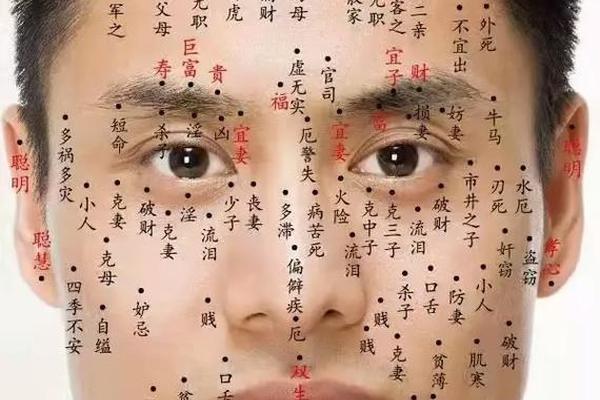

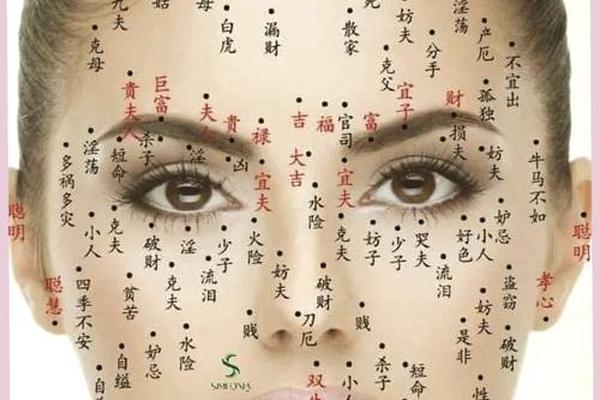

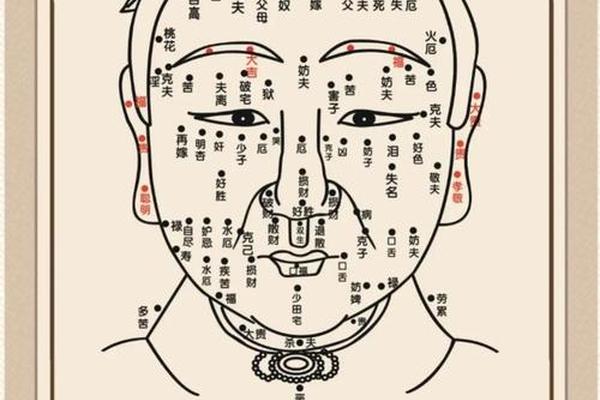

中国传统面相学将面部痣相视为解读命运与性格的“密码”。古人认为,痣是“上天垂相”,其位置、颜色、形状皆与个人运势密切相关。例如《痣相大全》中提出,显痣(暴露在外的痣)多凶,隐痣(隐蔽处的痣)多吉,且颜色需“黑如漆、赤如泉,白如玉”才属吉兆。具体而言,眼尾痣象征“命犯桃花”,鼻旁痣暗示“轻浮好淫”,而眉内痣则代表“热心公益”——这些说法构建了一套完整的痣相吉凶体系。

这种理论体系源于“天人感应”的哲学观,认为人体与宇宙信息同步,痣的位置映射了脏腑健康与性格特质。例如,嘴唇下痣被认为与意志力薄弱相关,而颧骨痣则象征权力欲。这种关联更多依赖经验总结而非实证,其逻辑链条“身体素质→性格→命运”的科学性长期存疑。

二、科学视角下的痣相解析

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受基因、紫外线照射等生物学因素主导,与命运无直接关联。复旦大学与中科院团队通过全基因组关联分析发现,东亚人群的面部特征(如鼻梁高度、颧骨突出度)与遗传变异相关,但未发现特定痣位与性格或命运的基因关联。

心理学实验则揭示了“面相直觉”的认知偏差。人类在0.1秒内即可对陌生人性格做出判断,但这种判断基于面部肌肉走向、五官比例等整体印象,而非孤立痣相。例如,宽脸男性因睾酮水平较高常被认为更具攻击性,但这与痣的存在无关。由此可见,传统痣相学说混淆了相关性(如性格与面部特征)与因果性(痣作为独立变量),存在逻辑缺陷。

三、实证研究与矛盾现象

部分传统痣相说法在现实中呈现矛盾。以“眼尾痣主桃花”为例,面相学认为此类人易陷入多角恋情,但社会学调查显示,婚恋稳定性与个人价值观、经济地位关联度更高,痣相影响微乎其微。再如“眉间痣象征极端运势”,这类案例多见于名人传记的轶事渲染,缺乏统计学意义的大样本支持。

值得注意的是,某些“灵验”案例可能源于心理暗示。根据“自证预言”效应,相信“额上痣克父”者可能因过度敏感而放大家庭矛盾,最终“验证”预言。这种现象在心理学中被称为“确认偏误”,即选择性关注与既有观念相符的信息。

四、文化意义与理性认知

尽管科学证据薄弱,痣相学仍具有文化研究价值。它反映了古代中国人“以形补形”“象数思维”的认知模式,如将面部区域对应“十二宫”,以痣的形态类比玉器瑕疵。这种符号系统为传统社会提供了简易的命运解释工具,但其本质是前科学时代的经验归纳。

当代人应以理性态度看待痣相。若痣影响美观或出现形态异常(不对称、边界模糊),建议通过医学手段处理;若仅出于心理负担而点痣,可能适得其反。更重要的是,命运由个人选择、社会环境与偶然事件共同塑造,过度依赖痣相解读易导致认知窄化与行动力萎缩。

五、未来研究方向与跨学科整合

痣相学的科学化探索可从三方面突破:一是结合遗传学与表型组学,量化痣的分布规律与生物学机制;二是通过大数据追踪特定痣相人群的生命轨迹,检验传统说法的实证效度;三是研究文化心理如何影响个体对痣相的认知与行为反馈。比较不同文化体系的痣相理论(如印度相术、西方占星术),可揭示人类命运观的共性与差异。

面部痣相承载着传统文化对命运的朴素解读,但其吉凶判定缺乏科学依据。现代人应剥离其中的神秘主义色彩,将其视为文化现象而非行动指南。未来研究需打破学科壁垒,通过实证检验传统理论的合理性,同时关注心理机制与社会文化如何塑造人们对“命运符号”的认知。毕竟,真正的“面相”不在皮肤上的黑点,而在个体如何以智慧与勇气书写自己的人生轨迹。