在东方传统文化中,面相与痣相研究承载着数千年的智慧,被视为解读命运与性格的密码。古人认为,面部不仅是情感的镜子,更是内在气运的投射,而痣作为皮肤上的特殊印记,更被赋予了吉凶祸福的象征意义。从《麻衣神相》到现代民间相术,痣的位置、色泽与形态成为判断人生轨迹的重要依据。如今,尽管科学视角不断冲击传统观念,但痣相学依然在文化传承与心理认知中占据一席之地。本文将从痣相的文化渊源、判断方法、位置解析及科学审视四方面展开探讨。

一、痣相的文化渊源与哲学内核

痣相学的形成根植于中国古代“天人合一”的哲学思想。古人将身体视为宇宙的缩影,认为痣的生成是天地之气与个人命运共振的结果。如《周易》所言:“天垂象,见吉凶”,面部的每一颗痣都被视作上天赋予的启示。在《相理衡真》等典籍中,痣被区分为“奇痣”与“恶痣”,前者象征德行高尚者的嘉奖,后者则暗示命途多舛。这种观念与中医整体观相通,认为外在表征与内在气血息息相关。

西方医学界的研究为痣相学提供了新的视角。德国医学界发现,痣的分布与内分泌系统、神经系统存在关联,而身体素质又影响性格形成,间接印证了“体相决定命运”的部分逻辑。例如,荷尔蒙分泌旺盛者易在特定部位生痣,而此类人群往往性格外向,这与痣相学中“鼻旁痣主情欲旺盛”的描述不谋而合。

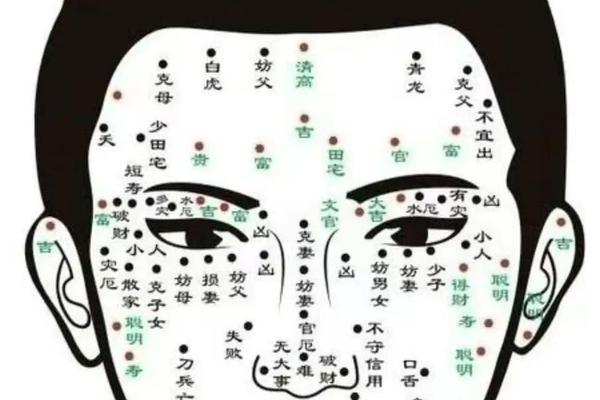

二、吉凶痣相的判断标准

传统相术将痣的吉凶判断归纳为“三要”:色泽、形态、位置。吉痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的色泽标准,且形状圆润饱满,如珍珠镶嵌于面;凶痣则色泽晦暗浑浊,边缘模糊如墨渍晕染。例如,眉内藏痣若呈朱红色且无杂毛,主财运亨通且乐善好施;若痣色灰黑并生逆毛,则预示兄弟缘薄、助力减少。

现代相学进一步区分“活痣”与“死痣”。活痣指青春期后新生、边界清晰的痣,象征运势变化契机;死痣多为先天生成或形态异常,暗示难以逆转的命格特征。如鼻翼痣若为后天生成且色泽明亮,可能提示投资机遇,但若为先天性黑痣,则多主破财之兆。

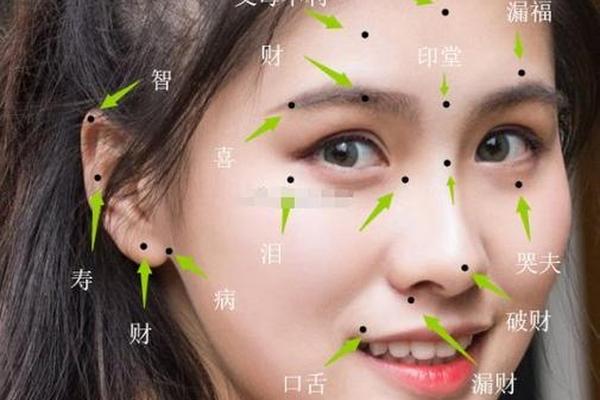

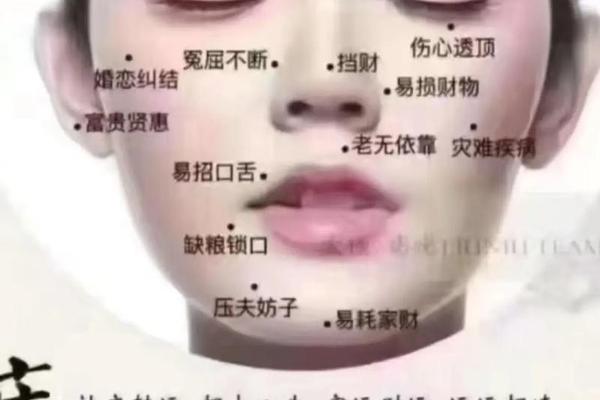

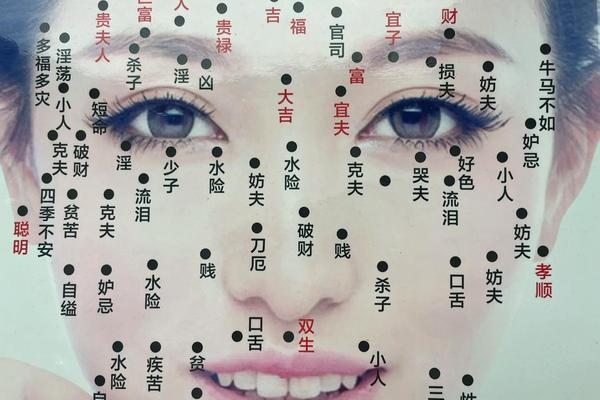

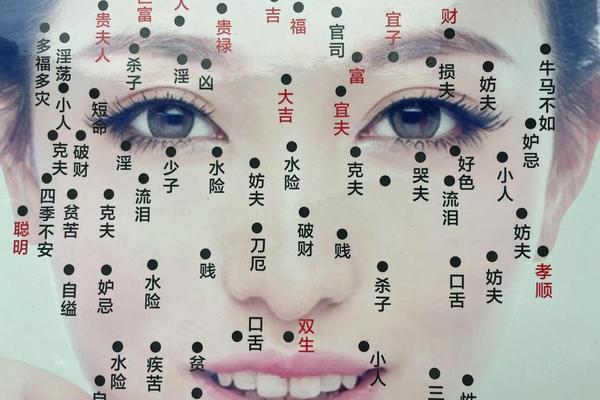

三、面部关键位置的痣相解析

眼尾至奸门区域:此处的痣被称为“桃花劫”,主情感纠葛。相书载:“奸门有痣,异性缘佳而婚缘薄”,现代解读认为这类人群多具强烈吸引力,但易陷入多角关系。若痣型上佳,可从事演艺、公关等需人际魅力的行业。

鼻部三角区:鼻梁痣象征财运波动,鼻头痣主物欲强烈,鼻翼痣关联储蓄能力。研究发现,鼻部痣相与多巴胺分泌水平相关,这类人群往往风险偏好较强,印证了“鼻翼痣者好投机”的传统说法。

唇周地带:上唇痣体现情感丰沛,下唇痣暗示劳碌命格。从生理学角度,口周神经分布密集,痣的存在可能影响微表情,使这类人更易流露情绪,与“唇痣者多愁善感”的相学论断形成呼应。

四、科学视角的审视与反思

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。某些特殊痣相确实具有病理提示价值,如快速增大的痣可能与皮肤癌相关。这提醒我们需辩证看待传统痣相学,既要承认其文化价值,也要警惕过度解读带来的健康隐患。

心理学研究则揭示了痣相认知的“巴纳姆效应”——人们容易将模糊描述与自身经历关联。例如“额上痣主家庭缘薄”的论断,可能促使个体强化疏离体验,形成心理暗示。当代痣相解读更应侧重性格特质分析,而非宿命论式的预言。

面相痣相学作为传统文化遗产,既是古人观察智慧的结晶,也折射出人类对命运探求的永恒渴望。从奸门痣的情感隐喻到鼻翼痣的财运启示,这些符号系统构建了独特的认知框架。在科学昌明的今天,我们应以批判性思维重新审视痣相学:既关注其与生理机制的潜在关联,也重视文化心理的传承价值。未来的研究方向可聚焦于大数据统计分析与医学实证,将传统经验转化为更具现代意义的生命解读工具。对于个体而言,痣相或许能提供性格认知的参考,但真正塑造命运的,仍是主观能动性与实践智慧的结合。