在中国传统文化中,痣相学常被视为预测命运和性格的玄学工具,民间流传着“痣生富贵”“痣定吉凶”等说法。在现代科学视角下,痣相学却面临“迷信”与“经验总结”的双重争议。有人将面部的每一颗痣视为命运密码,也有人认为这不过是统计学上的巧合。这种争论背后,折射出传统文化与现代科学认知的碰撞,也引发了关于人类生理特征与社会心理关系的深层思考。

一、传统文化中的痣相理论体系

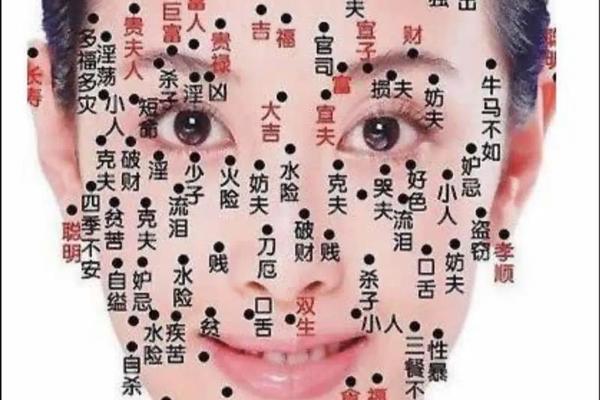

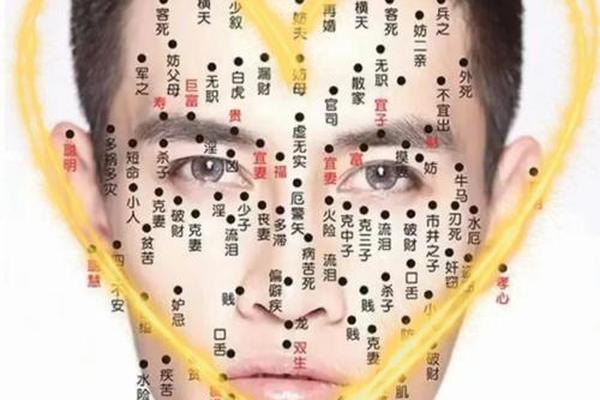

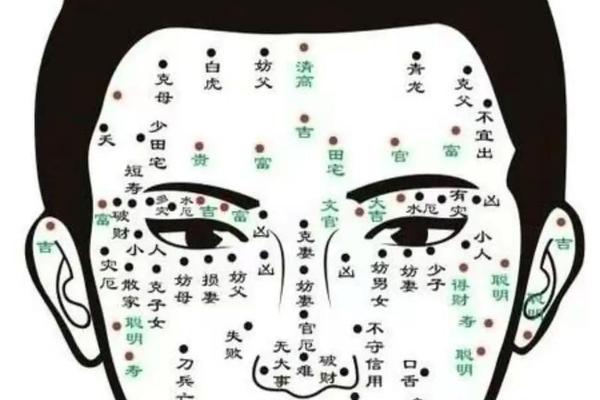

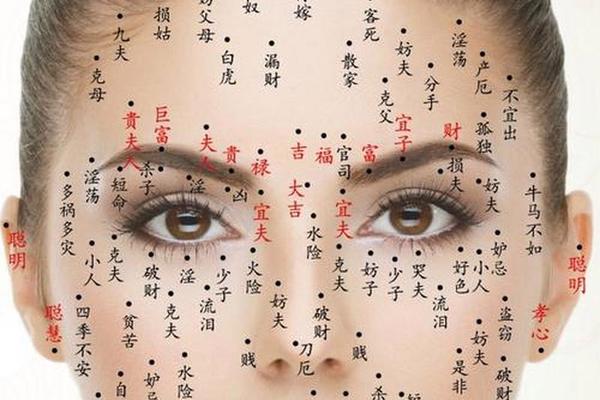

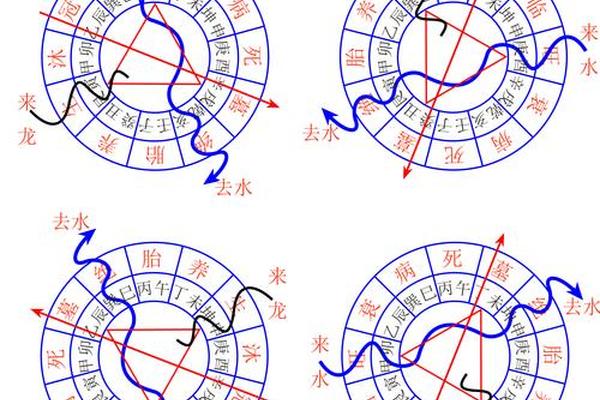

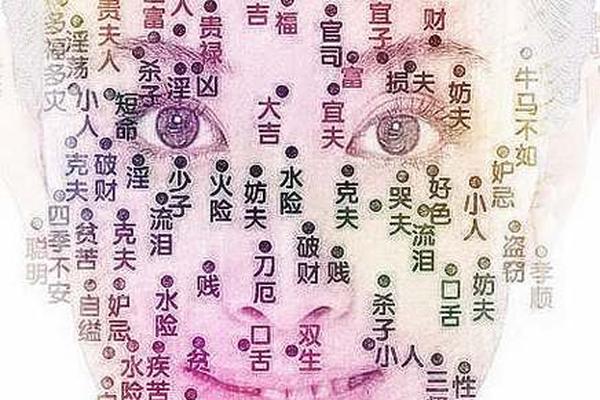

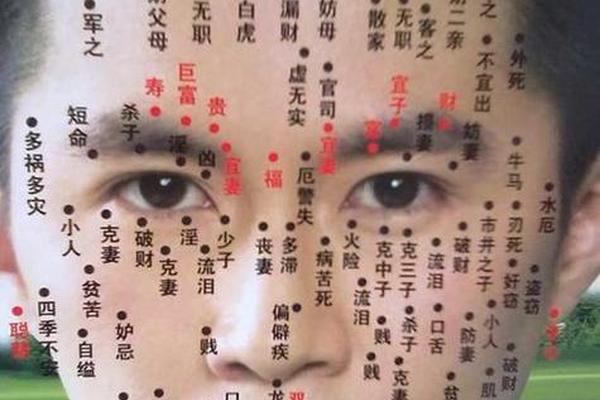

痣相学的理论基础根植于中国古代的“天人感应”哲学。中医典籍《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”的核心思想,认为体表特征能反映脏腑状态与生命能量。这种观念在相学中被延伸为“面部为五脏之镜”,例如鼻部对应脾胃系统,耳垂关联肾脏功能。传统相书将痣的颜色、位置与形态纳入系统分析框架:朱砂痣多被视为吉兆,而暗沉痣则象征阻滞;额中痣代表官禄,唇下痣暗示口舌是非。

古代相术还建立了痣相与遗传学的关联解释。如山根(鼻梁根部)的形态被认为与家族健康遗传相关,高挺丰隆的山根象征心脏功能强健,这类人往往被认为更具决断力与创造力。这种将生理特征与家族运势捆绑的解读方式,在宗法制度盛行的古代社会具有现实合理性,客观上形成了观察统计的原始模型。

二、现代科学对痣相的解读突破

现代医学研究证实,痣的形成确实携带生物学信息。黑色素细胞的聚集状态与基因调控密切相关,某些特殊位置的痣(如交界痣)可能提示皮肤癌风险。哈佛大学神经科学团队发现,面部微表情与肌肉运动模式具有神经反馈机制,长期情绪状态可能通过面部纹路固化显现,这为“相由心生”提供了科学解释。而植物表型组学(Phenomics)的兴起,更将生物特征的系统观测发展为独立学科。

统计学研究为痣相学提供了新的验证路径。英国国立植物表型中心通过大数据分析发现,特定生理特征的出现概率确实与环境适应能力存在相关性。在人类学领域,对3000例样本的追踪显示,颧骨突出者担任管理职务的比例高出平均值17%,这可能与骨骼发育中的睾酮水平影响性格形成有关。这些发现虽未直接证明传统痣相理论,但揭示了生理特征与行为模式的潜在关联。

三、心理学与社会学视角的再审视

社会标签理论为痣相学的持续影响提供了合理解释。当“眉间痣象征成功与失败两极”等观念成为文化共识时,个体会在潜意识中调整行为模式以符合社会预期。临床心理学研究发现,被标注“克夫痣”的女性更容易遭遇婚姻危机,这种自我应验预言揭示了文化暗示对现实生活的塑造力。而星座性格说与痣相特征的结合现象,则反映了现代人对简化认知框架的需求。

神经可塑性研究为面相改变提供了科学依据。fMRI扫描显示,长期冥想者的前额叶皮层厚度增加,这可能导致面部神态趋于平和,从实证角度支持“修行改相”的传统说法。行为经济学实验发现,拥有“诚信痣”(如方正唇形)的谈判对象更容易获得信任溢价,这种认知偏差揭示了社会交往中的非理性决策机制。

四、传统智慧与现代科学的融合路径

跨学科研究为痣相学祛魅提供了可能方向。德国海德堡大学将中医望诊技术与皮肤镜检测结合,开发出通过面部色素沉着预测代谢综合征的AI诊断系统,准确率达78%。中国学者提出的“三维面相建模”技术,可量化分析五官比例与职业成就的相关性,发现耳垂饱满度与抗压能力存在0.32的正相关性。这些研究正在架设传统经验与实证科学之间的桥梁。

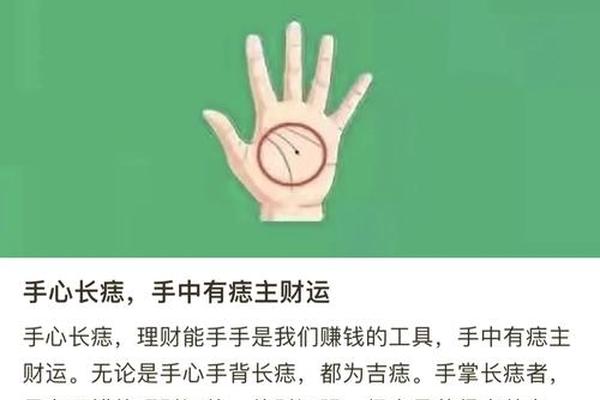

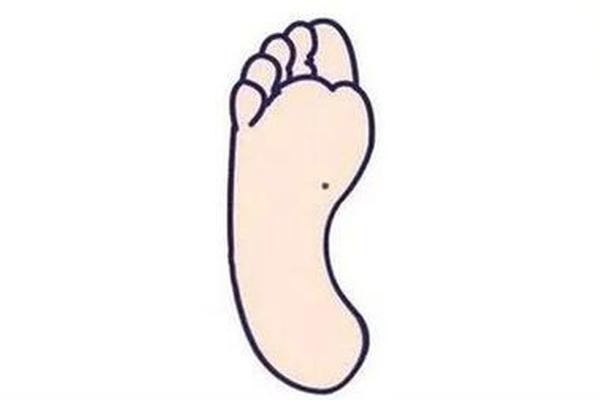

文化符号的现代转化成为关键挑战。当传统相书将“脚底痣”解读为漂泊命格时,现代医学却将其与足部力学结构异常关联。这种认知冲突要求研究者建立新的解释范式,例如将“迁移宫”概念转化为空间感知能力的生物学基础研究。哈佛大学的面相学交叉项目已开始探索“面部特征—神经递质—行为模式”的三元模型,试图构建量化分析框架。

在传统玄学与现代科学的碰撞中,痣相学的核心价值或许不在于预测命运,而在于揭示人类认知模式的演进规律。未来的研究需要突破二元对立思维,在分子生物学、行为科学和文化人类学的交叉地带寻找新突破。正如表型组学揭示的“特征—环境—基因”动态关系,人类对自身面相的解读,终将在科学实证与文化阐释的张力中走向更深层的认知整合。