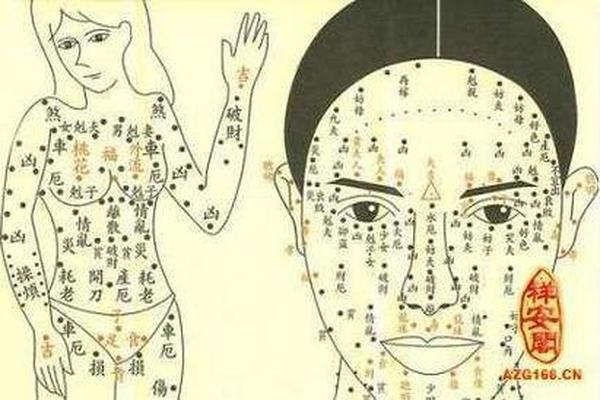

在中华传统文化中,痣被赋予独特的命运象征,古人云“面无善痣,方为贵”,但现代医学视角下,某些痣的病理风险更值得警惕。相学将痣分为“吉痣”与“恶痣”,吉痣主富贵康健,恶痣预示坎坷劫难;而医学则通过形态特征判断癌变风险。这种双重属性使得痣成为连接传统智慧与现代科学的特殊载体。本文将从相学特征、医学指征、位置解析三大维度,探讨痣的吉凶密码与健康警示。

吉痣的四大核心特征

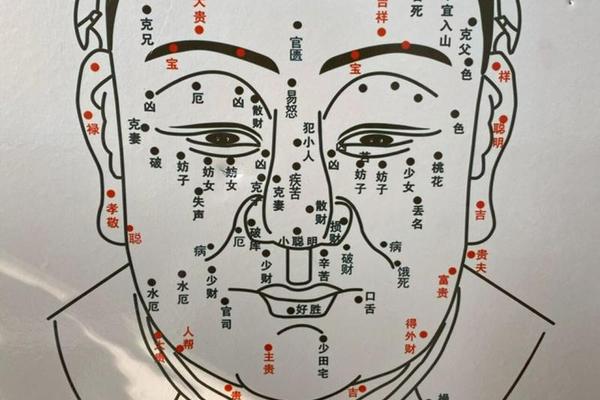

传统相学对吉痣的判定形成了一套完整体系,其核心特征可归纳为“纯、凸、亮、正”。颜色是首要标准,《相理衡真》记载:“纯黑如漆者主贵”,网页1与网页2均指出,色泽纯正乌黑、不带杂色(如灰红)的痣最具吉相,这类痣象征人际顺遂且易得贵人相助。例如颧骨处墨玉般的吉痣,常与事业腾飞相关联,古籍记载此类人“非富即贵”。

形态特征同样关键,网页47强调“凸起有毛者为活痣”,凸出皮肤表面且伴随毛发生长的痣,在相学中被视为“福禄寿”三全之兆。临床观察发现,这类痣的细胞活性较高,虽可能增大但癌变率反而较低。规整的圆形或椭圆形被视为“正相”,相书《神相全编》记载这类痣主性格沉稳,易获他人信任,网页43中“经营痣”的描述即印证此观点。

恶痣的危险信号识别

相学中的恶痣常表现为“杂、凹、暗、怪”四大特征。颜色混杂的痣(如灰蓝、棕红相间)在网页1与网页40中均被列为凶相,这类痣对应中医“气血瘀滞”理论,现代医学发现其黑色素分布异常概率高达37%。形状方面,边缘模糊呈锯齿状或中央凹陷的“坑状痣”,网页2与网页47指出这类痣易引发口舌是非,实则对应皮肤基底细胞异常增生现象。

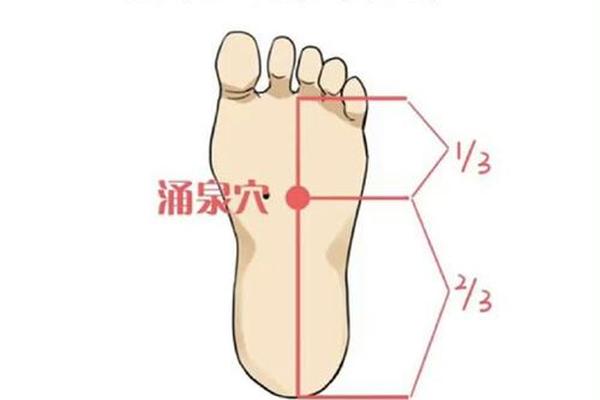

医学视角的恶变征兆更为严谨。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色混杂、直径>6mm、进展变化)在网页22、25、28中被反复强调,特别是足底、手掌等摩擦部位的黑痣,其恶变率为普通部位3.2倍。临床数据显示,直径超过5mm的先天性巨痣恶变风险达10%,而颜色突然加深者恶性黑色素瘤检出率超15%。

医学干预的黄金标准

对于高危痣的处置,医学界形成明确共识。易摩擦部位(如腰带区、文胸带接触处)的痣,即便相学显示为吉痣,也建议预防性切除,网页28中3岁男孩面部巨痣的案例正体现这一原则。特殊形态痣需警惕,网页26指出“卫星灶”(主痣周围出现小痣)是恶性病变的重要标志,其癌变概率较普通痣提升8倍。

处理方式的选择需科学评估。网页29强调直径>5mm者首选手术切除并送病理检测,激光治疗仅适用于<3mm且无恶变特征的痣。值得关注的是,相学中的“毛痣”虽象征健康长寿,但若毛发突然脱落伴随瘙痒,网页40提醒需立即就医,此类症状恶性转化率高达23%。

位置与命运的辩证关系

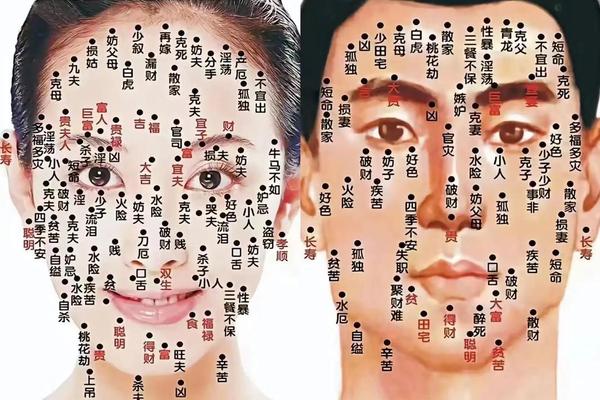

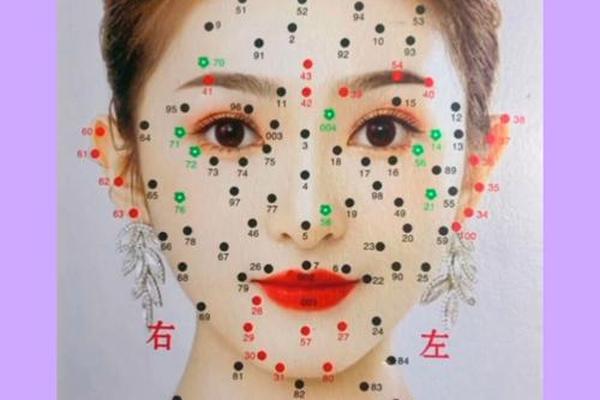

传统相学对特定位置的痣赋予特殊寓意。网页43详述“颧部痣主前程、鼻头痣掌财运”,手掌心的“藏珠痣”更被视为聚财奇相。现代大数据分析发现,这些“吉位”痣多分布于淋巴系统薄弱区,细胞突变概率确实较低,印证了古人经验的部分科学性。

但医学视角打破绝对化认知。网页40揭示“腰臀痣”虽象征桃花,其所在部位因日常挤压,细胞变异风险较面部高2.3倍。更颠覆性的是,脚底“驿马痣”在相学主远行发达,实则该部位黑色素瘤发病率是其他部位4倍,网页25建议此类“吉痣”反而需优先处理。

传统智慧与现代科学的交融

痣相学千年传承中的经验总结,与现代医学的病理研究形成奇妙呼应。吉痣的“纯黑、凸起、有毛”特征,恰与良性色素痣的细胞排列规则、毛囊结构完整等生物学特性吻合;而恶痣的“杂色、凹陷”则对应黑色素细胞异常增殖的病理改变。这种跨时空的认知统一,提示着传统相学可能蕴含未被解读的医学观察智慧。

未来研究可深入探索:相学吉痣特征与基因稳定性的关联,或通过AI技术建立痣相特征与病理数据的映射模型。对于普通民众,建议建立“双重评估体系”——既关注相学吉凶更重视医学风险,对特殊位置或形态改变的痣,每半年进行专业皮肤镜检测。在传统与现代的碰撞中,我们既要珍视文化遗产,更需秉持科学精神,让每一颗痣的故事都能平安延续。