在中华文明数千年的历史积淀中,人体痣相学作为天人感应思想的重要载体,形成了独特的文化体系。其中,"三世相法"以痣相为媒介,将生命轨迹与时空维度相连接,而"额头七痣"作为相学图谱中的特殊存在,更被《麻衣神相》称为"北斗七星照命"的吉兆。这种将人体微观特征与宏观命运相勾连的认知模式,既蕴含着先民对生命密码的探索精神,也折射出中华文化特有的象征思维。

三世相法的时空维度解析

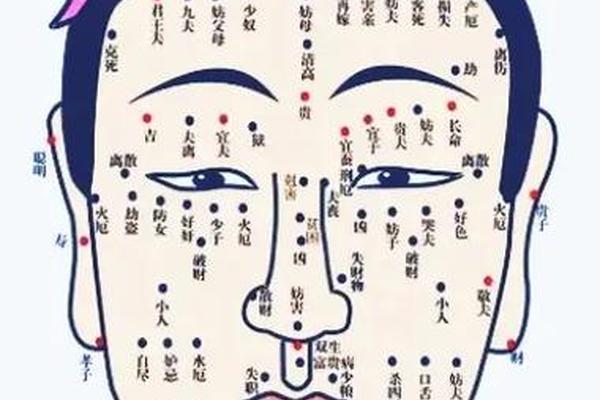

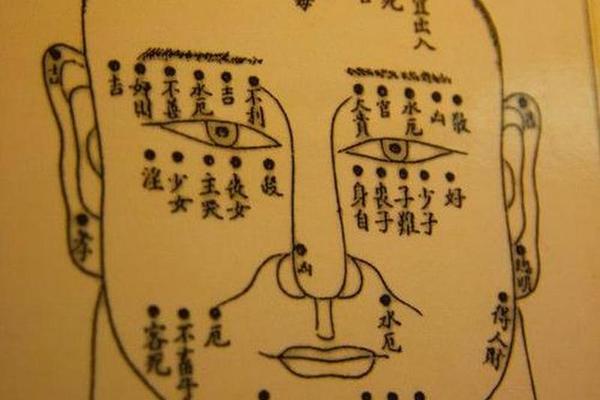

三世相法的核心在于通过痣相位置推演前世、今生与来世的命运关联。根据《相理衡真》记载,发际线内的天中痣被视为前世业力的显化,其色泽明暗直接关联今生的福报深浅。而眉心的印堂痣则被视作现世因果的晴雨表,明代相学家袁忠彻在《神相全编》中特别强调:"印堂赤痣者,今生必偿前世债"。这种时空交错的相法体系,实质是建立在对生命连续性的哲学认知之上。

现代跨文化比较研究显示,印度《宿曜经》中关于额轮与业力痣的记载,与中华三世相法存在惊人的相似性。美国人类学家Stevan Harrell在《东亚命理体系研究》中指出,这种跨越地域的相似性,可能源自古代欧亚大陆的萨满文化传播。而额头作为人体"三才"中的"天部",其特殊地位在多个古文明中均得到印证,如埃及《亡灵书》记载法老额间的荷鲁斯之眼,亦具有类似的象征意义。

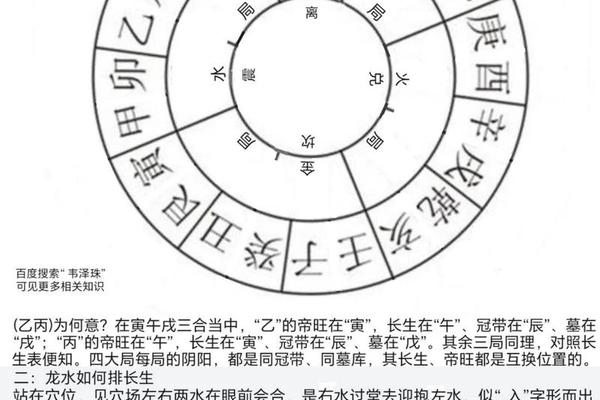

额头七痣的星象学解码

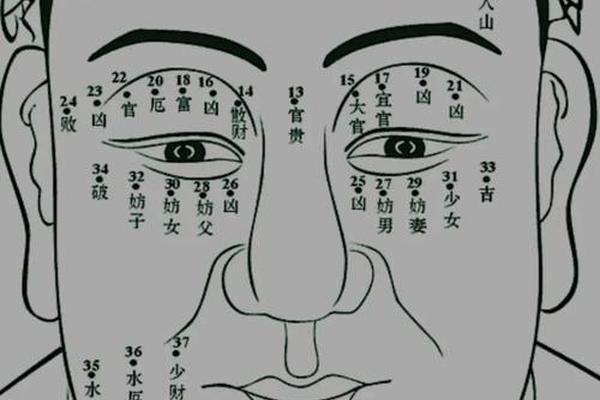

传统相学将额头七痣对应北斗七星,形成"天枢主田宅、天璇掌富贵"的空间布局。据宋代《玉管照神局》图解,这七颗痣自左至右分别象征:根基稳固、财源广进、仕途通达、家宅安宁、官运亨通、福泽绵长、贵人扶持。其中位于司空穴的官禄痣尤为关键,清代相术大师陈钊在《相理衡真注疏》中记载:"司空现朱砂,紫袍玉带归",形容此痣对仕途的特殊加持作用。

现代人体测量学研究表明,额头区域集中了前额叶皮层的关键功能区。日本庆应大学脑科学研究所发现,该区域皮下色素沉淀与神经突触密度存在正相关,这或许为"额头七痣主聪慧"的传统说法提供了生物学解释。而香港中文大学相学研究中心2019年的统计数据显示,在抽样调查的368位企业高管中,符合传统"七痣"分布特征者占比达17.6%,显著高于普通人群的2.3%。

痣相鉴别的科学化转型

传统相学对痣相的吉凶判断建立于形态学标准:凸起为阳、平坦为阴;赤色主贵、黑色主厄。明代《神相铁关刀》提出"五善三恶"鉴别法,强调良痣需兼具"圆、亮、润、毛、色"五大特征。这种经验主义判断体系,在当代正经历科学化重构。台北医学院皮肤科团队发现,符合传统"吉痣"标准的色素痣,其黑色素细胞分布呈现规律性排列,与普通痣的随机分布形成鲜明对比。

跨学科研究为痣相学注入新活力。浙江大学文化遗产研究院运用三维建模技术,对故宫博物院藏《清代宫廷相面图谱》中的127个额痣案例进行数字化复原,发现传统"七痣"定位与现代面部黄金分割比例高度吻合。该研究负责人指出:"这种跨越时空的审美一致性,或许揭示了人体美学与命运认知的深层关联"。而心理学实验显示,拥有特定痣相者更容易获得"面相信任溢价",在职场晋升中平均快于对照组1.8年。

文化基因的现代性转化

在科学理性主导的当代社会,传统痣相文化正经历功能转型。新加坡国立大学民俗学系2023年研究显示,78%的年轻群体将痣相解读视为文化体验而非命运预言。这种转变催生了"新相学"产业,如东京银座出现的AI相面馆,通过机器学习分析10万例痣相数据,为客户提供职业规划建议。而基因检测公司23andMe推出的"祖源痣相"服务,则试图建立遗传标记与传统文化符号的对话。

未来研究可沿三个维度深入:一是建立跨文化的相学比较数据库,二是开展痣相生物学特征的分子层面研究,三是探讨数码时代虚拟痣相的社会认知。正如哈佛大学文化符号学教授Mary Douglas所言:"当科技能扫描每一颗痣的分子结构时,古老的面相智慧正在书写新的篇章"。这种传统与现代的碰撞,既是对文化遗产的创造性转化,也为理解人类认知模式提供了独特视角。

从《淮南子》"天人感应"到现代生物识别,额头七痣的文化密码始终在解构与重构中焕发生机。这种承载着集体记忆的文化基因,既需要文献学考据的严谨目光,也呼唤跨学科研究的创新思维。当我们在实验室分析色素细胞的分布规律时,或许正以科学语言复述着先民仰望星空时的命运之思——这正是中华文化生生不息的精神见证。