在中国传统文化中,痣被视为解读命运与性格的密码。从《麻衣相法》到民间俗语,关于痣的吉凶、贵贱之说延续千年,而现代医学与科学的介入,又为这一古老符号增添了新的诠释维度。人们常问:相学中的“痣”是否仅指先天存在的标记?后天形成的斑点是否同样具有命理意义?答案或许隐藏在传统分类与现代研究的交织中。

一、痣相的先天与后天之分

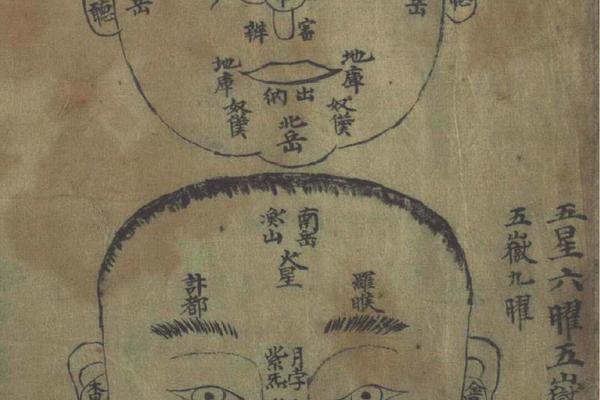

相学将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者指肉眼可见的皮肤色素聚集,后者则深藏于毛发或身体隐秘部位。这种划分不仅涉及可见性,更暗含先天与后天的差异。敦煌出土的唐代相书残卷记载,“显痣主外显之运,隐痣主内生之德”,暗示先天痣与后天痣在命理体系中具有不同权重。

先天痣的形成与遗传密切相关。现代医学研究发现,约1%的新生儿出生时即带有色素痣,其分布位置受DNA调控,这类痣在相学中被视为“天命印记”。如汉高祖刘邦左股72颗黑痣被赋予“帝王之相”的传说,即属此类。而后天痣则源于紫外线刺激、内分泌变化等因素,相学认为这类痣是“运势流转的见证”,反映个体在生命历程中遭遇的环境与选择。

值得注意的是,相学对后天痣的解读存在矛盾。敦煌相书残卷显示,唐代相士更重视先天痣的象征意义,认为后天痣“形色浅薄,难断祸福”。但明代《袁柳庄神相全编》提出“三岁定痣”理论,主张三岁后出现的后天痣同样预示命运轨迹,这一观点至今仍被部分相学流派沿用。

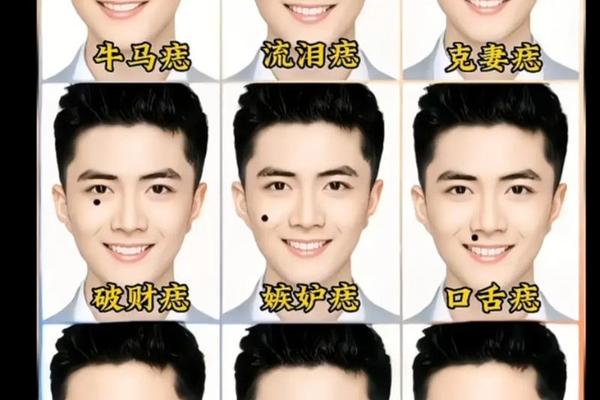

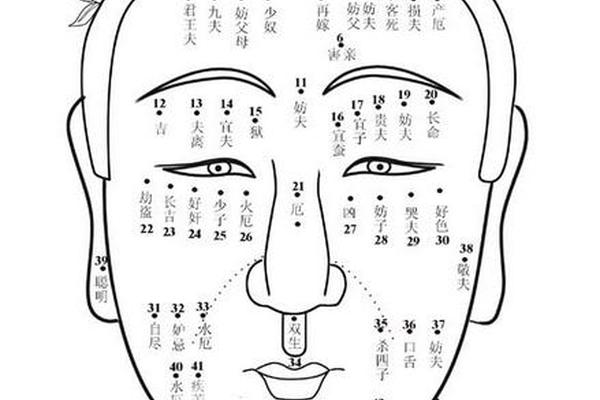

二、相学中的痣相判定标准

判定痣相的吉凶需综合形态、色泽、位置三大要素。清代《太清神鉴》强调:“痣贵圆润如珠,色若漆点,凶痣形残色晦。”活痣需满足直径均匀、边缘清晰、色泽饱满的条件,而形状不规则、颜色混杂的“死痣”则被视为不祥之兆。例如网页1记载,额头圆润的活痣象征智慧,但若痣体边缘模糊,则可能暗示“思虑过甚反成执”。

在色泽判断上,相学形成独特色谱体系:朱砂痣主贵气,墨玉痣显财源,灰褐痣兆病厄。现代医学发现,这与黑色素细胞分布密度相关——色泽均匀的痣多属良性,而颜色斑驳的痣可能存在细胞异变风险。例如网页12提到眼尾红痣被解读为“桃花劫”,而医学研究证实该区域频繁摩擦可能诱发色素异常增生。

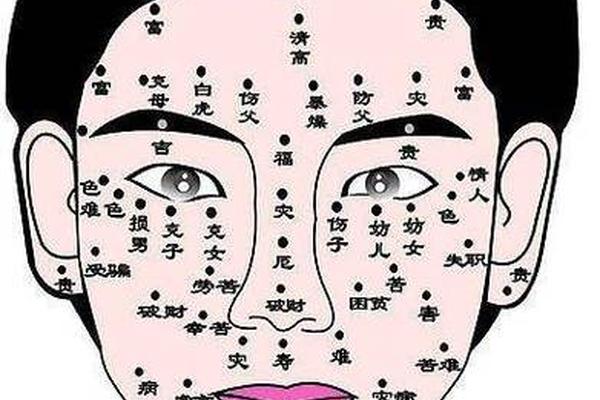

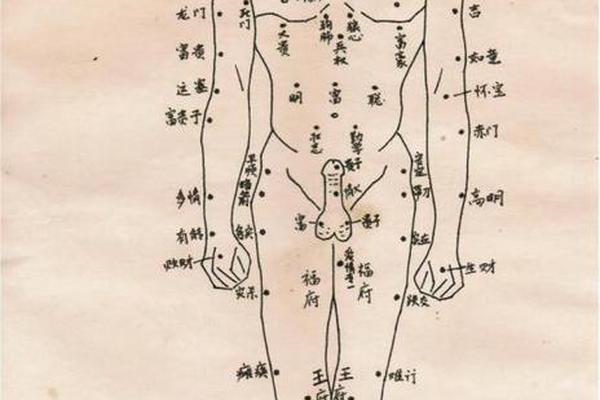

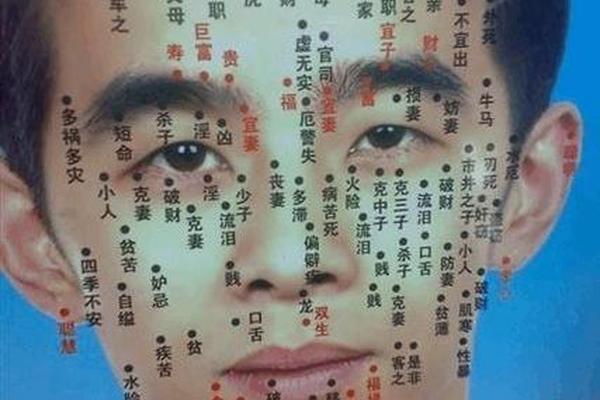

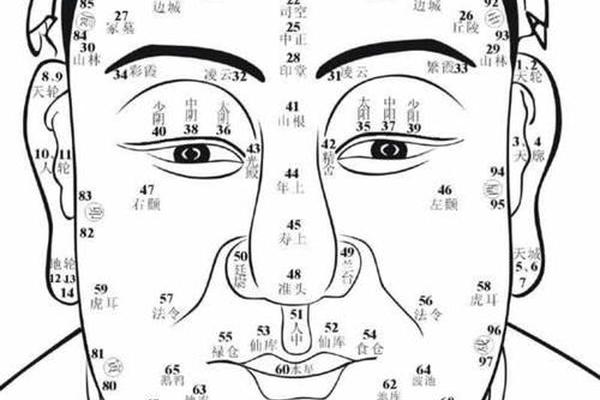

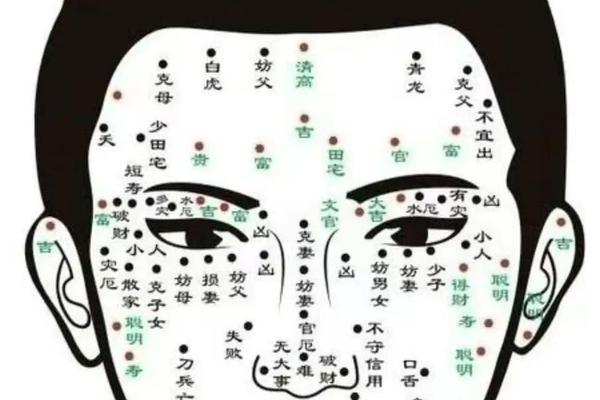

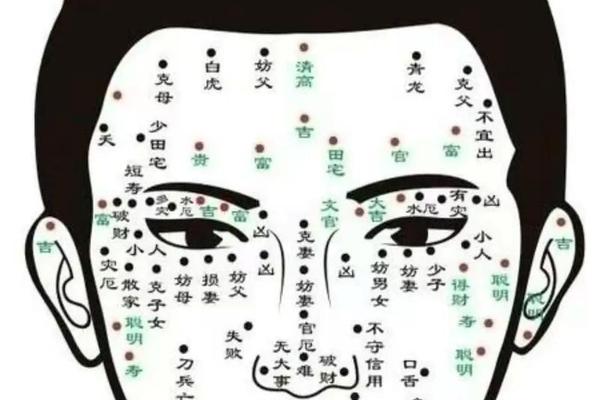

位置学说构成痣相体系的核心框架。面部被细分为十二宫位,如鼻梁属财帛宫,下巴归田宅宫。网页1详述鼻梁饱满之痣象征“偏财”,但若痣生鼻翼则易“财来财去”,这种划分与面部神经分布及表情肌活动存在潜在关联——频繁肌肉运动区域的痣更易受刺激产生病变。身体部位中,手掌痣相尤为特殊,相学认为其代表“掌握命运的能力”,而医学提醒掌跖部位交界痣需警惕恶变。

三、传统命理与现代科学的对话

痣相学的合理性始终备受争议。支持者援引《周易》天人感应理论,认为人体痣相是宇宙能量场的微观映射。反对者则指出,古代相书对同一痣位的吉凶判断常自相矛盾,如网页36揭示敦煌残卷与明代相书对女性乳痣的解读截然不同。这种矛盾恰恰反映相学体系依赖经验归纳而非实证检验的本质。

现代医学为痣相研究提供新视角。研究发现,某些“贵痣”特征与健康指标存在巧合:如色泽均匀的圆形痣多属良性,符合相学“吉痣”标准;而边缘模糊的痣恶变概率较高,对应“凶痣”之说。网页55指出,黑色素瘤60%源于普通痣变异,这与相学“痣变则运改”的警示不谋而合。这种跨学科呼应提示,传统经验可能包含未被阐明的生物医学逻辑。

建议建立痣相数据库进行量化研究。通过收集10万例痣相特征与人生轨迹数据,运用大数据分析技术,可验证传统命理符号与现代生命科学的相关性。例如追踪手掌痣人群的职业发展,或对比不同面部痣相者的健康档案,这种研究既能保存文化遗产,又能促进皮肤病早期筛查。

痣相学作为文化遗产,承载着古人观察生命现象的智慧。先天痣与后天痣的划分、形态色泽的吉凶体系,构成独特的符号解释系统。在科学理性主导的今天,我们既要警惕相学中的宿命论倾向,也应重视其蕴含的观察经验——那些关于痣相变化的警示,或许正是古人朴素的健康预警机制。未来的研究,应在尊重文化多样性的基础上,搭建传统相学与现代医学的对话桥梁,让千年痣相文化在科学光照下焕发新生。