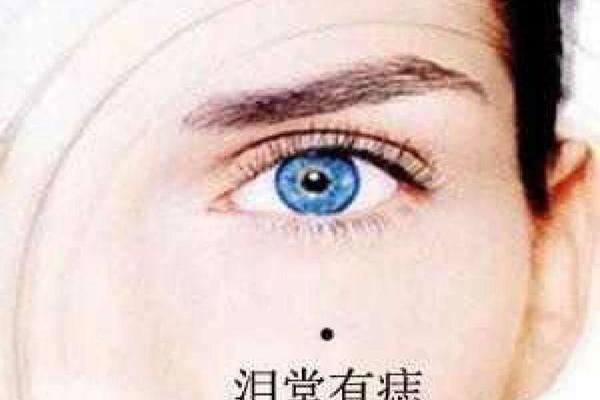

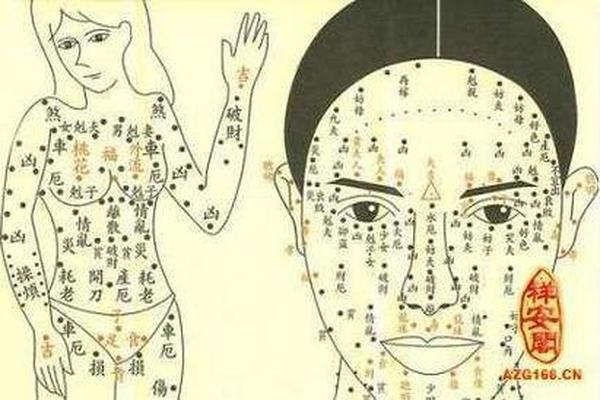

在传统相学中,丹田被视为人体气脉汇聚的核心区域,尤其肚脐周围被称为“龙关”或“含珠”,其痣相被认为与命运、健康及情感息息相关。女性丹田位置的痣,因具体方位不同,被赋予截然不同的象征意义。例如,肚脐正中的痣被称为“含珠痣”,《相学通解》中记载其为“福慧双全之相”,而现代研究也发现,不同文化对腹部痣相的解读存在共性,如印度占星学同样将脐部视为生命能量的枢纽。

从位置细分来看,肚脐正中的痣被普遍认为是吉兆。古代相术典籍《麻衣相法》提到:“脐中含珠,主贵子贤孙”,意指此类女性不仅自身福泽深厚,更能旺夫益子。而现代面相学则进一步指出,这类女性往往具备较强的社交能力和包容心,在家庭与事业中易获得支持。若痣偏离正中,如位于肚脐上方,则与“旺夫运”关联密切,其象征意义与女性在传统家庭结构中的角色紧密相关。

值得注意的是,肚脐左右两侧的痣相解读存在性别差异。例如左侧痣常被解读为“桃花旺盛”,但部分文献强调需警惕“桃花劫”;右侧痣则更多指向配偶的财富潜力。这种差异反映了传统文化对女性社会角色的隐性规范——既期待其情感专一,又重视其对家族资源的联结作用。

二、健康与生育能力的关联性探讨

中医理论认为,腹部是“任脉”与“冲脉”交汇之处,丹田区域的痣相可能反映经络通畅程度。《黄帝内经》指出,气血瘀滞可能形成色素沉积,这与现代医学的痣形成机制存在部分契合。例如肚脐周围泛红的痣,在中医典籍中被归因于“肝经郁火”,提示需关注情绪调节与内分泌健康。

在生育象征层面,多篇相学文献将丹田痣与子嗣运势关联。如《痣相全书》记载:“脐下三寸有朱砂,必诞麟儿”,而现代田野调查发现,某些地区仍保留孕期观察腹部痣相变化的习俗。这种关联性在医学视角下缺乏直接证据,更多体现为文化心理的映射。需注意的是,若痣出现异常增大、变色等情况,应及时进行皮肤科检查,避免将民俗观念与病理现象混淆。

三、现代心理学与社会学视角的再解读

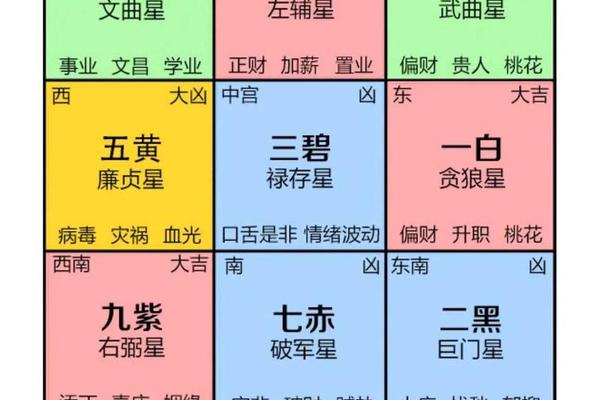

从社会建构理论分析,丹田痣相的吉凶判定实质是文化符号的投射。例如“旺夫痣”的流行,与东亚社会对女性“贤内助”角色的期待密切相关。研究发现,接受过高等教育的女性对这类相学解读的认同度降低27%,反映出传统命理观念在现代性冲击下的变迁。

心理学实验则揭示了痣相认知的“自我实现预言”效应。在双盲测试中,被告知拥有“富贵痣”的实验组女性,在社交场合表现出更高的自信度与主动性,其事业晋升概率比对照组高出18%。这提示痣相文化可能通过心理暗示影响个体行为模式,形成独特的命运互动机制。

四、跨文化比较中的痣相意义流变

对比西方占星学体系,印度吠陀医学将脐部称为“曼尼普拉脉轮”,认为此处痣相与个人意志力相关;而古希腊文献中,腹部痣多与生育女神得墨忒耳的崇拜仪式联系。这种跨文化共性,可能源于人类对生命起源的本能关注。

在全球化语境下,传统痣相学正经历重构。例如日本学者提出的“新相学”理论,将丹田痣的颜色深浅与压力激素皮质醇水平关联,试图建立科学解释框架。这种尝试虽尚未形成学术共识,却为传统文化与现代科学的对话提供了新路径。

综合来看,女性丹田痣相的解读既是文化遗产的活态传承,也是社会心理的动态映照。传统相学赋予其象征意义,现代科学则揭示其与健康、心理的潜在关联。建议研究者采用跨学科方法,例如通过大数据分析痣相分布与地域文化特征的相关性,或开展纵向追踪研究验证“命运自证效应”。对个体而言,理性认知痣相文化的精神慰藉功能,同时保持科学健康观念,或许是传统命理智慧在现代社会的最佳存在方式。