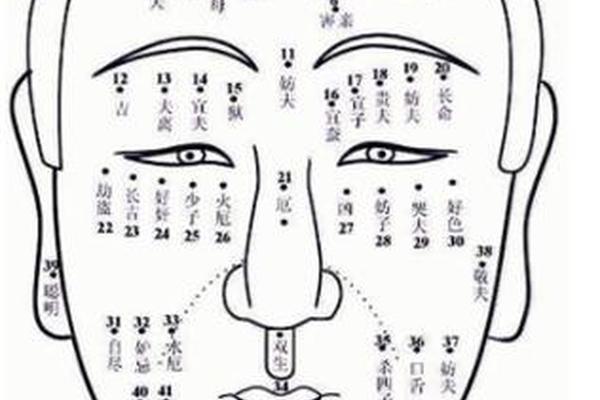

在中国传统面相学中,痣的位置、色泽与形态被赋予深刻的命理意义,尤其是男性面部特征,常被视为解读性格、事业与情感的重要线索。右眼下与右眼皮眉毛下方区域,因涉及“田宅宫”“子女宫”“夫妻宫”等多个相学维度,其痣相常引发关注。本文将从传统相学、现代心理学及社会文化视角,剖析这一特殊痣相的多元意涵。

一、传统相学的命理隐喻

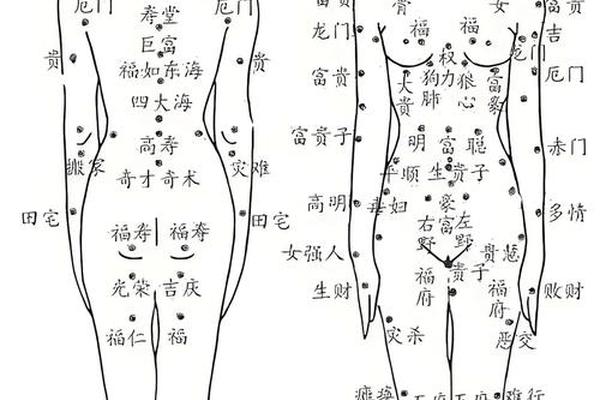

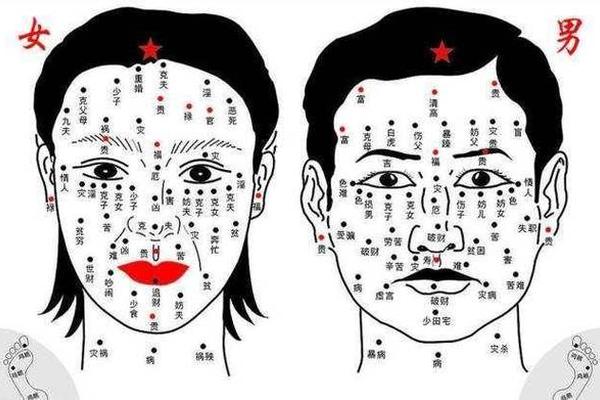

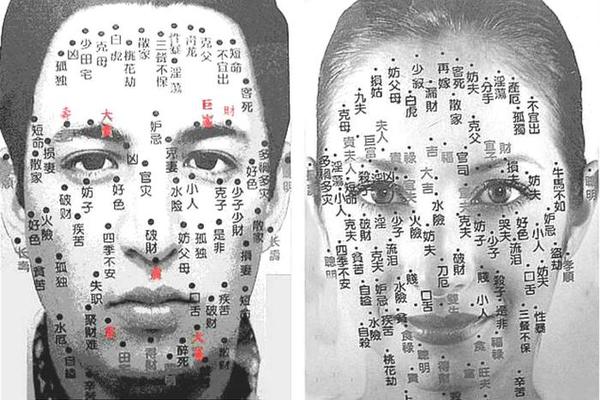

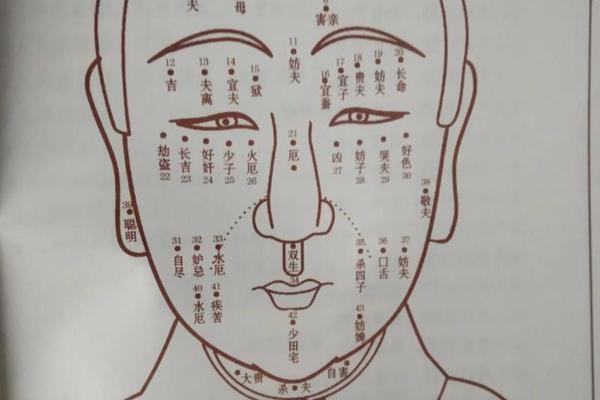

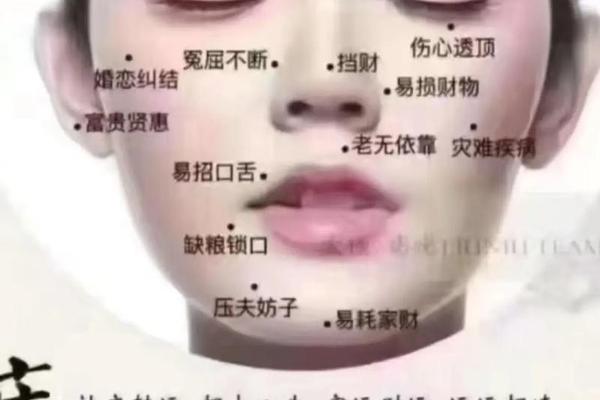

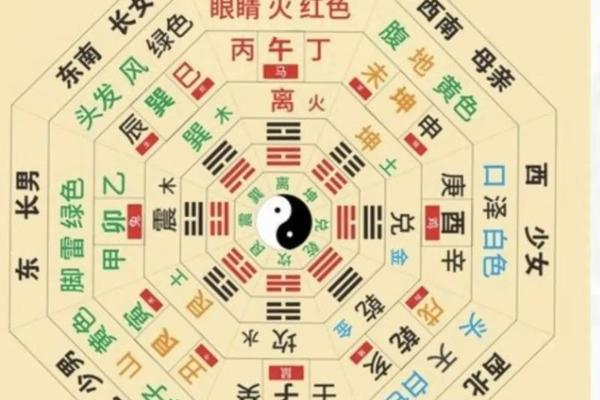

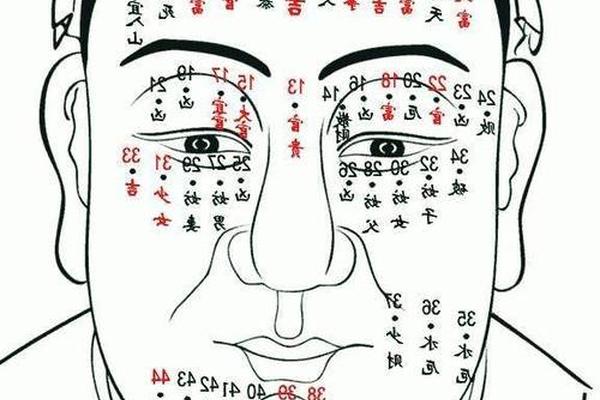

在《麻衣相法》等古籍中,右眼下方至眉毛的区域被称为“三阴三阳”,主掌健康、子嗣与情感。右眼下痣若位于泪堂(即下眼睑内侧),传统相学认为此为“泪痣”,象征情感波折。如网页23所述,此处痣相暗示“克子、哭泣”,可能因子女问题或伴侣关系陷入精神困顿。而右眼皮眉毛下方的痣,则关联“田宅宫”,此处若有美痣(色泽黑亮、圆润),常被视为财富积累的吉兆,如网页18提到“田宅宫痣主家宅丰隆”,但若为恶痣(色浊形歪),则预示家庭纷争或健康隐患。

值得注意的是,“男相女眉”的特殊性——即男性右眉形态偏柔美且下方有痣,在相学中被赋予矛盾解读。网页51指出,右眉尾痣若为美痣,可增强人际助力,但若形态不佳,则易受兄弟拖累或投资失利。这种性别与痣相的交互效应,反映了传统命理对男性刚柔平衡的深层考量。

二、性格特质与行为倾向

现代心理学研究显示,面部特征与性格存在统计学关联。右眼下痣的男性,常表现出双重性格特质:一方面,如网页48所述,他们往往“独立自主,具备领导力”,在事业中展现出决断力;情感层面易陷入多愁善感,尤其当痣色偏红时,更易出现情绪化决策。这种矛盾性在婚恋中尤为明显,网页12提到右眼下“经营痣”者虽善于社交,却可能因“过度理性”导致亲密关系疏离。

从神经科学视角看,面部痣相与大脑功能区的潜在联系值得探究。例如,右眼周区域对应大脑前额叶皮层,该区域负责决策与情绪调节。有学者推测,此处的痣相或与多巴胺分泌水平相关,进而影响风险偏好(如网页30提及的“鼻旁痣者轻浮”现象)。尽管缺乏直接证据,这种跨学科假说为传统相学提供了新的解释路径。

三、社会文化中的象征实践

痣相的解读始终嵌入特定文化语境。在东亚社会,右眼下痣常被赋予“风流才子”的文学意象,如古典小说中贾宝玉“目若秋波,痣点泪堂”的描写。这种文化编码在当代演变为双重认知:商业精英视其为“贵人痣”(网页1称眼尾痣宜从事异性关联行业),而保守群体则担忧其“桃花过盛”(网页57警示需防婚外情)。这种矛盾态度,实质是社会对男性魅力与道德约束的张力投射。

值得注意的是,痣相的祛除行为本身成为文化实践。网页23提到,现代男性选择激光点痣多出于“改运”诉求,尤其当痣相位于“夫妻宫”时,祛痣被视为情感危机的破解术。这种行为既延续了“面相可塑”的传统观念,又掺杂了现代人对命运掌控的焦虑感。

四、现代科学的批判性反思

尽管传统相学提供丰富阐释,现代医学更关注痣的病理属性。右眼下痣若突然增大、变色,可能与黑色素瘤相关(如网页57提及“慢性病风险”)。遗传学研究显示,痣的分布受MC1R基因调控,该基因同时影响性格外向性(呼应网页30“眼角痣主社交灵活”之说)。这种基因-行为关联,为痣相的命理说提供部分生物学佐证。

过度迷信痣相可能导致认知偏差。例如,网页17警示“眉中恶痣者易遭手足连累”,若个体因此疏远亲属,反而加剧人际困境。理性看待痣相,需结合实证研究与个体情境,避免陷入决定论误区。

总结与建议

右眼下与眉毛下方的痣相,既是传统文化的符号载体,也是个体特质的多维映射。传统相学强调其与财运、情感的关联,现代科学则揭示生理与行为的潜在联系。未来研究可深入探索基因、激素与痣相的交互机制,并开展跨文化比较(如中西方对同一痣相的解读差异)。对于个体而言,既要警惕“以痣断命”的思维局限,也可将其作为自我认知的辅助参考,在尊重科学的基础上,实现传统智慧与现代生活的辩证融合。