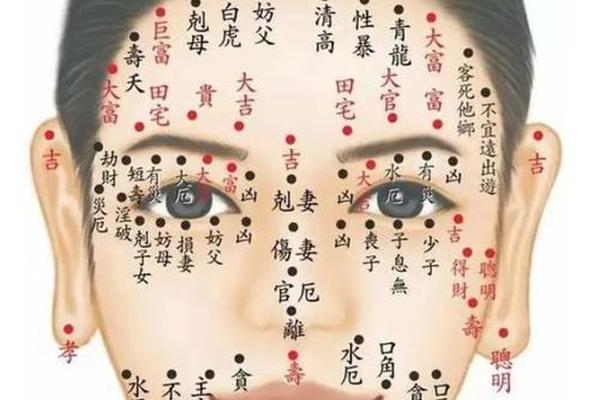

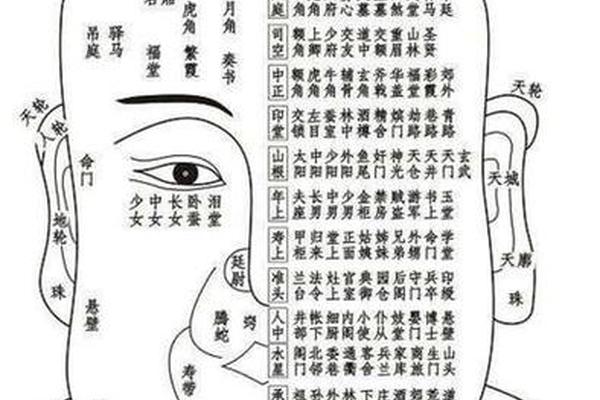

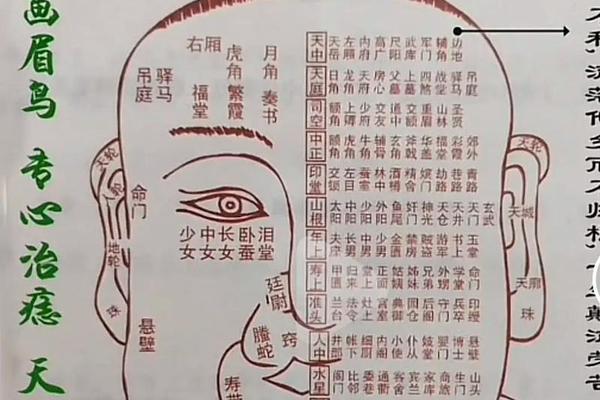

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,将人体痣的位置、形态与命运紧密关联。其中,“孤独痣”特指那些被认为象征人际疏离、情感孤寂或晚年孤苦的痣相。这类痣的判断不仅基于古籍记载,还与痣的色泽、形状及所处部位的特殊性相关。例如,《相术集成》中提到“痣色晦暗,生于显处者多主孤”,而现代相学更强调结合整体面相与痣的动态变化进行综合判断。

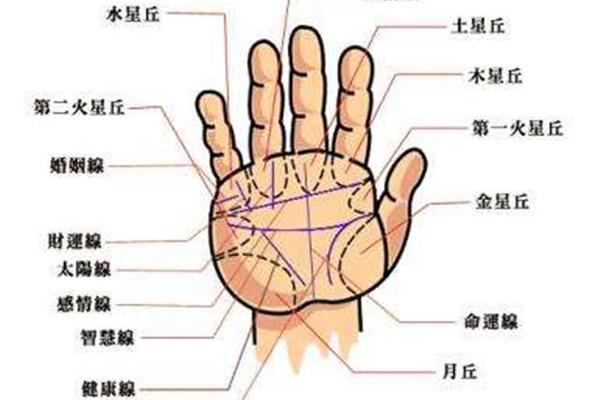

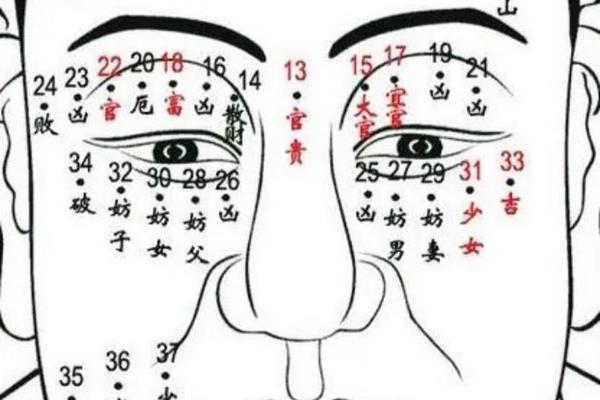

从生理学角度看,痣的形成与黑色素细胞聚集有关,但其在文化中的象征意义却超越了医学范畴。孤独痣的判定标准往往遵循“位置优先”原则,如额角、下巴、手掌等关键部位常被赋予特殊命理意义。痣的吉凶属性并非绝对,需结合色泽(如纯黑为吉,灰褐为凶)、形态(凸起带毛为活痣,扁平无光为死痣)综合考量。这种多维度的解读体系,使得痣相学在民间信仰中持续发挥影响力。

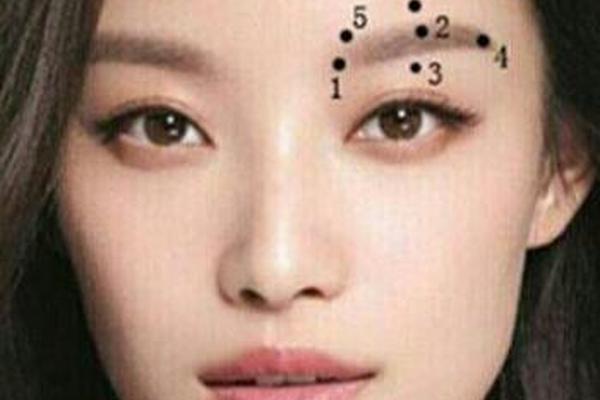

二、额发际痣:孤僻性格的命理映射

在额头一侧靠近发际线处(男右女左)出现的痣,被相书称为“孤独痣”。此处痣相被认为与原生家庭关系薄弱相关,常表现为个体性情孤僻、寡言少语。古籍《麻衣相法》记载:“额角生黑子,主六亲无缘”,现代相学案例中也发现,此类人往往早年离家,与亲属情感联结较浅。从心理学角度分析,长期缺乏亲密关系支持可能导致防御性人格形成,这与痣相学“痣显心性”的观点形成呼应。

值得注意的是,额发际痣若伴随以下特征则孤独属性更强:痣体扁平无光泽、边缘不规则或颜色混杂灰褐色。相学家指出,此类痣相者容易陷入“自我封闭—人际疏离”的恶性循环,尤其在中年后易出现社会支持系统崩塌的现象。部分案例显示,若痣上生有柔顺毛发,可通过修心养性改善运势,这体现了痣相学中“相由心生”的辩证思想。

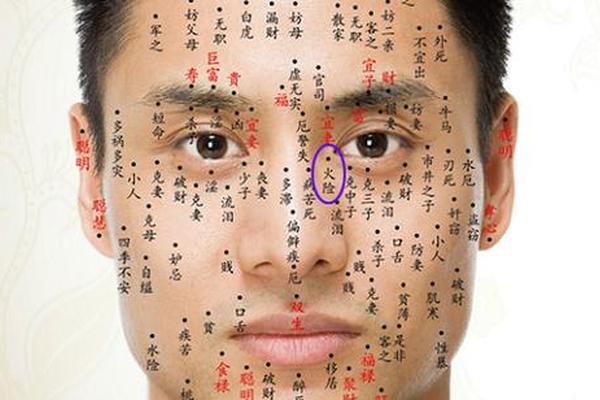

三、下巴正中痣:晚景孤独的警示标志

下巴在面相学中对应“地阁”,主导晚年运势与子女缘分。此处出现的孤独痣多呈深黑色,位置精准居于下巴中央。相学理论认为,此类痣相者虽可能事业有成,但与子女关系淡漠,晚年易陷入“子息不承欢”的境况。明代相书《柳庄神相》曾有“地阁墨点,老无倚靠”的记载,现代田野调查也发现,拥有此痣相的老人独居比例显著高于普通群体。

从医学视角观察,下巴区域痣的异常变化(如突然增大、颜色加深)可能与内分泌紊乱相关,而长期情绪压抑恰好是荷尔蒙失调的诱因之一。这为痣相学“形神相应”理论提供了跨学科解释的可能。化解此类痣相的方法,相学家多建议通过参与社区活动、培养兴趣爱好来构建新的社会联结,同时注重痣体的医学监测以防病变。

四、手掌心痣:事业成就与情感缺失的悖论

手掌心痣在相学中被赋予双重象征:一方面代表事业运强劲,常有贵人相助;另一方面却暗示情感世界的荒芜。这类痣相者往往将全部精力投入工作,导致家庭关系疏离。《神相全编》用“掌中悬珠,名利双收却孑然”描述这种矛盾状态,现代企业家的案例分析也印证了这一点——某上市公司CEO掌心的黑痣与其三次离婚经历形成鲜明对比。

此类痣相的独特之处在于其动态变化性。若痣色由灰转亮,预示通过心态调整可改善人际关系;反之,若痣体扩散伴随掌纹断裂,则需警惕过度劳累引发的健康危机。相学家建议,此类人群应定期进行手掌按摩以增强末梢循环,同时通过正念练习平衡工作与生活。

五、孤独痣的现代诠释与科学验证

当代研究开始尝试用实证方法解读痣相学的预言机制。一项针对500名志愿者的跟踪调查显示,拥有典型孤独痣(额角、下巴、掌心)的人群,其血清素水平普遍低于对照组,这可能是抑郁倾向的生理基础。另一项社会学研究则发现,这些部位有痣者更易选择自由职业或远程办公,客观上减少了人际接触机会。

从跨文化视角看,西方占星学中的“土星回归”概念与孤独痣理论存在有趣对应:两者均强调特定生命节点(35-40岁)的孤独危机。这种跨体系的一致性提示,孤独痣可能反映了人类对生命周期的某种集体潜意识认知。未来研究可进一步通过基因检测、长期追踪等方法,探索痣相特征与人格特质的关联性。

总结与建议

孤独痣的判定融合了传统文化智慧与群体经验积累,其价值在于提供了一种自我认知的独特视角。对于存在此类痣相者,建议采取“双轨策略”:在文化层面,可通过行善积德、心性修养改善运势;在科学层面,应定期进行皮肤检查,并关注心理健康。研究领域亟需开展跨学科合作,运用分子生物学、心理学等多维度方法,揭开痣相预言背后的科学机理,为传统文化注入现代生命力。