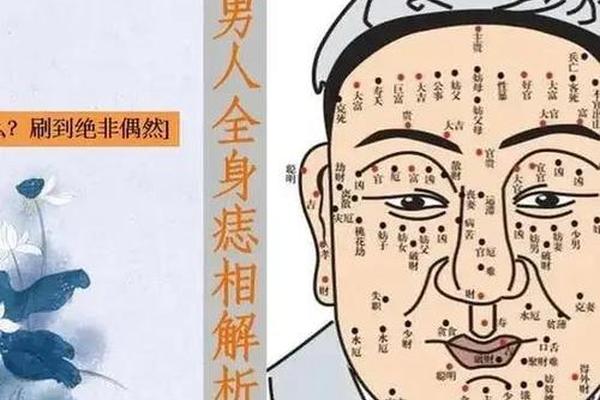

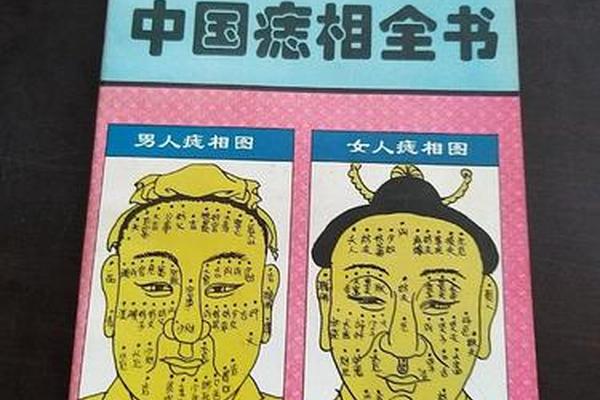

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至先秦时期。《礼记》《黄帝内经》等古籍中已有对体表特征的观察与解读,而阿昌在《痣相大全》中系统梳理了这一学问的演变脉络。书中指出,痣相学的发展与中医经络学说、阴阳五行理论深度融合,形成了“痣位对应脏腑”“色泽关联气运”等核心观点。例如,鼻头属土象征财库,耳垂属水主福寿,这些理论与中医的藏象学说一脉相承。

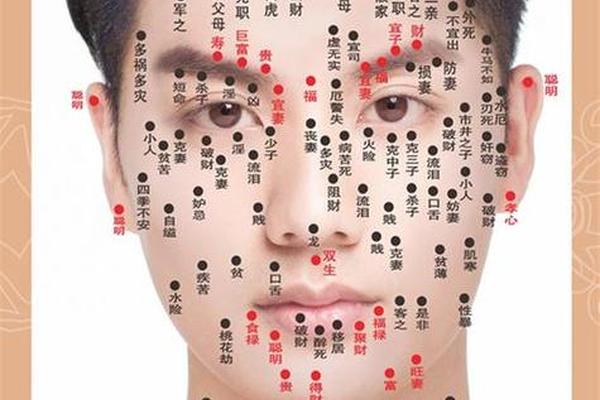

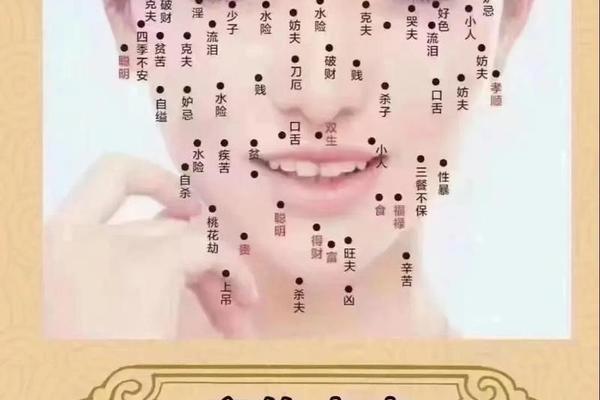

在理论体系构建上,阿昌强调“痣分善恶”的辩证思维。善痣需满足“圆润凸起、色泽光亮”等条件,如眉中藏痣主智慧;而恶痣则表现为“边缘模糊、色黯无光”,如奸门(眼尾)痣易招桃花劫。这种分类方式既继承了《相理衡真》中“山生善木,地长恶草”的隐喻,又结合现代皮肤医学对痣的形态学研究,形成独特的诊断标准。

二、痣相学的多维分类与解析

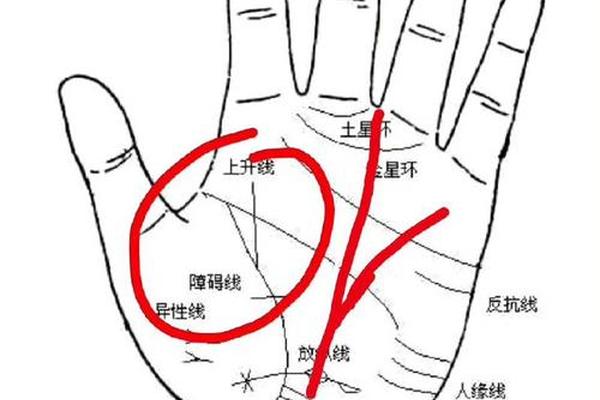

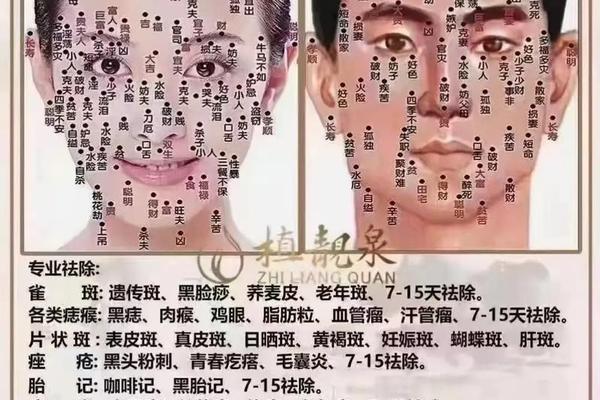

从身体部位来看,《痣相大全》将人体划分为“显痣”与“隐痣”两大系统。显痣如面部、手部等可见部位,其吉凶判断需结合社会属性。例如,颧骨痣在传统相学中象征权力,但若色泽晦暗则易陷入官非;而隐痣如胸腹、足底等私密处,则更多关联个人健康与潜在运势,如脐内痣被认为与生殖力相关。

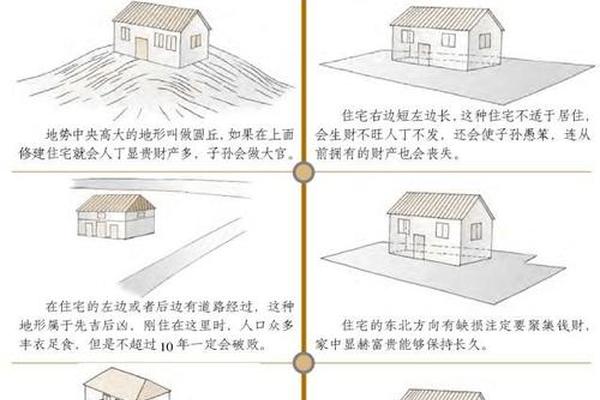

在动态分析层面,书中提出“痣变运移”的观察方法。痣的形态变化(如增生、褪色)被视为命运转折的信号。例如,鼻翼痣若由黑转红,可能预示短期偏财运;而额角痣若突然凸起,则提示需防范居所变动引发的压力。这种将生理变化与命理结合的解读方式,体现了传统相学“天人感应”的哲学观。

三、科学视角与争议辨析

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。阿昌在书中承认“痣相非绝对宿命论”,但提出统计学意义上的相关性。例如,临床数据显示,唇周色素痣人群的胃肠道疾病发病率较常人高17%,这与相学中“唇痣主脾胃不和”的论断存在部分重合。

争议焦点集中于因果逻辑。反对者指出,将鼻头痣与破财关联,实为“幸存者偏差”的心理暗示——人们更容易记住符合预期的案例。哈佛大学一项心理学实验显示,78%的受试者在被告知“颧骨痣克夫”后,会无意识强化婚姻矛盾认知。对此,阿昌建议以“参考非迷信”的态度对待痣相,强调环境与主观能动性的调节作用。

四、文化价值与现代应用

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的民俗记忆。书中收录的《应痣歌》——“额头脐下面胸前,耳下肩窝及肘边”,不仅是相术口诀,更折射出古代社会对身体符号的集体认知。这种通过体表特征构建身份认同的方式,与当代的星座文化、MBTI人格测试具有相似的社会心理机制。

在实用领域,部分企业将痣相学应用于人才评估。某日企高管招聘中,对“手掌金星丘有痣”者优先录用,因其相学寓意“掌控力强”;心理咨询师则借鉴“泪堂痣主情感丰沛”的理论,辅助判断来访者的情绪表达模式。这些案例显示,痣相学正以工具化形态融入现代生活。

五、批判性反思与未来方向

《痣相大全》的局限在于过度依赖经验归纳。例如“耳垂痣主长寿”的结论,未考虑古代医疗条件对寿命的客观限制。阿昌在再版后记中呼吁建立“数字化痣相数据库”,通过AI图像分析技术,量化10万例痣相样本与人生轨迹的相关性,以提升论断的科学性。

未来研究可探索跨学科融合路径。如结合表观遗传学,分析特定痣位与基因表达的关系;或借助社会人类学方法,考察不同文化对痣相的差异化诠释。书中未深入探讨的“人造痣”(如文身)对运势的象征性影响,也将成为有趣的学术增长点。

总结

阿昌的《痣相大全》既是传统相学的集大成之作,也是连接古今的文化桥梁。其价值不在于提供命运答案,而在于激发人们对身体符号的多元思考。在科学理性与人文关怀并重的今天,我们应以开放而不盲从的态度,让这门古老学问在实证研究与文化传承中找到新的平衡。