在古老的面相学中,痣的位置与形态常被视为解读个人命运与性格的密码。其中,“桃花痣”作为象征情感与人际关系的特殊符号,历来备受关注。从《麻衣相法》到现代心理学,人们对面部痣相的解读既带有神秘色彩,也暗含对人性与情感的深层探索。本文通过梳理传统相学理论与当代研究,结合文化差异与科学视角,揭示女性面部桃花痣背后的多元意涵。

桃花痣的象征意义

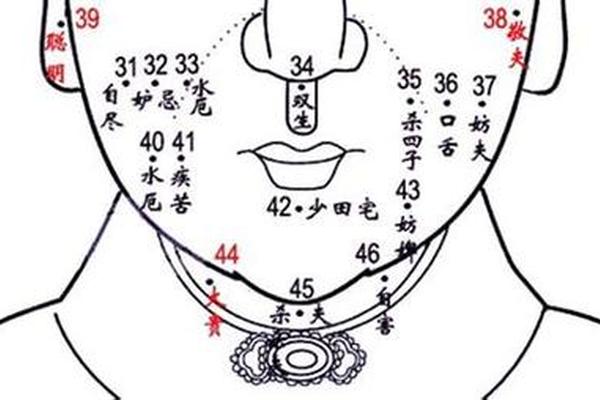

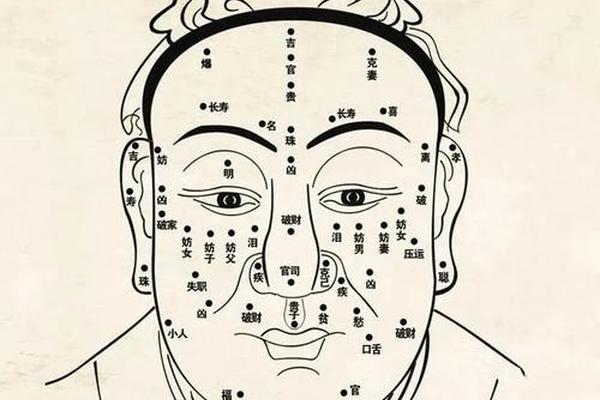

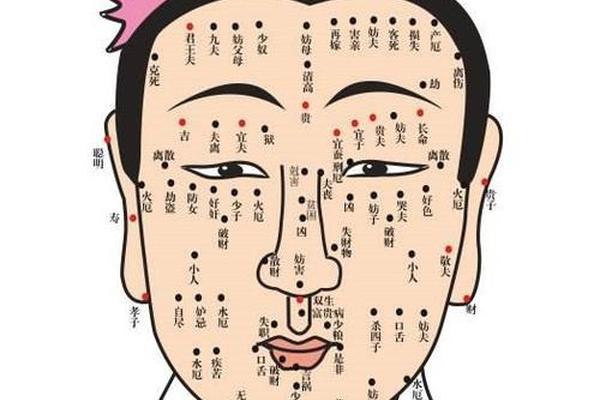

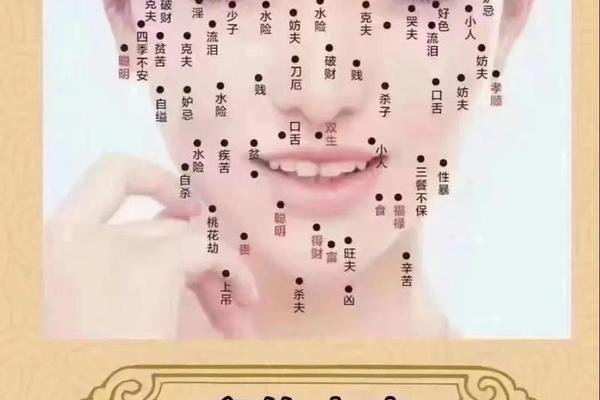

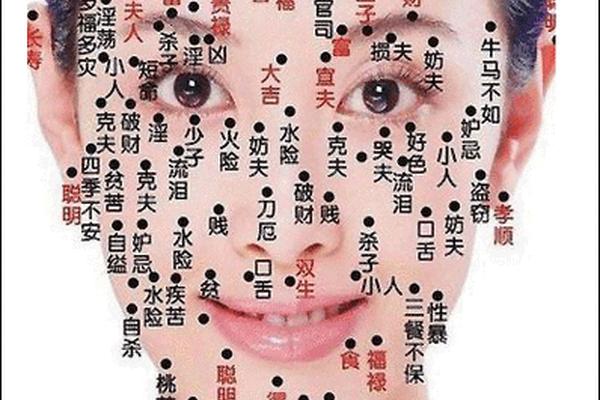

传统相学将面部划分为十二宫位,其中涉及情感的“夫妻宫”“子女宫”等区域若现特定形态的痣,则被视为桃花运势的显化。例如《柳庄相法》记载,眼尾至太阳穴处的“鱼尾痣”主异性缘旺盛,而鼻翼附近的“兰台痣”则象征社交魅力。这些痣相并非简单的吉凶判断,而是与个人性格特质密切相关——热情外向者更易在动态表情中凸显特定位置的痣相。

现代心理学研究为此提供了新的视角。美国人类学家Helen Fisher发现,面部特征对人际吸引存在“聚焦效应”:当痣位于五官动态区域(如笑肌附近),会因表情变化强化记忆点。这与相学中“动痣主变”的理论不谋而合,说明传统智慧暗含行为科学的逻辑基础。

位置与情感关联

眉间痣在东方相学中被称作“观音痣”,象征慈悲心肠与情感克制,但印度面相体系却视其为“第三眼觉醒”的标志。这种文化差异揭示,痣相解读本质上是社会价值观的投射。例如西方占星学将唇边痣定义为“维纳斯之吻”,强调性感魅力;而日本传统认为耳垂痣预示婚姻波折,反映集体主义文化对稳定关系的重视。

台湾学者林美容的田野调查显示,现代女性对桃花痣的认知呈现功能性转变:90后群体更倾向将痣相视为个性符号。某美妆品牌2022年调研数据显示,32%的消费者特意通过化妆增强特定位置痣相,这种行为已从命理信仰演变为审美表达。

文化中的多元解读

古籍《太清神鉴》将面部分为九州分野,认为不同区域的痣相对应不同能量流动。如颧骨痣属“火位”,主掌控欲与领导力,这类女性在职场易遇情感纠纷。但社会学家郑也夫指出,这种关联可能源于古代对女性社会角色的限制——强势性格在父权语境下被污名化为“桃花劫”。

对比研究发现,影视文化正重塑痣相象征体系。韩剧《来自星星的你》中女主角的鼻尖痣引发模仿热潮,使该位置从相学中的“破财痣”逆转为“纯真象征”。这种文化再生产现象,印证了法国哲学家鲍德里亚“拟像理论”中符号意义流动性的观点。

现代视角的再审视

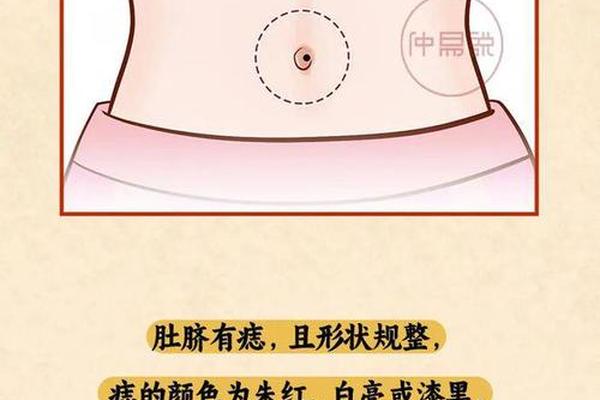

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。皮肤科专家王明悦指出,某些“桃花痣”位置恰是表情肌频繁牵拉区域,长期微创伤可能导致色素沉淀。这为相学“动态生痣”的说法提供了生理学解释。但需要警惕的是,个别案例中,突然出现的痣可能是皮肤病变征兆,科学理性不应让位于玄学解读。

神经美学研究揭示了更深层关联。德国马克斯·普朗克研究所实验证明,对称分布在五官周围的痣相,能触发大脑梭状回面孔区的特殊反应,这种“非对称美”的感知或许解释了桃花痣的吸引力本质。这提示我们,传统相学可能无意中契合了神经认知规律。

桃花痣的解读史,实则是部人类认知自我与世界的微观史。从命理符号到个性标签,其内涵演变映射着社会观念的更迭。现代研究证实,某些传统智慧蕴含着行为科学与神经美学的原理,但需要以批判性思维区分文化隐喻与科学事实。未来研究可深入探讨不同文化背景下痣相认知的神经机制,或设计跨文化实验验证传统理论的普适性。在理性与浪漫之间,或许藏着破解人性密码的真正钥匙。

这篇文章融合相学古籍、跨文化比较与现代科学研究,既保留传统智慧的神秘美感,又赋予其科学解释的可能。通过多维度剖析,揭示桃花痣如何从占卜符号转化为文化镜像,最终成为理解人性复杂性的独特窗口。