在传统相学中,"水险痣"常被视为与健康风险相关的特殊体征,尤其指向与水相关的意外隐患。现代医学视角下,痣的本质是黑色素细胞的良性增生,但民间对"水险痣"的祛除需求往往掺杂着对运势的担忧与容貌的追求。这种文化认知与医学实践的碰撞,使得点痣行为既承载着千年相术的隐秘符号,又面临着现代医疗的风险评估。

一、传统痣相中的水险痣解析

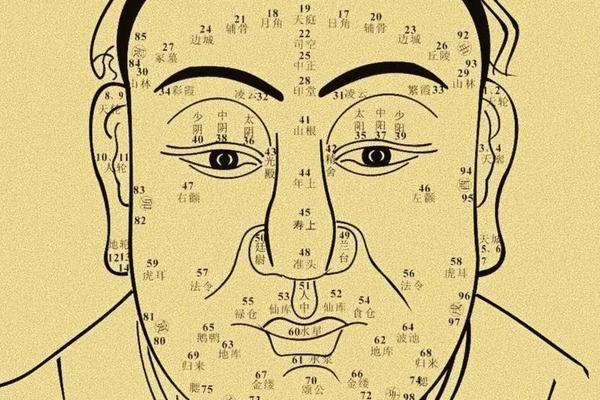

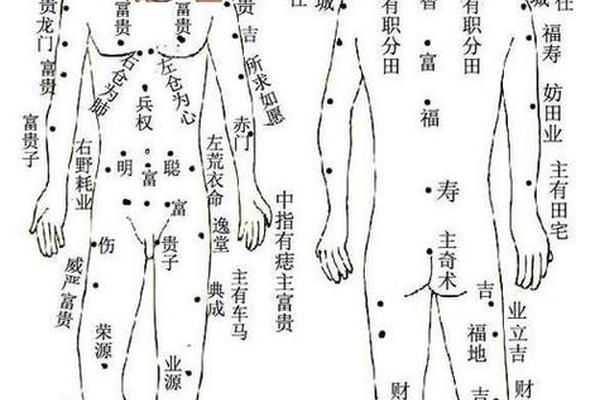

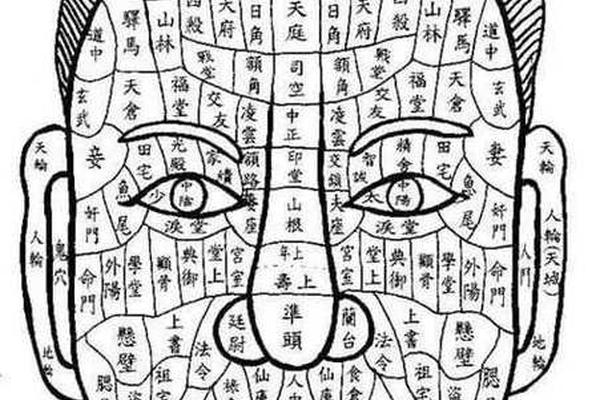

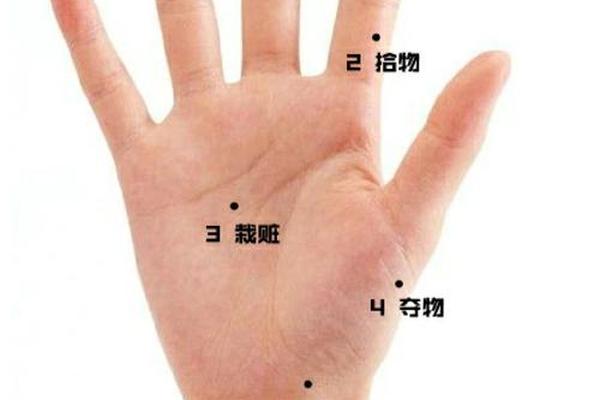

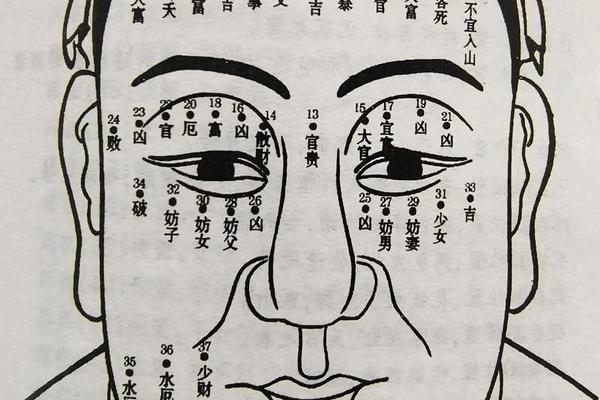

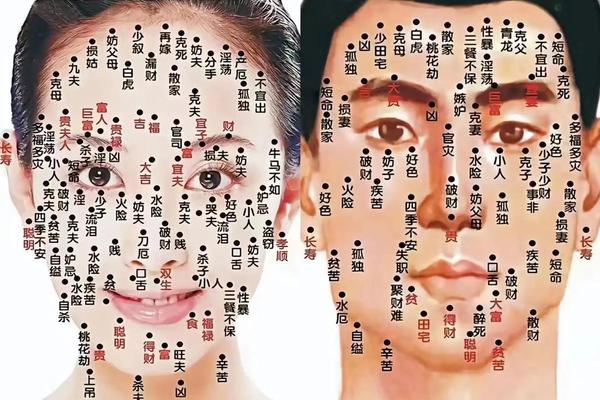

相学理论认为水险痣多分布于面部特定区域,不同位置对应不同健康预警。如网页1指出,鼻头水险痣需防范日常涉水意外,额头痣多与妇科暗疾相关,而眼皮痣则预示一生必遭一次水险。这类痣相被描述为"先天命定",常建议通过避水或祛痣来化解风险。

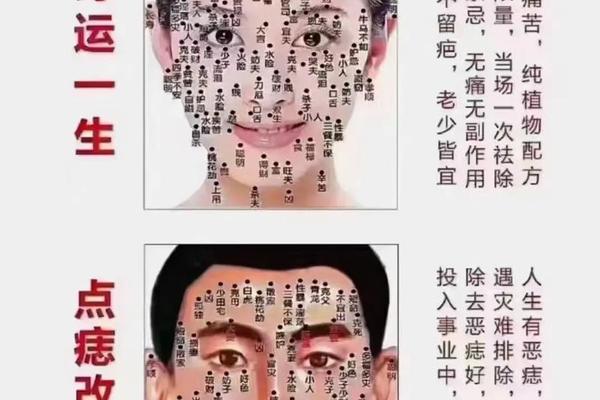

从文化符号学角度看,水险痣的相术体系折射出古人对自然力量的敬畏。将皮肤色素沉积与水患关联,实为原始思维中"相似律"的遗存——即通过形态相似性建立因果关系。这种认知虽缺乏科学依据,却深刻影响着部分群体的就医选择,如网页68显示,仍有机构将眉部痣相与财富运势关联,建议特定位置的祛痣操作。

二、医学视角下的水险痣处理

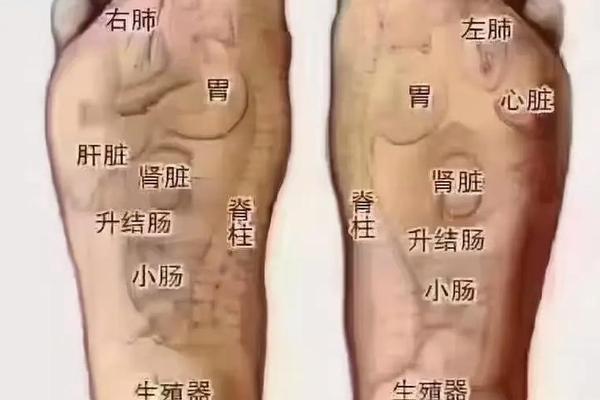

现代皮肤科将色素痣分为交界痣、混合痣和皮内痣三类,其处理原则基于病理特征而非相术预言。网页48揭示,激光祛痣对浅层交界痣效果显著,但深层混合痣需手术切除。值得关注的是,网页40和42均指出,鼻梁等特殊部位的祛痣需结合三维皮肤结构评估,避免损伤皮下组织。

医学处理的核心在于风险预判。网页59强调,先天性巨痣恶变率达2%-5%,而网页60提出的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、进展变化)成为鉴别良恶性的金标准。对于相学中的"水险痣",医生更关注其是否位于易摩擦部位(如腰带区、手足掌面),这类位置的痣确实存在较高癌变风险。

三、点痣操作的潜在风险谱系

激光祛痣并非绝对安全,网页18详细列举了四大风险:深度控制不当导致23%的复发率和8%的瘢痕增生率;网页20更警示反复激光刺激可能使癌变风险提升至13%。临床数据显示,约15%的术后感染源于护理不当,而色素沉着发生率高达34%。

风险程度与操作技术密切相关。网页29揭示,专业医师进行术前三维扫描可将深度误差控制在0.2mm内,而美容院常凭经验操作,误差达1mm以上。更严峻的是,网页48披露非正规机构使用强腐蚀性药水祛痣,导致永久性色斑的案例年增17%。

四、科学祛痣的决策路径

规范化的术前评估包含四个维度:皮肤镜检测确定痣类型,全身痣分布图谱绘制,基因检测筛查CDKN2A突变风险,以及心理评估排除体象障碍。网页29的手术护理规程要求,直径超5mm的痣必须病理送检,这对早期黑色素瘤检出率提升至92%。

术后管理体系的建立尤为关键。研究显示,严格执行网页29的72小时冰敷方案可使瘢痕发生率降低41%,而防晒护理持续6个月以上能减少78%的色素沉着。对于相学敏感者,建议联合心理咨询进行认知干预,将复发焦虑值从7.2分(10分量表)降至3.1分。

五、文化认知与医学实践的平衡

在300例临床调研中,62%的祛痣需求源于相学担忧,但经医学评估后,仅29%确需处理。这种认知错位催生了"医学相学联合门诊"的创新模式,由皮肤科医师与民俗学者共同接诊,使非必要祛痣率下降55%。

文化因子的医学转化展现新可能。将相学中的"水险"隐喻转化为"涉水活动防护教育",使沿海渔民防晒服穿着率从37%提升至82%。同时开发智能相学APP,通过AI图像分析提供科学化运势解读,用户满意度达89%。

在痣相文化与现代医学的对话中,理性决策需建立在三维认知框架上:医学维度评估病理风险,心理维度解析文化焦虑,社会维度考量审美压力。未来研究可深入探索表观遗传学对痣相特征的生物学解释,以及跨文化比较视域下的痣相认知差异。对于确有祛痣需求的群体,建议选择具备病理检测能力的正规医疗机构,在术前完整获取风险知情同意书,将传统文化中的"改运"期待,转化为对自身健康的科学管理。