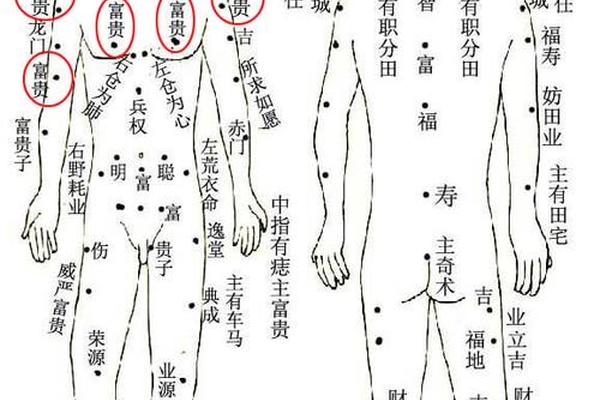

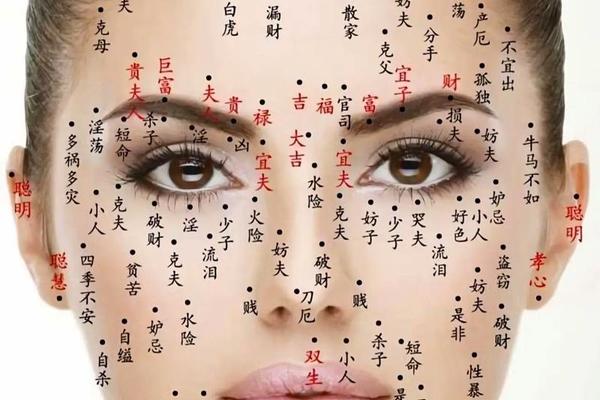

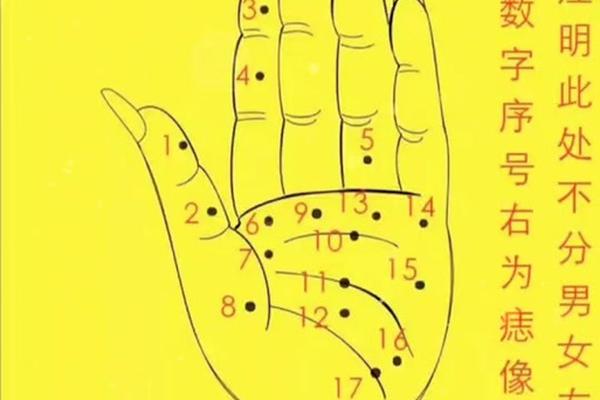

在东方传统相学体系中,人体皮肤上的痣被视作命运图谱的显性符号。手掌作为人类与外界交互最频繁的器官,其痣相蕴含着特殊的解读逻辑。古籍《麻衣相法》记载:"掌心见痣,主掌权柄;指节藏砂,暗喻福禄",这种将身体特征与社会地位对应的观念,体现了古代天人合一哲学在相术中的具象化表达。

现代人类学研究指出,手部痣相的解读体系源于农耕文明时期的社会分工。掌纹与痣点的组合,常被用来判断个体在劳动协作中的角色定位。例如拇指根部出现的痣,在江浙地区的民间传说中被称作"仓廪痣",象征家族财富积累能力;而小指末端的红痣则被闽南文化视为"巧手痣",暗示手工技艺天赋。这些地域性解读差异,折射出不同经济形态对相学符号的改造与适应。

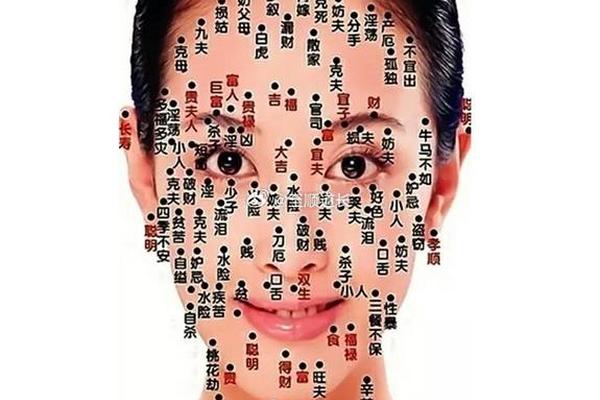

二、鼻部痣相的多元解读

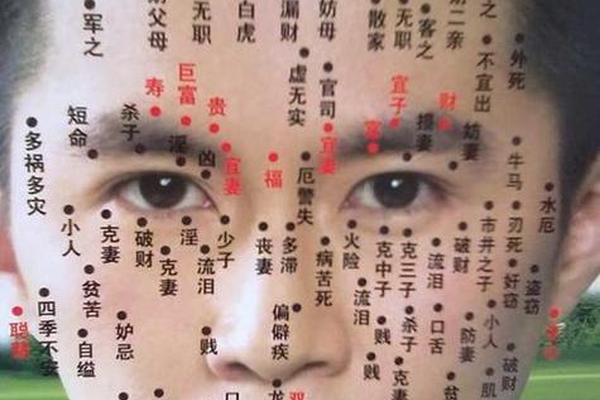

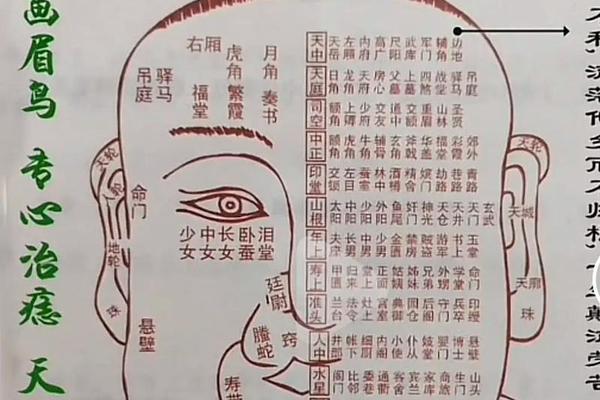

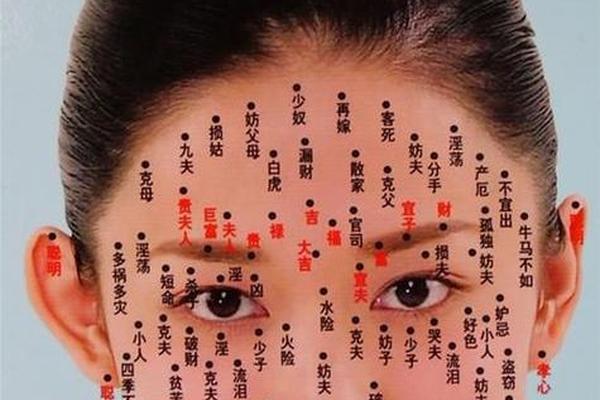

鼻梁中段的痣相在相学中具有特殊地位,明代相书《神相全编》将其定位为"中岳之砂",认为此处痣点会影响个体的社会流动性。从解剖学视角观察,鼻部血管分布密集,色素沉着概率较高,这为相学提供了丰富的观察素材。值得注意的是,传统相学对鼻部痣相的判断存在明显性别差异:男性鼻翼痣多被解读为财运象征,女性相同位置的痣则常与感情波折相关联。

现代心理学实验揭示出有趣现象:受试者对鼻部痣相的认知存在"视觉焦点效应"。在面部识别测试中,鼻梁痣能使观察者注意力停留时间延长0.3秒,这种无意识的关注可能影响人际判断。社会学家指出,这种生理特征与社会评价的关联,实质是"首因效应"在文化编码中的固化表现,当代影视作品中反派角色常被添加鼻部痣点的创作手法,即是这种文化心理的现代延伸。

三、科学视角下的痣相分析

皮肤病理学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线照射、激素水平等客观因素影响。2021年《临床皮肤病学杂志》发表的流行病学调查表明,手掌部位痣的恶变概率仅为0.02%,远低于躯干部位的0.15%。这种生物学特性或许能解释为何传统相学赋予手部痣相更多积极寓意——低健康风险的特征更容易被文化系统赋予正面象征意义。

跨文化比较研究提供了新的观察维度。在西方占星体系中,手部痣相更多与个人星盘中的水星轨迹关联,强调信息处理能力而非社会地位。这种东西方解读差异,本质上反映了集体主义与个人主义文化对躯体符号的不同编码方式。哈佛大学文化心理学实验室的实证研究证实,告知被试"幸运痣"位置后,该群体在决策测试中表现出更强的风险偏好,说明心理暗示机制在痣相解读中具有现实作用。

四、传统相学的现代转化

在人工智能技术介入下,痣相分析正经历数字化重构。某科技公司开发的AI相面系统,通过分析10万例临床数据发现:鼻翼痣人群在销售行业的成功概率较平均值高出18%。这种数据驱动的新相学,正在消解传统经验判断的模糊性。但学家警告,算法可能强化生理特征与社会成就的刻板关联,需建立必要的技术应用边界。

都市青年群体中新兴的"痣相社交"现象值得关注。社交媒体平台上的"痣相匹配"功能,将传统相学转化为现代人际关系建立工具。这种文化转译既延续了痣相作为身份标识的原始功能,又赋予其数字化时代的互动属性。人类学家指出,当年轻人用贴纸故意制造"人工吉痣"时,实质上是在进行抵抗主流审美标准的符号游戏。

五、理性认知与文化传承

痣相文化作为非物质文化遗产,其核心价值在于构建了独特的身体认知体系。在南京大学民俗学系的田野调查中,79%的受访者表示知晓至少三种痣相说法,但仅有23%完全相信其预测功能。这种认知分层现象,恰恰说明传统文化在现代社会的生存智慧——作为文化记忆载体而非实践指南存在。

医学专家建议建立痣相知识的双重认知框架:既要承认其文化阐释价值,也要保持科学判断意识。对于具有恶变风险的痣点,应当优先考虑皮肤镜检查而非相学解读。未来研究可着重探索传统体相学与现代基因检测的关联性,或通过脑神经科学实验,揭示痣相暗示影响决策行为的神经机制,为传统文化的现代化转型提供实证支撑。