在传统文化中,痣的位置常被视为命运的密码,被赋予了吉凶、性格、财富等复杂寓意。随着现代医学和心理学的发展,这些传统观念逐渐受到科学视角的审视。本文将从科学依据、文化多样性、个体差异三个维度,探讨痣相学的可信度与局限性,并重新思考其在当代社会中的意义。

一、科学视角:痣的成因与健康关联

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞的良性聚集,其形成主要受遗传、紫外线暴露和激素变化的影响。梅奥诊所指出,痣的颜色、大小和形态与皮肤细胞的活动相关,而非传统相学所言的“吉凶预兆”。例如,先天性痣多由基因决定,而后天性痣则与日晒和内分泌变化有关,这些生理机制与相学中“财运”“桃花”等抽象概念并无直接关联。

从健康角度而言,痣的异常变化(如边缘不规则、颜色不均)可能是黑色素瘤的征兆,需及时就医。这与传统相学中将痣视为“福祸标记”的逻辑形成鲜明对比。例如,网页1提到中医认为痣是体内毒素的体现,建议通过调理身体而非单纯点痣改善健康。这种观点虽未完全科学化,却揭示了痣与生理状态的潜在联系,超越了传统吉凶论断的单一维度。

二、文化矛盾:痣相标准的多样性与模糊性

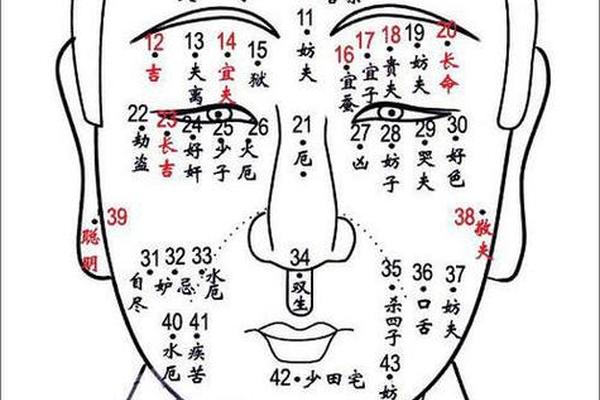

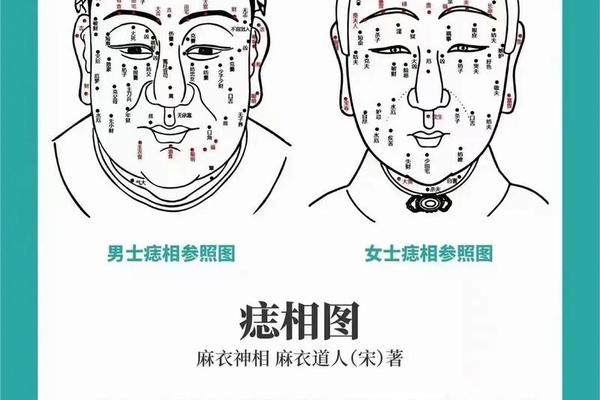

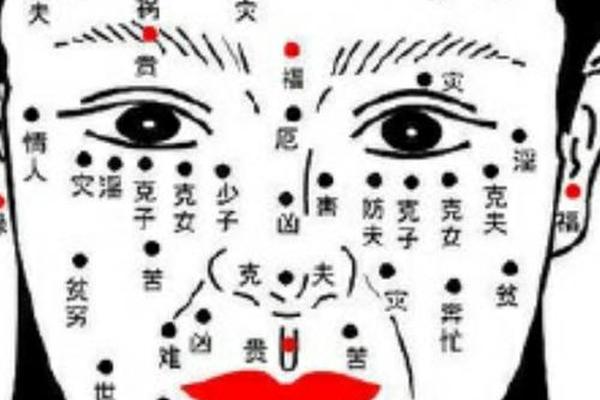

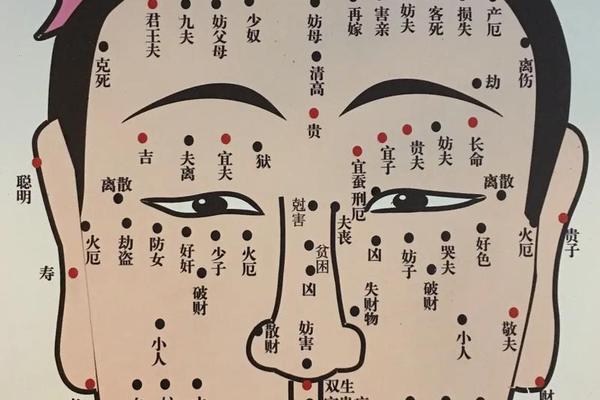

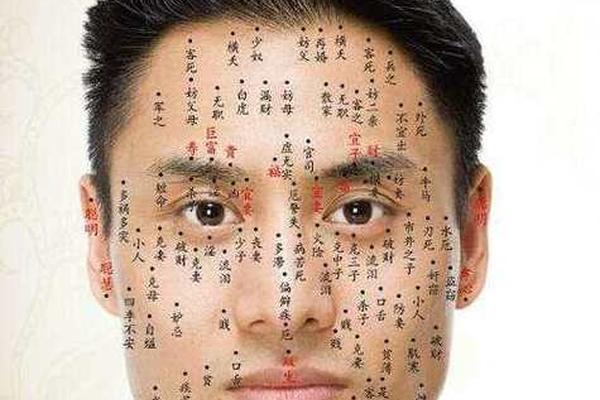

痣相学的解读在不同文化和典籍中存在显著差异。例如,网页22将女性鼻头痣视为“生殖系统疾病”的象征,而网页14却称其为“享乐主义”的标志;网页28认为眼尾痣预示“婚姻不顺”,但网页54提到迁移宫(额角)的痣可能代表“事业有成”。这种矛盾性暴露了相学体系的主观性和随意性。

更值得关注的是,同一位置的痣可能因形态、颜色被赋予相反含义。网页17强调“红痣或亮痣代表器官机能强”,而“暗痣则反映健康隐患”,但相学中“善痣”“恶痣”的划分往往缺乏统一标准。例如,耳垂痣在部分文献中被视为“聪明富贵”,但中医则认为其与肾脏健康相关。这种解读的多样性削弱了痣相的普适性,使其更像一种文化隐喻而非客观规律。

三、心理暗示:自我实现预言的双刃剑

心理学研究表明,对痣相的迷信可能引发“自我实现预言”。例如,认为嘴角痣招桃花者,可能更主动社交,从而增加恋爱机会;而相信山根痣“克夫”的女性,可能在亲密关系中产生焦虑。这种心理暗示效应被网页13概括为“信则准,不信则不准”,揭示了痣相影响行为的心理机制。

过度依赖痣相可能导致认知偏差。网页42提到,将事业失败归因于“法令纹痣克父母”的人,可能忽视自身能力不足;而执着于点痣改运者,可能错过内在成长的契机。正如网页1所呼吁:“命运由自己把握,与其信命不如修心”,这种观点强调理性认知对心理健康的积极意义。

四、现代重构:从迷信到健康管理的转向

当代医学建议以健康管理视角看待痣。网页74指出,90%的痣无需处理,但直径超过6毫米或快速变化的痣需警惕癌变风险。这与传统相学中“点痣改命”的动机截然不同。例如,网页17驳斥“暗藏痣不能点”的说法,强调祛痣应基于医学评估而非吉凶判断,体现了科学理性对传统观念的修正。

未来研究可探索痣相学的社会学价值。例如,大数据分析特定文化中痣的位置与性格标签的关联性,或从人类学角度研究痣相如何反映集体心理。中医关于“痣与内分泌关联”的假说,若能通过临床研究验证,或将开辟跨学科的健康预警新路径。

总结

痣相学作为文化符号,承载着古人对命运的探索,但其吉凶论断缺乏科学依据。现代人应以医学知识评估健康风险,以心理学认知破除迷信桎梏,同时尊重其文化价值。未来的研究方向可聚焦于:建立痣相数据库分析文化心理模式,探索生理指标与痣的关联性,以及开发基于健康管理的痣相解读工具。唯有将传统智慧置于科学框架下审视,方能实现文化的创造性转化。