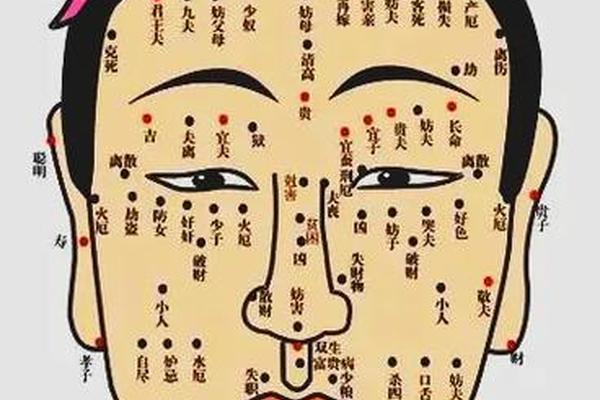

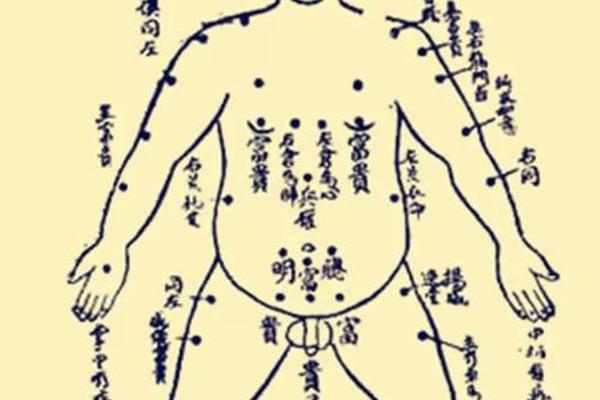

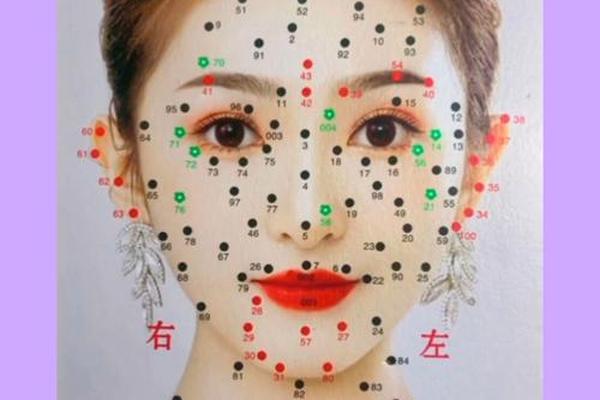

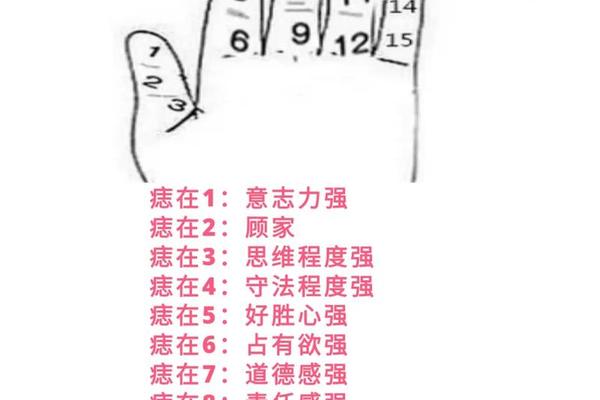

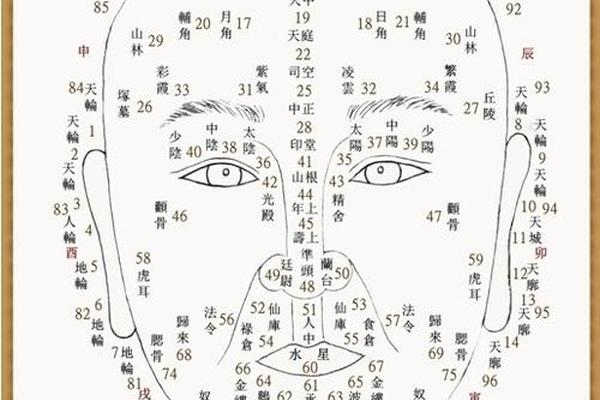

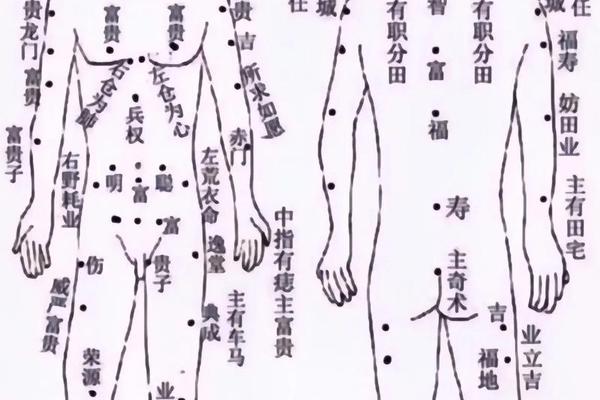

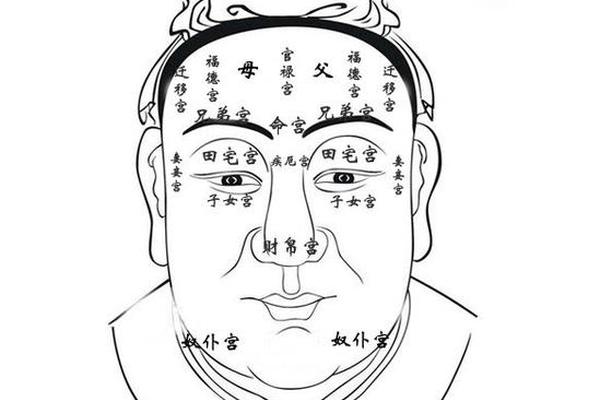

在中国传统文化中,痣相学已有千年历史,古人通过观察面部及身体痣的位置、形态、色泽,推测命运轨迹与性格特征。这一理论在《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》等典籍中被系统阐述,例如眼尾痣象征桃花劫,眉间痣暗示事业成败两极。随着科技进步,现代人不再局限于线下相面师,而是通过移动应用实现即时痣相分析。此类应用结合传统相学理论与AI算法,如《痣测凶吉》可定位全身痣点并解读吉凶,《麻衣神相》则提供视频化面相课程,形成传统文化与数字技术的跨界融合。

目前市场上的测痣相App主要分为两类:一是以《痣测凶吉》为代表的传统相学数字化工具,通过3D人体模型定位痣点,调用古籍数据库生成解读报告;二是《Scanoma》等医学导向应用,侧重皮肤病变监测并与皮肤科医生联动。这种分野反映出用户需求的多元化——部分群体关注命运象征,另一部分则重视健康预警。值得注意的是,《面相学》App通过五官综合分析婚姻、事业等维度,将痣相置于更宏观的面相体系中,体现出传统理论的系统性与现代算法的精准性结合。

现代科技赋能下的痣相解析工具

人工智能技术为痣相学注入新活力。以《痣检查器》为例,其依托ISIC皮肤影像数据库,运用卷积神经网络分析痣的形态特征,区分良恶性概率,准确率达临床级标准。这类应用不仅实现传统“黑如漆、赤如泉”的色泽判断,还能检测边缘不规则、颜色混杂等癌变征兆,兼具民俗文化与医学价值。用户上传照片后,系统自动标注痣点坐标,结合《痣相图解》中“显处多凶,隐处多吉”的规则,生成包含运势解读与健康建议的双维度报告。

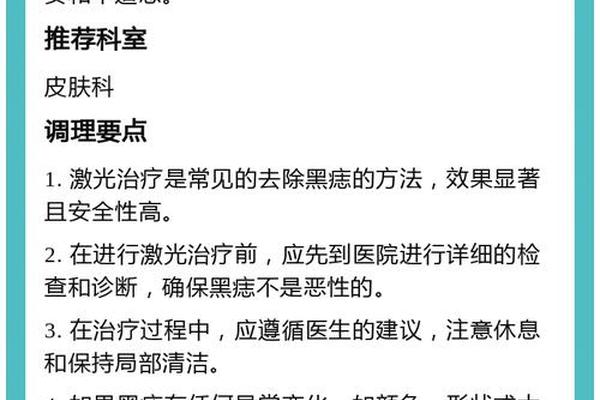

技术突破带来体验升级。部分应用如《Scanoma》开发紫外线追踪和痣点变化监控功能,通过时间轴对比观察痣的形态演变。而《痣测凶吉》采用AR技术模拟不同点痣方案,帮助用户预览祛痣后的面相改变效果。这些创新使传统相学从静态解读转向动态干预,形成“分析-预测-决策”的完整服务链。但需注意,此类App的医学诊断功能尚未通过FDA认证,用户仍需以专业医疗机构结论为准。

皮肤健康管理的科学化转型

在皮肤医学领域,测痣App正成为早期筛查工具。《痣检查器》基于33000例皮肤镜图像训练模型,可识别黑色素瘤的ABCDE特征(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径过大、快速演变),其算法在2023年国际皮肤影像协作组测试中达到89%敏感度。这类应用通过教育模块普及“每月自检”理念,引导用户建立规律监测习惯,契合《中国黑色素瘤诊疗指南》提倡的二级预防策略。

健康管理类App更注重数据追踪与专业联动。《Scanoma》支持创建个人皮肤档案,记录痣的大小、颜色数值化指标,并生成可视化趋势图。当系统检测到高风险病变时,可直接对接持证皮肤科医生进行远程问诊。而《测肤App》则整合肤质分析与痣相监测,通过泛红度、黑头指数等参数综合评价皮肤状态,形成从美学到健康的全域管理方案。这种跨界整合标志着痣相分析从玄学范畴向循证医学迈出关键一步。

文化认知与科学验证的碰撞

尽管测痣相App蓬勃发展,其理论体系仍存在争议。传统相学强调“面无善痣”,认为面部痣点多主凶兆,而现代医学发现痣的数量与端粒长度正相关,可能反映细胞衰老速度。这种认知冲突在应用中表现为解读逻辑的分化:《痣测凶吉》沿用“眉内痣主公益,鼻翼痣破财运”等传统论断,而《Scanoma》完全摒弃命运象征,专注病理分析。用户调研显示,45%的年轻群体更倾向科学导向解读,但中老年用户仍重视民俗文化内涵。

学术研究正在架设沟通桥梁。复旦大学2024年发表的《痣相符号系统的认知神经机制》证实,特定痣位解读会激活大脑奖赏回路,这种心理暗示可能影响行为决策。医学界建议将AI痣相App纳入分级诊疗体系,基层医疗机构可借助其实现皮肤癌初筛,预计能使早期诊断率提升23%。这种跨学科探索为传统相学赋予新的时代意义。

未来发展趋势与建议

测痣相App的演进呈现三大方向:一是技术融合,如《面相学》App尝试将八字命理与痣相特征关联分析;二是监管规范化,2024年国家药监局已对宣称医疗功能的应用实施备案管理;三是服务生态化,部分平台开始整合相学咨询、皮肤护理、医美服务形成闭环。建议开发者建立交叉学科团队,在保持文化特色的同时嵌入循证医学模块,并增设遗传因素分析等创新功能。

用户使用时应建立理性认知:痣相解读可作为文化体验或健康参考,但重大决策需结合现实条件。对于传统相学爱好者,推荐《痣相图解》等专业书籍辅以App工具;关注健康者宜选择具备医疗资质的应用,并定期进行专业皮肤检查。学术界需加强纵向研究,例如追踪痣相特征与性格特质的统计学关联,或开发基于表型组学的命运预测模型,推动该领域向科学化、实证化发展。