在中国传统相学文化中,人体痣相被赋予了丰富的象征意义,其中“杀子痣”因其特殊寓意备受关注。这类痣相传与子女运势、家庭关系甚至生育健康存在潜在关联,虽无科学依据支撑,却在民间信仰中占据一席之地。本文将从传统定义、位置特征、影响解读、科学视角及文化争议等多维度展开探讨,结合相学理论与现代观点,解析这一现象背后的文化逻辑与社会心理。

一、传统相学中的杀子痣定义

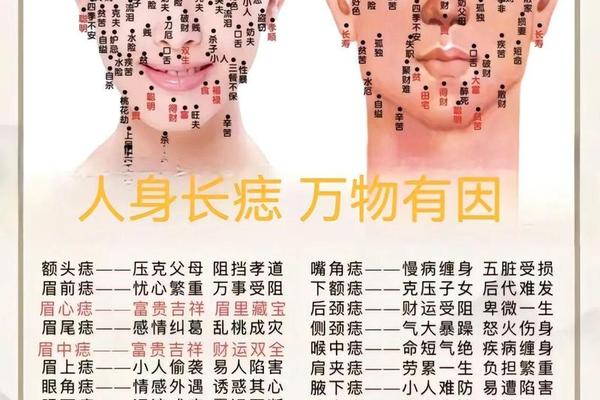

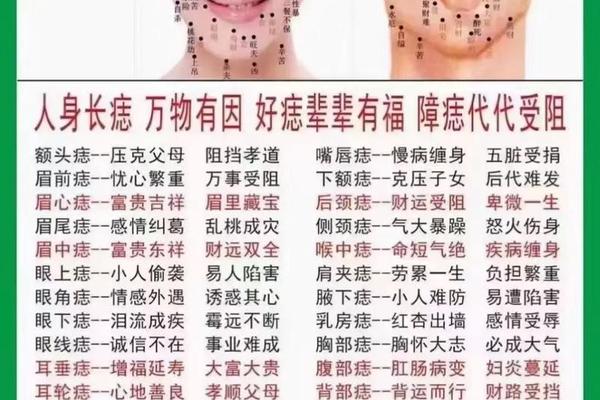

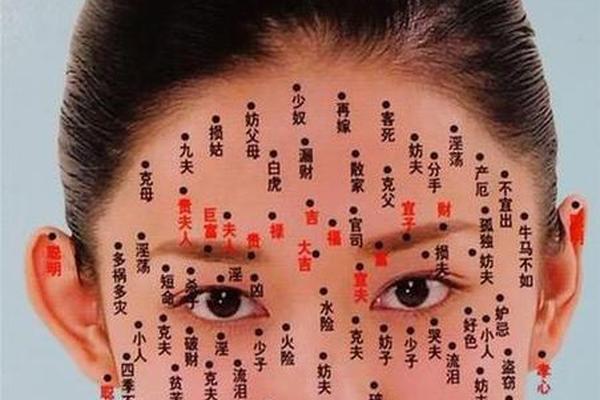

杀子痣在相学中被视为与子女缘薄的特殊痣相,其核心观念源于古代“天人感应”思想,认为人体特定部位的痣能映射命运轨迹。相学典籍将这类痣解读为“克子”象征,暗示可能引发流产、子嗣健康问题或亲子关系疏离。传统理论认为,这类痣通过气场干扰或命运压制影响子女运势,其判断标准不仅包含位置,还需结合痣的形态特征——深色、边缘模糊或形状不规则的痣被认为更具负面效应。

值得注意的是,杀子痣的判定存在地域性差异。部分流派将其定位于鼻翼至脸颊三角区,认为此处接近“子女宫”,直接影响后代气运;另有学说则关注脐部、腹部等生殖系统关联区域,强调生育能力的隐喻。这种多样性反映了相学体系在历史演变中的动态发展,也暗示其解释框架的主观建构特征。

二、杀子痣的典型位置与形态

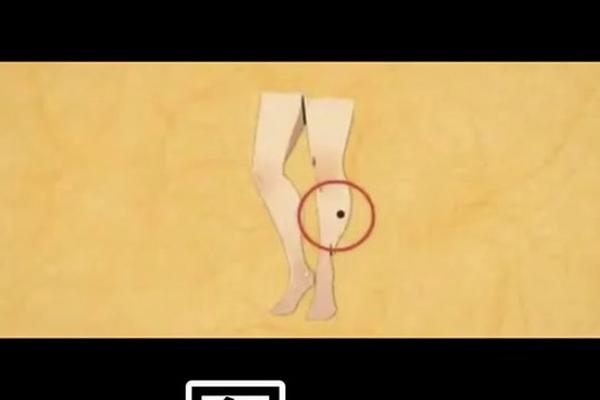

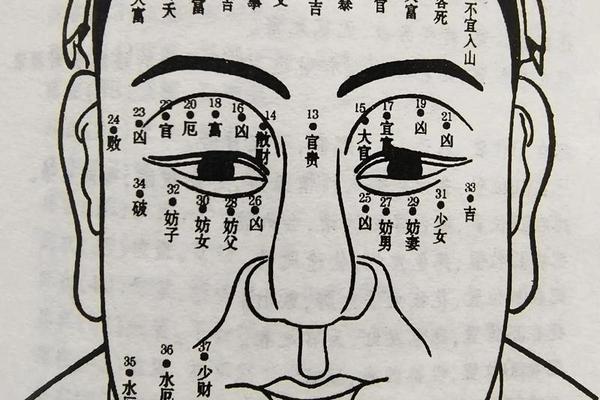

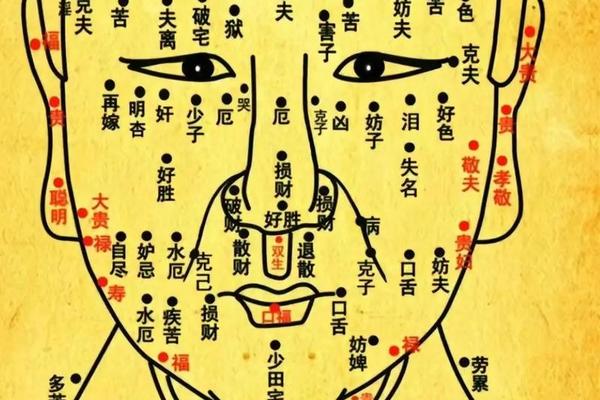

根据多派相学理论,杀子痣主要分布于三个区域:一是面部鼻翼外侧至颧骨下方约1厘米处,此处若出现深褐色痣,常被解读为子女缘浅薄;二是脐周区域,特别是脐上三指范围内的不规则痣,象征生命孕育的阻碍;三是腰骶部接近命门穴的位置,被认为影响先天精气传递。现代网络流传的“杀子痣示意图”多聚焦面部位置,这与视觉辨识度及面部相学优先的传统有关。

形态学上,相学强调“四凶三吉”判断法则:颜色黑如漆、表面凹凸、直径超5毫米、边缘呈锯齿状被归为凶痣;反之色泽浅淡、圆润规则则为吉痣。例如网页7记载的案例显示,某女性鼻侧3mm黑痣因伴随皮肤凹陷,被相师判定为“克子显征”。这种形态与命运的关联性,实则暗合古代“观物取象”的类比思维模式。

三、相学视角下的多维影响

传统解释体系为杀子痣构建了复杂的影响网络。在亲子关系层面,相学认为此类痣会引发“气场相冲”,导致父母对子女过度严苛或情感疏离。网页19引用某相学典籍称:“鼻翼杀子痣者,虽怀舐犊之情,然言辞如刃,伤子心志”。这种解释将家庭教育问题归因于生理特征,形成独特的归因逻辑。

对子女运势的影响则涉及更广泛维度:经济层面,相学认为杀子痣会压制子女财帛宫,导致事业受阻、财运流失;健康层面,脐部杀子痣被关联于先天体质虚弱;婚姻层面,面部杀子痣则隐喻子女姻缘坎坷。这些论断在网页50、57等案例库中均有具体命例佐证,形成自洽的解释闭环。

四、现代科学与文化心理学解读

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,与遗传、紫外线照射相关,国际皮肤科学会明确指出其与命运无因果关联。网页47引用北京协和医院研究数据表明,所谓“杀子痣高发区”恰是皮肤代谢活跃部位,痣发生率本就较高。对于突然增大或形态改变的痣,医学界建议及时检查,但关注重点在于皮肤癌变风险而非相学寓意。

文化心理学研究揭示了杀子痣信仰的社会功能。南京大学民俗学团队发现,将子女问题归因于痣相,实质是转移现实矛盾的“替罪羊机制”。这种解释为面临生育困难或亲子冲突的家庭提供了心理缓冲,通过外部归因降低自责焦虑。网页71记录的切痣案例显示,当代年轻人受社交媒体审美影响,可能将相学解释与容貌焦虑叠加,催生非理性点痣行为。

五、争议与理性认知边界

杀子痣理论的争议焦点在于传统智慧与现代科学的认知冲突。民俗学者指出,该观念承载着古代生育医疗匮乏时期的精神寄托,如网页58所述清代文献显示,30%的“克子”诊断伴随杀子痣描述,实则是将生育风险可视化的一种尝试。然而现代研究证实,不孕症或流产多与染色体异常、内分泌失调相关,与体表痣无实质联系。

对待杀子痣的理性态度应区分文化符号与医学事实。北京大学医学人文研究院建议:可将其作为非物质文化遗产研究,但需加强公众科普,防止商业机构利用迷信心理进行过度医疗营销。对于确有心理困扰者,可借鉴网页42提出的“心态调节五步法”,通过健康管理、亲子沟通改善替代痣相干预。

杀子痣作为传统相学的特殊文化符号,既折射出古代对人体与命运关系的探索智慧,也暴露了前科学时代的认知局限。当代研究中,既要承认其人类学价值,也应秉持科学精神破除迷信迷思。未来研究可深入探讨痣相信仰的心理疗愈功能,或从视觉人类学角度分析痣相图谱的符号建构机制。对于个体而言,理性认知痣的医学属性,积极经营家庭关系,或许才是破解“杀子痣”宿命论的最佳方式。