在中国传统文化中,面相学将身体的每一处细节视为命运的隐喻,而嘴唇上的痣因其位置的显眼性,常被赋予复杂的社会与健康寓意。从古至今,人们既好奇痣相背后的吉凶象征,又关注现代医学对痣的处理方式。本文将结合传统相学解读与现代医学研究,探讨嘴唇痣相的多元内涵,并解析其科学处理方法。

一、传统痣相的文化解读

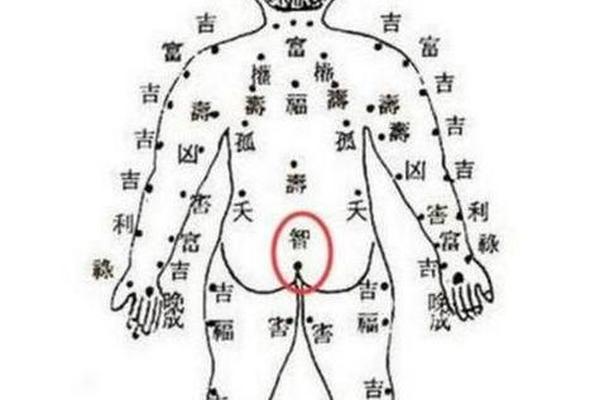

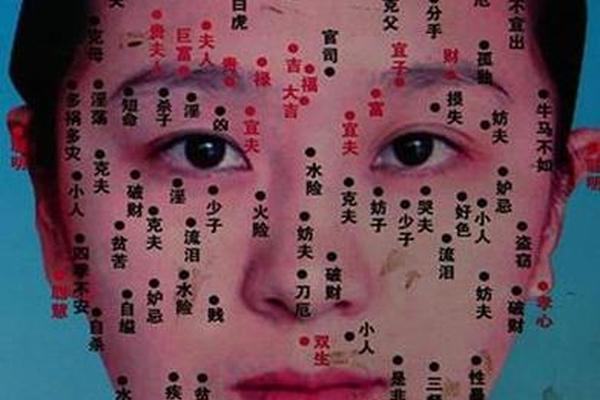

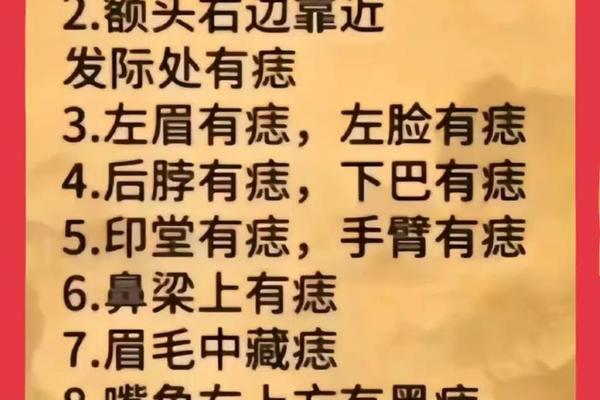

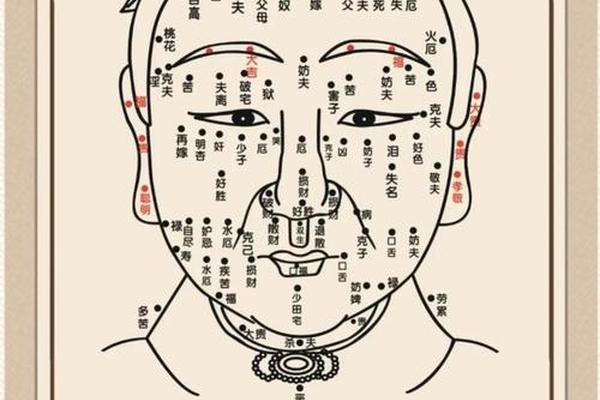

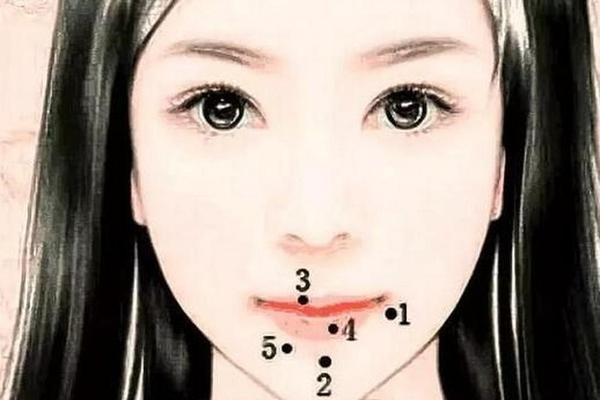

在《面相理衡真》等古籍中,痣被视作“山川之林木”,既可能是“美质”的彰显,也可能是“污浊”的标记。嘴唇作为“出纳官”,其痣相被认为与食禄、情感及家庭运势紧密相关。例如,上唇痣常被解读为“食禄运佳”,象征一生不愁吃穿,且性格重情义、易获人缘;而下唇痣则关联顾家特质与劳碌命格,甚至暗示异性缘旺盛。

值得注意的是,传统相学强调痣的吉凶需综合色泽、形状判断。吉痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的标准,且形状饱满;若颜色灰暗、边缘模糊则属恶痣,可能预示健康隐患或运势波折。例如,嘴角痣虽被称为“聚财痣”,但若色泽浑浊,反而可能因桃花过旺引发感情纠葛。

二、医学视角下的痣相警示

现代医学研究发现,嘴唇痣可能与某些病理状态相关。例如“黑斑息肉综合征”(PJS)患者常在唇部、口腔黏膜出现多发黑斑,并伴随肠道息肉,具有癌变风险。此类痣斑特征为多发性、颜色深且边界不规则,需通过病理检查确诊。嘴唇痣的突然增多或形态变化,可能是身体发出的健康警报。

皮肤科临床表明,唇部色素痣的恶变率虽低,但因位置特殊易受摩擦刺激,可能增加癌变风险。医学建议对直径超过5mm、颜色不均匀或快速增大的痣进行手术切除,并通过组织病理学排除恶性可能。这种科学评估与传统相学对“恶痣”的警惕性不谋而合。

三、痣的去除方法与选择

针对影响美观或存在健康风险的唇部痣,现代医学提供多种解决方案:

选择治疗方式时需考虑个体差异。例如,激光治疗对唇部薄皮肤易造成凹陷,而手术切除更适合骨性支撑较强的部位。术后护理尤为关键,需避免紫外线照射并保持创面清洁,以防感染或色素复发。

四、美学与功能的平衡考量

对于无健康风险的唇部痣,是否去除需权衡美学价值与文化寓意。相学中“嘴角聚财痣”的保留常被视为运势象征,而影视文化更将唇痣塑造为性感符号。现代美容技术可通过遮瑕膏修饰或纹绣覆盖,实现非侵入性美化。

过度追求“无痣美学”可能导致文化符号的消解。日本学者提出“痣相人类学”概念,主张将痣视为个体生命叙事的一部分,而非单纯的病理标记。这种观点启发我们重新思考:在医学干预与文化传承之间,如何建立更具包容性的审美标准?

总结与建议

嘴唇上的痣既是传统文化的符号载体,也是现代医学的观察窗口。对待这一特殊体表标记,我们既要尊重其文化隐喻,更需以科学态度评估健康风险。建议公众定期观察痣的变化,对异常特征及时就医;医疗机构可探索相学符号与病理指征的交叉研究,开发更个性化的诊疗方案。未来,跨学科合作或许能揭开痣相背后更深层的生命密码,在传统智慧与现代科学之间架起对话的桥梁。