在人类文化长河中,身体特征常被赋予神秘色彩,而痣相学便是其中流传最广的民间传统之一。从中国古代的《麻衣相法》到欧洲中世纪的占星术,痣的位置、形状与命运关联的学说跨越时空,形成了77种痣相的复杂体系。这种将皮肤标记与人生轨迹相连的解读,究竟是古人智慧的结晶,还是集体心理投射的产物?在科学与玄学的交汇处,痣相学的本质值得深入探讨。

一、历史渊源:从符号到预言

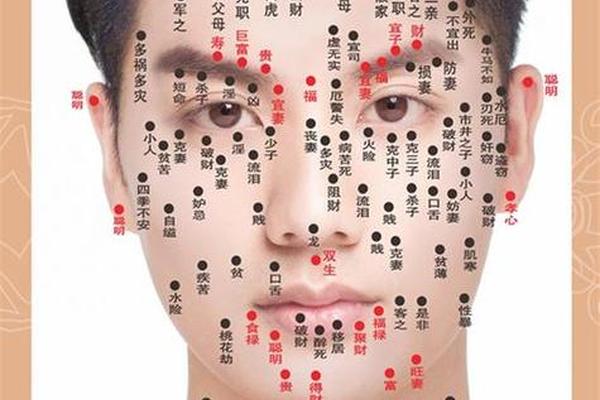

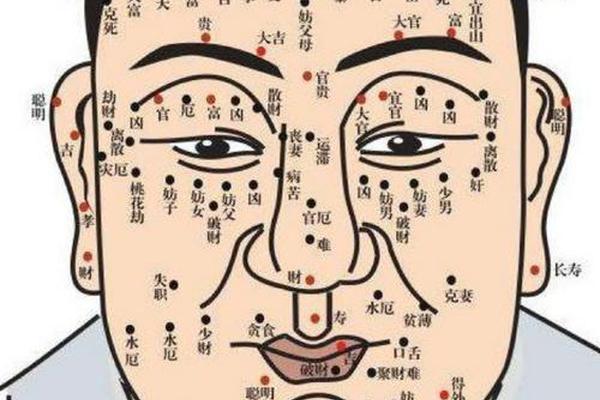

痣相学的起源可追溯至原始社会的巫术思维。早期人类将身体异常标记视为神灵的启示,如《黄帝内经》将面部痣与脏腑健康关联,形成“外象内应”的理论基础。至唐宋时期,相术文献中已出现“额中藏贵”“颧侧主权”等具体描述,痣的位置被系统化归类为吉凶预兆。

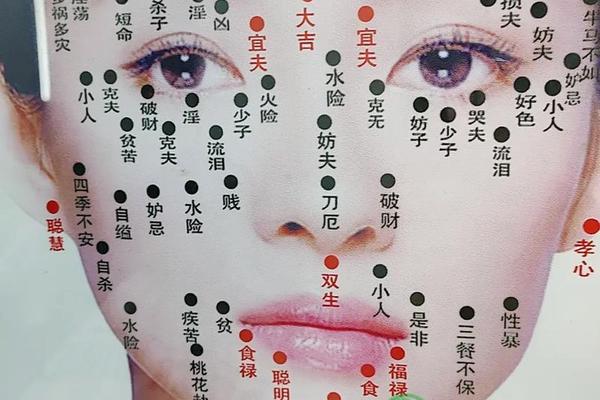

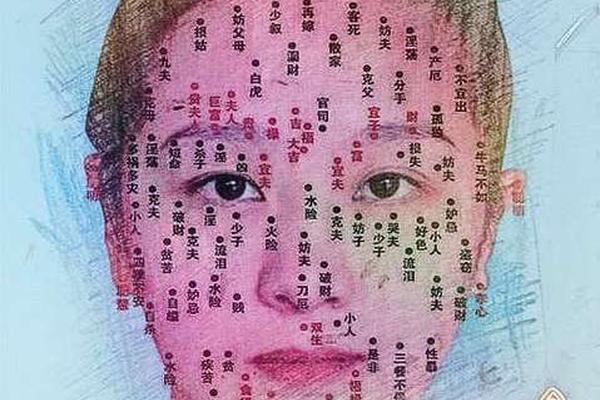

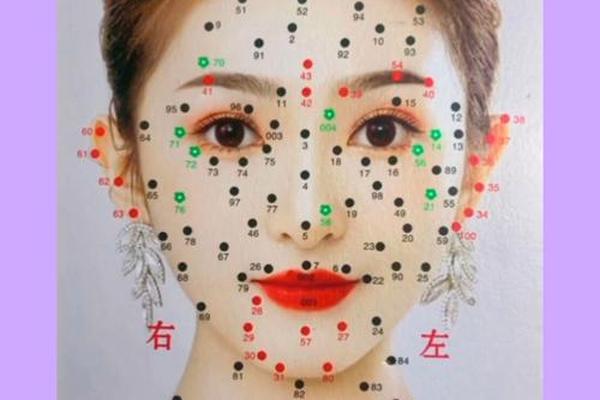

这种分类在明清达到顶峰,民间流传的《痣相大全》将77种痣与仕途、婚姻、财富等命运要素一一对应。例如,眉间痣被赋予“智慧通达”的寓意,而脚底痣则暗示“漂泊劳碌”。这种具象化解读实则是社会结构的映射——在科举制度下,痣相成为解释个人际遇的通俗工具,满足大众对不确定性的掌控欲。

二、科学视角:生理机制与认知偏差

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其分布受遗传、紫外线照射等客观因素影响。美国皮肤科学会的研究表明,人体平均拥有10-40颗痣,随机分布特征与古籍描述的“命运规律”完全不符。2021年《自然遗传学》期刊发表的基因组研究更显示,痣的数量与MC1R基因变异相关,而非神秘力量的安排。

心理学实验揭示了痣相信仰的心理机制。芝加哥大学的认知实验表明,当受试者被告知虚构的“痣相解读”时,78%的人会产生确认偏误,主动寻找生活事件与解读的关联。这种“模式化感知”正是迷信存续的认知基础——人类大脑倾向于在随机中构建因果,以此消解对未知的焦虑。

三、文化心理:集体记忆与社会功能

荣格提出的集体无意识理论为痣相学提供了文化解释。痣作为视觉符号,承载着特定文化编码,如印度传统中鼻侧痣象征婚姻运,墨西哥文化则视锁骨痣为性感标志。这种符号系统构成非文字化的文化记忆,通过代际传播形成心理认同。香港中文大学的社会学研究显示,即便受过高等教育的人群中,仍有43%承认会因传统文化影响而关注自身痣相。

从社会功能角度看,痣相学在古代承担着类心理咨询的作用。明代《三命通会》记载的“改痣转运”案例,实为通过心理暗示缓解焦虑的行为干预。现代营销中,“幸运痣”概念仍被应用于美容行业,据《亚洲美容市场报告》,点痣服务在东亚地区的年增长率达12%,显示传统文化符号在当代消费主义中的适应性转化。

四、当代启示:理性认知与文化重构

在科学与传统的张力中,痣相学呈现出双重面相。复旦大学哲学系教授指出:“将痣相等同于宿命论是认知误区,但其承载的象征系统具有文化人类学研究价值。”挪威民俗学者在《身体符号的全球化》中建议,可将痣相视为文化叙事载体,而非预测工具。例如影视剧中常用泪痣塑造悲剧人物,这是艺术创作对传统符号的创造性转化。

对公众而言,建立科学健康观尤为重要。皮肤科医生提醒,突然增大的痣需及时就医,而非寻求相术解释。教育系统可通过跨学科课程,引导学生理解传统文化中的隐喻思维与科学思维的差异。未来研究可聚焦痣相学的传播机制,或从神经美学角度探索人体标记的审美认知规律。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是人类解释世界的原始尝试,也是社会心理的镜像反映。科学视角揭开了其生理本质,但未消解其文化意义。在祛魅与尊重之间,我们既要警惕将偶然性标记神秘化的认知陷阱,也应珍视传统文化中蕴含的象征智慧。或许正如人类学家列维-斯特劳斯所言:“真正的理性不在于否定神话,而在于理解神话如何被创造。”对于痣相这类文化遗产,保持批判性思考与创造性转化的平衡,方为现代社会的理性选择。