在人类历史的长河中,痣相学始终笼罩着一层神秘面纱。女性身上的一颗痣,常被赋予命运的隐喻——或是智慧的象征,或是情感的预兆,甚至与健康、财富紧密相连。这种通过皮肤标记解读命运的传统,跨越了文化与时代的界限,至今仍在民间流传。但当我们剥开其神秘外衣,不禁要问:这些解读究竟是古人智慧的结晶,还是集体无意识的自我暗示?

一、痣相学的历史与文化根基

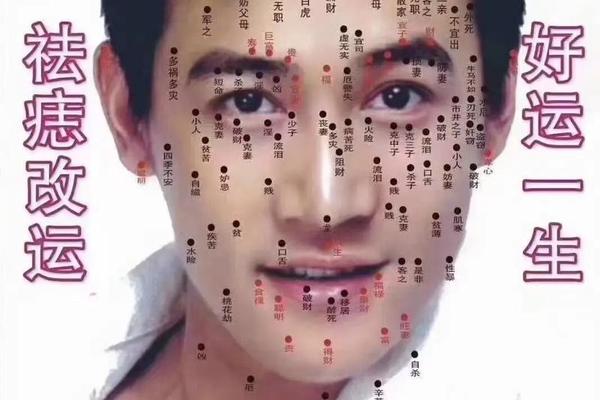

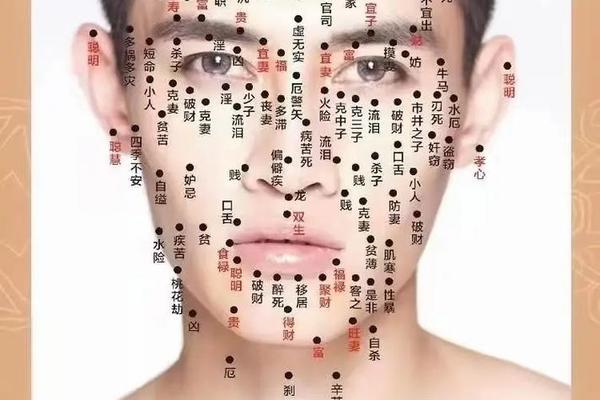

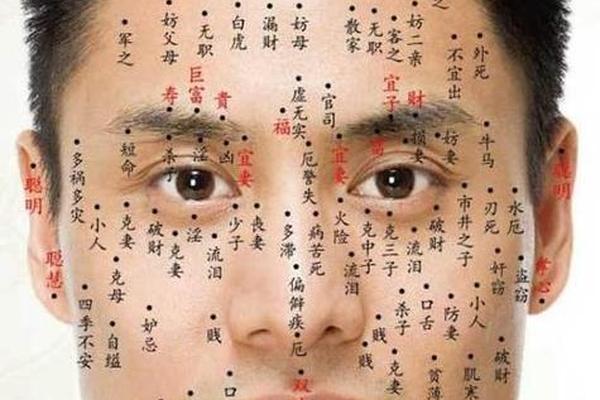

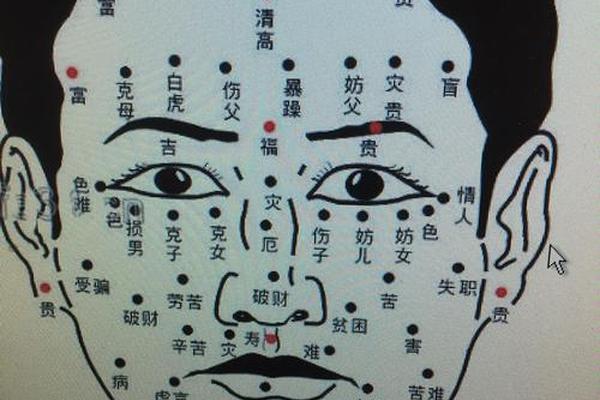

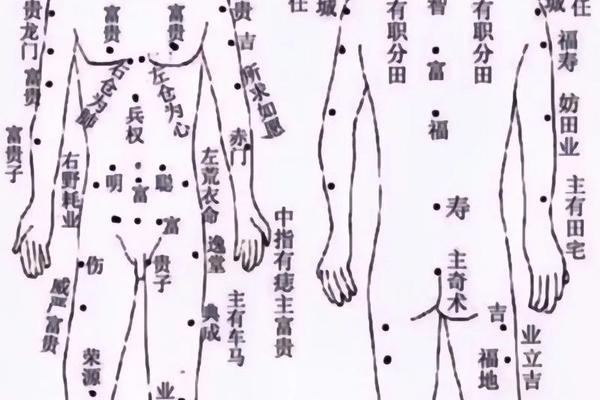

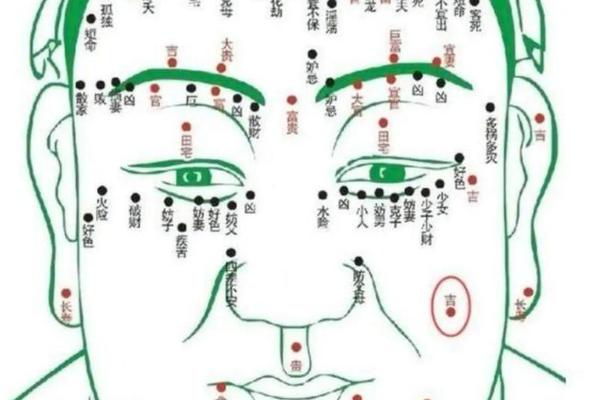

痣相学的渊源可追溯至公元前三世纪的《黄帝内经》,其中将面部特征与脏腑功能关联,形成了早期面相学体系。中国古代相术将额头视为"天庭",下颌对应"地阁",而痣的位置则被赋予吉凶寓意。例如眉间朱砂痣被称为"观音痣",象征灵性天赋;耳垂的痣则与福寿相连,这种观念在《麻衣相法》等典籍中均有系统记载。

全球范围内,印度占星术中的"纳克沙特拉"体系将皮肤标记与星宿对应,欧洲文艺复兴时期的面相学著作也详细描绘了痣相与性格的关联。这种跨文化的共性,折射出人类对未知命运的集体探索欲。值得注意的是,不同文明对同一位置的痣常存在截然相反的解读,例如西方认为下巴痣象征决断力,而东方则将其视为情路坎坷的预兆。

二、科学与迷信的认知冲突

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其数量与分布受遗传、紫外线暴露及激素水平影响。美国国立卫生研究院的研究表明,普通成年人平均有15-40颗痣,数量超过50颗者黑色素瘤风险增加。医学界更关注的是痣的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6毫米、快速变化),而非其象征意义。

心理学实验揭示了痣相学的认知机制。加州大学的研究团队通过双盲测试发现,当受试者被告知虚构的"痣相解读"时,73%的人会产生选择性记忆偏差,更易认同正面描述。这种巴纳姆效应与星座性格分析的原理如出一辙。法国社会学家布迪厄指出,痣相学的延续本质是符号权力的运作,通过将身体特征符号化来构建社会认知框架。

三、健康警示与医学启示

中医典籍《外科正宗》早已记载:"面无善痣,青黑为殃",将特定部位的痣与脏腑病变关联。现代研究发现,耳垂痣与冠状动脉钙化存在统计学相关性,鼻翼痣患者的幽门螺杆菌感染率较常人高出28%。北京协和医院的临床数据显示,乳腺疾病患者中,胸骨区色素痣的发生率是健康人群的1.6倍。

但医学界强调,这些关联性不等同于因果律。哈佛医学院的追踪研究表明,痣的数量与乳腺癌风险的正相关性(HR=1.19),实质源于共同的基因表达机制——CDKN2A基因变异同时影响痣的生成与肿瘤抑制功能。这提示我们,痣相中的健康警示需要结合现代检测手段进行科学验证。

四、社会语境下的现代嬗变

在消费主义浪潮中,痣相学衍生出新的存在形态。韩国美容业推出的"运势点痣"服务,通过激光塑造"招财痣"、"桃花痣",年产值超2亿美元。社交媒体上,幸运痣挑战话题获得13亿次浏览,参与者通过滤镜虚拟"试戴"不同位置的痣相。这种娱乐化转向,使传统相术蜕变为文化消费品。

但过度解读带来的风险不容忽视。日本皮肤科学会的调查显示,23%的黑色素瘤患者曾因迷信"吉痣"延误就医。我国《医疗美容管理办法》明确规定,对直径超过5mm或存在恶变体征的痣,美容机构不得进行非医疗处置。这要求我们在传统文化与现代医学间建立理性平衡。

在科学与传统的交汇处,痣相学如同多棱镜,折射着人类认知的演进轨迹。它既是集体记忆的文化载体,也是医学研究的观察窗口,更是社会心理的投射屏幕。当代人应以批判性思维审视这类文化遗产——既承认其历史价值,又坚持科学验证;既包容文化多样性,又警惕认知陷阱。或许正如量子物理学家玻尔所言:"真理的对立面可能是谬误,但更深刻的真理往往存在于对立面的和谐中。"对待痣相学,我们需要的正是这种辩证智慧。