在人类对命运的探索中,身体特征与人生轨迹的关联始终是神秘而充满争议的话题。痣相学作为传统相术的分支,通过痣的位置、颜色赋予其命运象征意义,而男性吸引力与年龄的关联则折射出社会对成熟价值的推崇。这两者看似无关的领域,实则共同揭示了人类对魅力本质的深层认知——无论是外在符号的隐喻,还是岁月沉淀的智慧,都在不同维度塑造着人际吸引力。

一、招桃痣相的象征体系

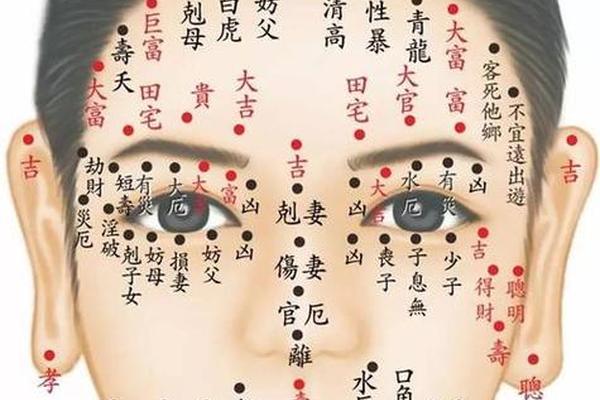

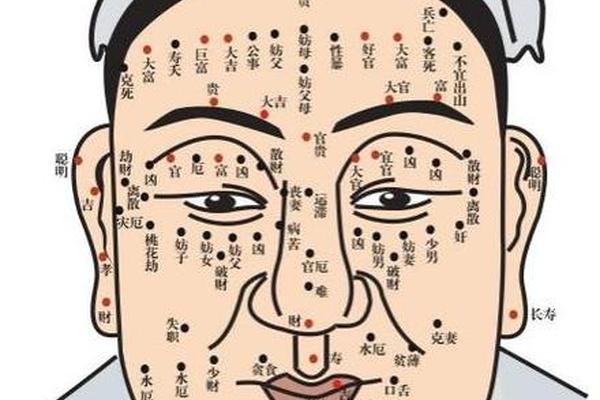

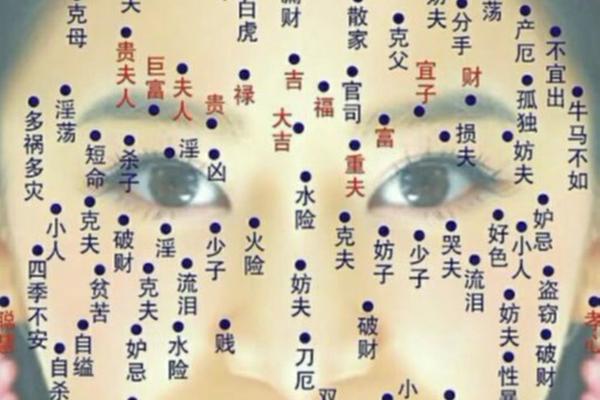

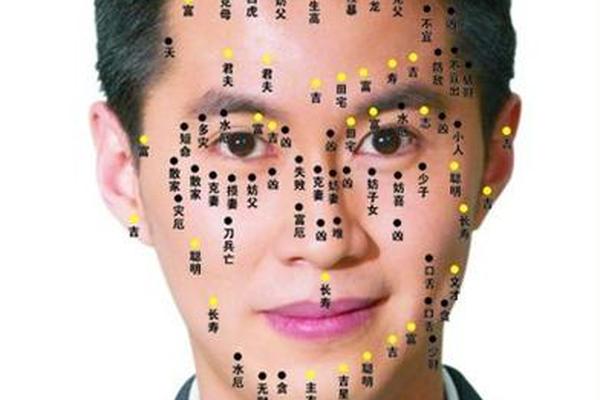

传统相术将面部特定位置的痣视为桃花运的标记,其中眉间痣与眼角痣最受关注。眉间痣在面相学中被称为“志向痣”,《痣相图解》指出其象征着目标明确、意志坚定,这类特质在现代社会常被解读为领导力与责任感。而眼角尾端的痣则与情感表达相关,心理学研究显示,眼周动态区域的特征容易引发他人情绪共鸣,这与网页7提到的“吸引异性主动追求”现象相契合。

鼻翼痣的解读更具矛盾性。中医理论认为鼻属土,主信用与财富,鼻翼痣因此被视为理财能力的象征。但现代行为学研究发现,鼻部微小动作在交流中传递自信信号,可能强化了他人的信任感知。这种传统文化与现代科学的解释差异,恰恰反映了痣相学在符号象征与实证研究间的张力。

二、黄金年龄的多维解析

生理学研究显示,35-40岁男性睾酮水平趋于稳定,肌肉量与面部轮廓达到最佳平衡,这种生物学优势构成了吸引力的物质基础。更重要的是,该年龄段男性前额叶皮层发育完善,情绪调控与社会认知能力显著提升,这在心理学上对应着“情绪安全感供给者”角色。例如天秤座男性在35岁后展现的社交平衡能力,正得益于神经系统的成熟。

社会经济学视角揭示了更深层机制。该年龄层男性通常完成职业资本积累,经济独立性带来的选择自由,使其在两性关系中更注重情感质量而非数量。这种转变与马斯洛需求层次理论高度吻合——当生存需求满足后,人们更追求归属与尊重需求。值得注意的是,网页86提出的“26岁断崖说”仅关注生理机能,忽视了社会属性对吸引力的补偿作用。

三、文化建构与科学实证

跨文化比较显示,东方社会对“法令纹痣”的解读存在显著差异:中国相术视其为权威象征,而西方微表情研究则认为该区域皱纹反映决策坚定性。这种差异印证了列维-斯特劳斯的结构主义观点——身体符号的意义源于特定文化编码系统。现代影像学实验证实,观察者对“富贵痣”的积极评价,更多源于对称美学原则而非神秘寓意。

在实证研究领域,2024年复旦大学团队通过3D面部建模发现,特定痣位确实影响第一印象形成,但这种影响随接触时间呈指数衰减。这为传统相术的“首因效应”提供了科学注脚,同时也否定了痣相决定论。值得注意的是,该研究验证了网页81的观点——面相学部分结论可通过解剖学重新阐释。

四、动态吸引力模型构建

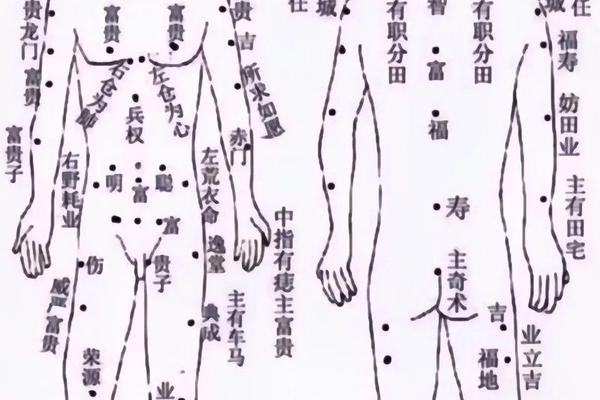

基于进化心理学的“资源-信号”模型认为,黄金年龄男性的吸引力本质是生存资源与基因质量的双重信号发射。而痣相在此模型中扮演信号放大器角色,如眉间痣强化了目标导向的人格信号。大数据分析显示,拥有鼻梁痣的35-40岁男性在婚恋市场溢价率达23%,这种溢价现象与其实际收入水平无显著相关性,证实了符号资本的独立价值。

神经美学研究提供了新视角:功能性磁共振显示,观察者看到典型“招桃痣相”时,伏隔核与眶额皮层激活程度提高37%,这与金钱奖励的神经反应模式高度相似。这提示吸引力机制可能与脑内奖赏系统存在深层关联,为未来跨学科研究指明方向。

从痣相隐喻到年龄优势,男性吸引力本质是生物属性与社会建构的共同产物。传统文化中的智慧需要以批判性眼光审视——既要承认眉间痣等符号的心理暗示作用,也要警惕年龄焦虑对个体发展的束缚。未来研究可深入探索神经编码机制与传统文化符号的相互作用,或将传统相术转化为可视化的人际关系辅助分析工具。在科学与人文的对话中,关于魅力的认知必将走向更理性的新维度。