在多元文化交织的娱乐产业中,演员的面部特征往往成为观众记忆的符号。泰国女星平采娜·乐维瑟派布恩(Baifern)因《初恋这件小事》中的“小水”一角成为东南亚地区的国民初恋,而韩国演艺圈则盛行以“美人痣”为标志的妆容美学。这两者看似无关,实则折射出不同文化对“面部特征”的审美差异与符号化解读。本文将从文化符号、审美实践与商业价值三个维度,探讨痣相在亚洲娱乐产业中的独特意义。

文化符号:痣相的隐喻与认同

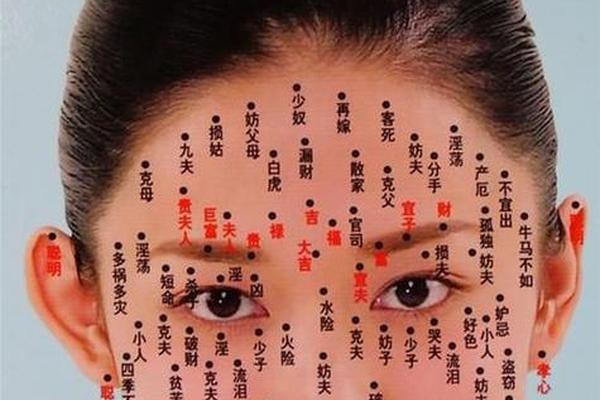

在泰国传统文化中,痣相常与命运、性格相关联。平采娜虽未在公开资料中被强调具有特殊痣相,但其四分之一华人血统带来的面部特征——如流畅的颧骨线条与柔和的鼻翼轮廓——被泰国媒体视为“融合了东方温婉与热带风情”的完美象征。这种审美偏好与泰国社会对混血儿的文化崇拜密切相关,平采娜的职业生涯恰如其分地体现了这种文化符号的资本化过程:从《初恋这件小事》中“丑小鸭”的朴素形象,到《吹落的树叶》中充满攻击性的变性美人,她的面部特征始终是角色塑造的重要载体。

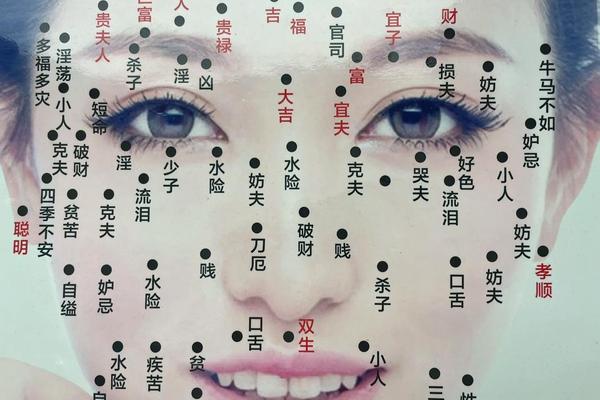

反观韩国,痣被赋予了更强烈的视觉符号功能。全智贤的鼻头痣、泫雅的眼下泪痣、IU的面颊痣,这些经过精心设计或保留的“人工痣”成为艺人辨识度的核心要素。韩国美妆博主ROSA指出:“鼻梁痣能强化五官立体感,眼下痣则暗示性感神秘,这与韩国娱乐工业追求的‘视觉记忆点’策略完全契合。” 这种将痣转化为商业符号的做法,甚至催生出“点痣妆容”的流行趋势,社交媒体上相关教程播放量超过2.3亿次。

审美实践:从自然特征到人工塑造

平采娜的面部美学体现了泰国娱乐产业对“天然感”的推崇。诗纳卡宁威洛大学的戏剧训练体系强调演员表情的生动性,这使得平采娜在《火之迷恋》中仅凭眼神变化就能完成从清纯大学生到拜金女郎的转变。泰国导演Tua Sarunyu Wongkrajang曾评价:“她的表演魅力在于五官的动态协调,而非静态的符号化特征。”这种审美取向与泰国佛教文化中“无常”哲学形成隐秘呼应,更注重整体气韵而非局部修饰。

韩国则发展出高度工业化的“痣相设计”机制。经纪公司会根据新人面部结构,通过3D建模确定最佳痣位。SM娱乐曾为旗下艺人李妍熙设计鼻翼痣,使其原本平淡的面部产生“视觉锚点”。医学美容领域更出现“永久性色素植入”技术,通过微针将天然色素定植于真皮层,确保痣相在影视镜头下的稳定性。这种将自然特征转化为可控商业资产的做法,折射出韩国娱乐工业极致精细化运作的特质。

商业价值:面部特征的资本转化

平采娜的面部特征成为跨国文化输出的桥梁。她在《皇家项链》中塑造的混血贵族形象,因其“兼具东方古典与西方立体”的面部轮廓,被Netflix列为东南亚市场重点推广内容。品牌合作方面,其代言的彩妆系列特别强调“热带光泽肌”概念,通过光影对比弱化局部修饰,这与韩国注重“细节雕刻”的营销策略形成鲜明对比。

韩国女星的痣相则直接创造经济价值。全智贤的鼻头痣使其成为兰蔻“微雕粉底”代言人,广告中特写镜头强化了痣相与产品“自然修饰”理念的关联。泫雅的眼下泪痣更催生出专属彩妆线,其个人品牌“Hyuna's Dot”眼线笔上市首月销量突破50万支。这种将面部特征转化为IP资产的模式,已被写入首尔大学娱乐管理课程案例库,标志着痣相从审美元素进阶为商业模式。

通过对泰国与韩国娱乐产业的对比可见,面部特征的符号化既是文化传统的当代演绎,也是商业逻辑的美学呈现。平采娜的混血面容承载着东南亚文化认同,而韩国女星的痣相设计则彰显工业化造星体系的精准控制。未来研究可进一步追踪人工智能面部识别技术对审美标准的影响,例如Deepfake换痣技术可能引发的文化归属争议。建议娱乐从业者在挖掘面部特征价值时,需平衡文化独特性与商业普适性,避免陷入“审美殖民”的陷阱。正如平采娜在采访中所言:“演员的魅力终将回归表演本身,所有外在符号只是故事的注脚。”