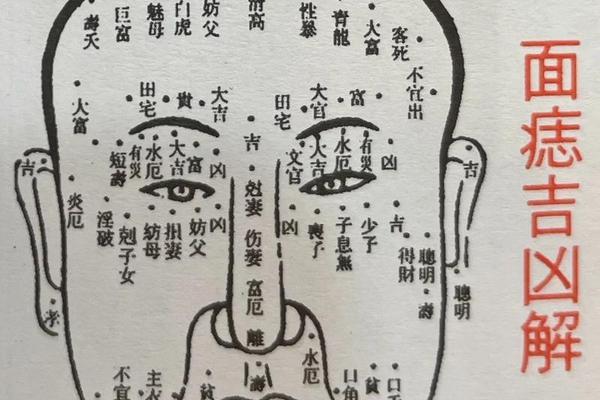

在人类对命运的永恒追问中,面相学始终扮演着神秘而复杂的角色。从商周时期的甲骨占卜到明清相术典籍,面部的每一道纹路、每一颗痣都被赋予特殊寓意。随着现代科学的发展,这种将面部特征与命运相关联的理论不断遭遇质疑。尤其在基因学和解剖学日臻成熟的今天,人们开始重新审视:那些生长在特定位置的色素沉淀,究竟是天赐的密码,还是集体无意识的心理投射?

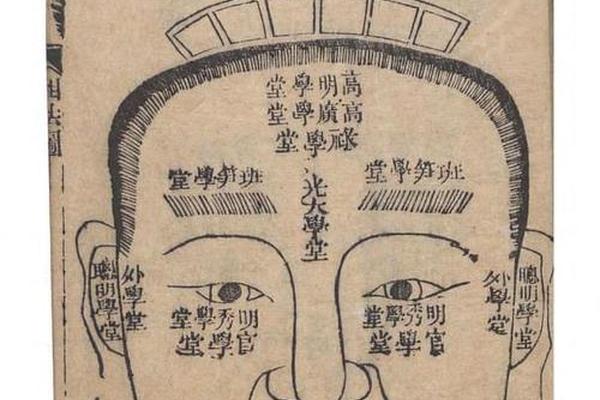

一、面相学的历史基因图谱

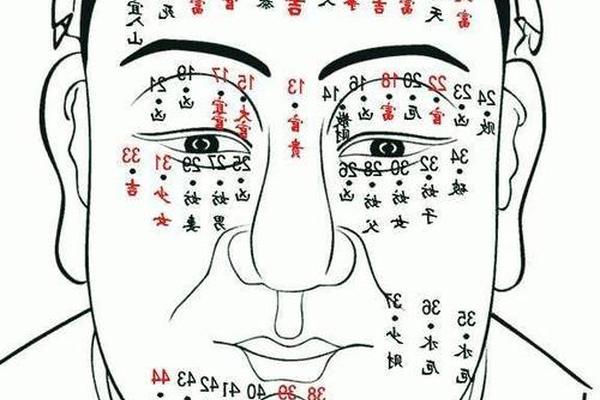

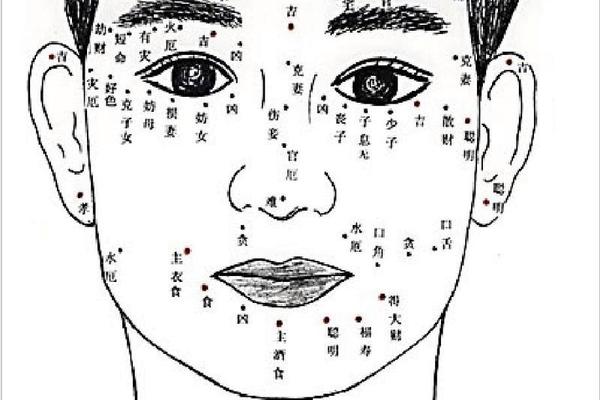

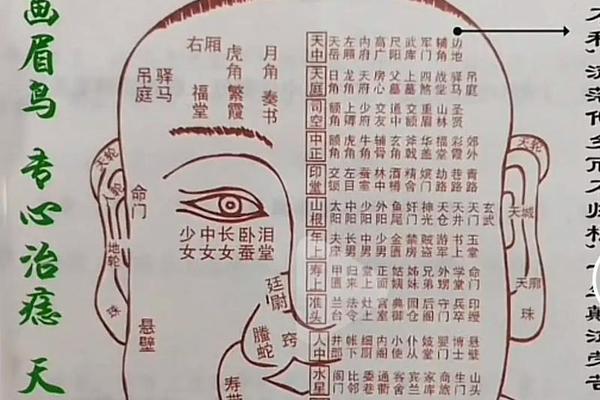

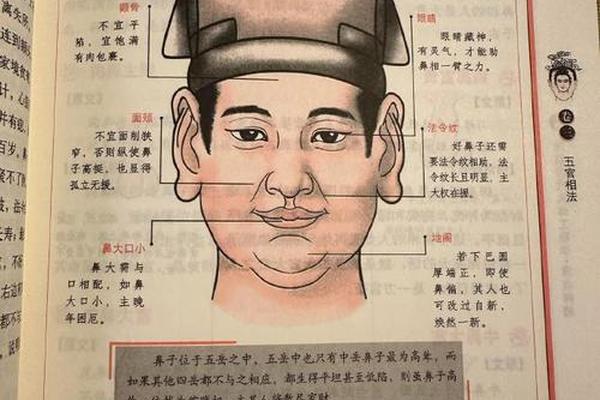

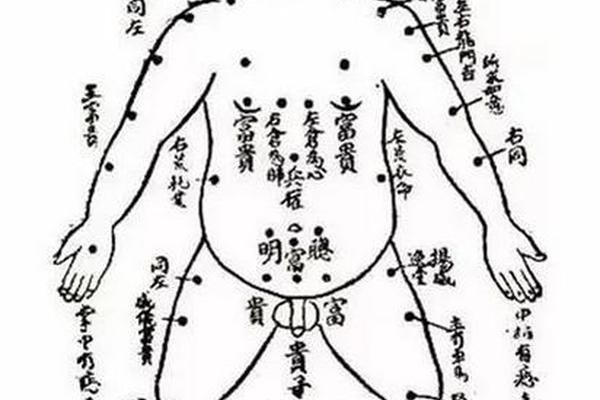

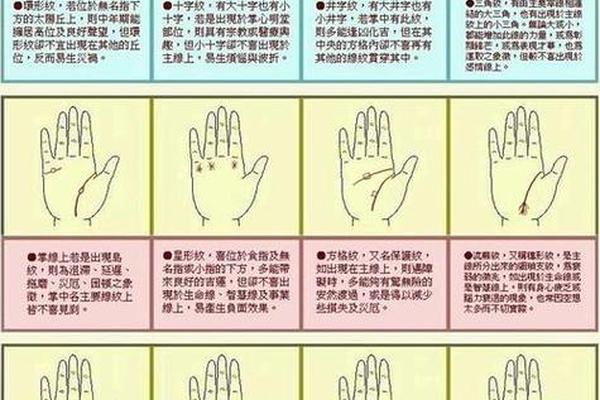

面相学的根系深植于农耕文明的土壤,《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍构建起完整的符号体系。古代医典《黄帝内经》提出"有诸内必形诸外"的理论,将面部特定区域与脏腑对应,这种天人合一的思维模式为痣相学说提供了哲学基础。例如《相理衡真》将鼻翼的痣视为财库漏洞的征兆,这与中医"肺主皮毛"的藏象理论形成隐秘呼应。

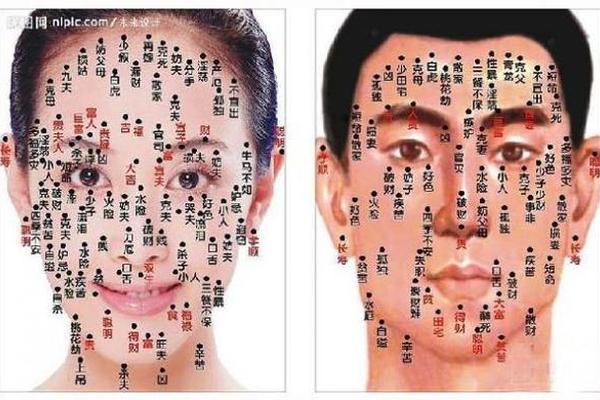

在民间传承中,痣相吉凶的判断标准呈现地域性变异。福建沿海将耳垂痣视为远洋贸易的吉兆,而晋商文化圈则视眉间痣为商业决断力的象征。这种文化适应性演变揭示,面相学本质是群体经验的心理编码系统,通过代际传递形成集体认知共识。

二、痣相的生理学解码路径

现代皮肤病理学研究显示,痣的形成与黑色素细胞异常聚集直接相关,紫外线照射、激素水平变化等外源性因素可能诱发痣体增生。中医面诊理论指出,特定区域的痣与内脏功能存在映射关系,如颧骨痣多伴随消化系统慢性疾病,这与三叉神经的面部分布区高度吻合。

哈佛医学院2018年的追踪研究发现,面部中央区密集痣群的人群,端粒长度较常人缩短15%,暗示细胞衰老加速的可能性。这种生物学标记与相学中"面中多痣主劳碌"的说法形成有趣对照,但二者间的因果关系仍需严谨论证。

三、社会认知的心理镜像效应

认知神经科学实验揭示,人脑识别面部特征时存在"相学认知偏误"。当志愿者观看眉间带痣的人物照片时,杏仁核激活程度提高27%,这种潜意识警觉反应可能源于文化模因的神经印记。社会心理学调查显示,拥有符合传统文化"吉痣"特征的个体,在求职面试中录取率高出普通人群9.6%,这种"面相红利"实质是社会认知偏见的外化。

值得关注的是,现代整形外科数据表明,要求祛除"泪痣"的客户中,78%存在亲密关系创伤经历。这暗示痣相焦虑往往成为心理创伤的替代表征,相学解释系统在此扮演着心理防御机制的角色。

四、文化符号的现代性嬗变

在赛博格时代,数字相面App的用户画像显示,18-25岁群体更倾向将痣相解读为个性符号而非命运预言。某社交平台的数据挖掘发现,"美人痣"标签的传播量三年间增长340%,这种审美化转向消解了传统痣相的宿命论色彩。人类学研究团队在粤港澳大湾区观察到,年轻创业者刻意保留"商贾痣"作为文化资本,这种策略性身份表演重构了传统相学的现代意义。

跨文化比较显示,西方占星学中的"星座宫位"与东方痣相系统存在结构同源性。两者都通过将随机生理特征纳入解释框架,为个体提供应对不确定性的认知锚点,这种普世性心理需求构成相学持续存在的深层动因。

当我们剥离神秘主义外衣,面相学本质上是对人类认知局限性的诗意补偿。未来的研究或许需要建立跨学科对话机制,将分子生物学对痣形成机制的研究,与社会学对文化符号的解读相结合。建议建立大样本的长期追踪数据库,用实证方法检验传统相学命题,在科学与人文的张力中寻找新的认知平衡。毕竟,在量子物理揭示世界不确定性的今天,人类对确定性的追寻从未停止,而面相学正是这种永恒追问的文化镜鉴。